5.音量を調整しよう!【アンプ編】_Synth1

※当サイトには、アフィリエイト広告などPRを含むリンクが掲載されています。

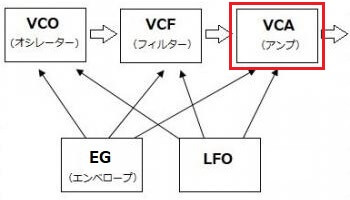

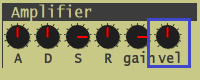

今回は基本3セクションの一つであるアンプ(VCA)について説明します。アンプは音量だけでなく、音の立ち上がりや余韻など、音色の特徴に大きな影響を与える部分になっています。

アンプ編では、時間変化を与えるパラメーター(ADSR)やゲインの使い方について詳しく説明します。それでは一緒に見ていきましょう。

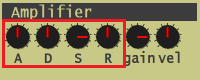

本章で説明する範囲

エンベロープ・ジェネレーター(EG)

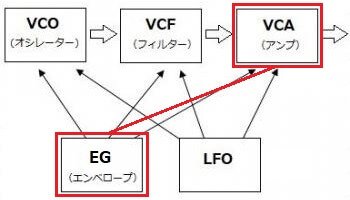

エンベロープ・ジェネレーターは音に時間変化を与えるパラメーターです。この機能は各基本3セクションに内蔵されており、上図はアンプに内蔵されたエンベロープになります。

エンベロープは使う対象によって効果が変わり、アンプに使う場合は音量に時間変化を与えます。

『1.シンセの基本』で見てもらった全体図で見ると、今回は赤枠部分の説明になります。

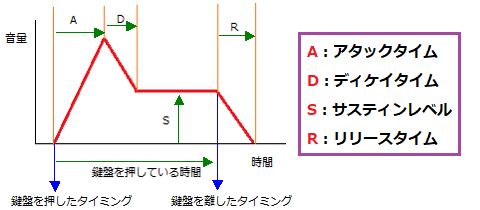

ADSRとは・・

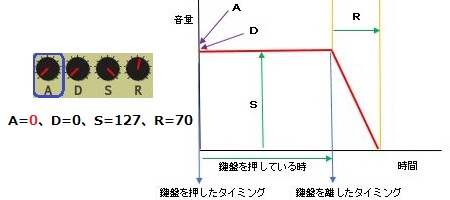

ADSRとはアタックタイム、ディケイタイム、サスティンレベル、リリースタイムの頭文字を取った略語で、音色に時間変化を与えるパラメーターです。

A(アタックタイム)

打鍵後、最大音量に到達するまでの時間を決めるパラメーター。この値を高くすれば立ち上がりが遅くなり、低くすれば立ち上がりが早くなります。

D(ディケイタイム)

最大音量から減衰してSへ向かう時間を決めるパラメーターです。この値を高くすればゆっくりと減衰し、低くすれば速く減衰します。

S(サスティンレベル)

ADSRの中で唯一音量を調整できるパラメーター。ここで設定した値が減衰後の音量になります。つまり、鍵盤から手を離すまで鳴り続ける一定音量を決める場所です。

R(リリースタイム)

鍵盤を離してから音が消えるまでの時間を決めるパラメーターです。この値を高くすれば余韻が長くなり、低くすれば余韻が短くなります。

ADSRを設定してみた

文字だけでは伝わりづらいと思うので、ADSRを使った比較音源を用意しました。ADSRを設定すると、どのように音量が変化するかを一緒に聴いてみましょう。

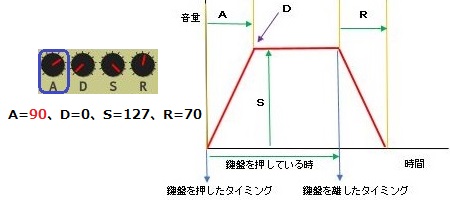

アタックタイム比較

まずは音の立ち上がりを決めるアタックタイムから見ていきましょう。

【基本設定「A=X、D=0、S=127、R=70」】

立ち上がりが速い音(A=0)

アタックタイムとディケイタイムが「0」なので、打鍵と同時にサスティンレベルで設定した音量で音が鳴ります。そして、鍵盤を離したタイミングで音が徐々に減衰していきます。

立ち上がりの速い音は、すぐに音が鳴るピアノやドラムなどで使われることが多いです。

立ち上がりが遅い音(A=90)

A=90なので、最大音へ向かって徐々に音が大きくなります。そして、鍵盤を離したタイミングで音が徐々に減衰していきます。

立ち上がりが遅い音は、笛や立ち上がりの遅いストリングスの再現などで使われることが多いです。

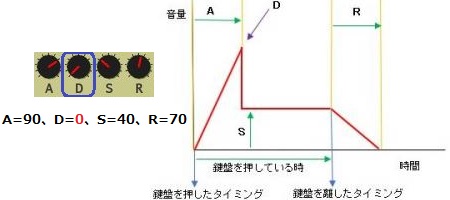

ディケイタイム比較

次は最大音から減衰してSへ向かう時間を決めるディケイタイムを見てみましょう。

【基本設定「A=90、D=X、S=40、R=70」】

減衰なしの音(D=0)

A=90、D=0なので、最大音へ向かって徐々に音が大きくなり、最大音へ到達直後に減衰なしでサスティンレベルになります。音は基本的に減衰するものなので、ちょっと違和感があります。

減衰なしの音は楽器の再現には向きませんが、シンセで効果音を作る時などで使えます。

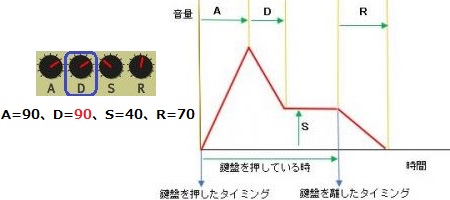

減衰ありの音(D=90)

アタックタイムとディケイタイムが「90」なので、最大音へ向かって徐々に音が立ち上がり、最大音へ到着後、サスティンレベルへ向かって徐々に音が減衰していきます。

音は減衰するモノなので、ディケイタイムは多くの楽器で設定することになります。

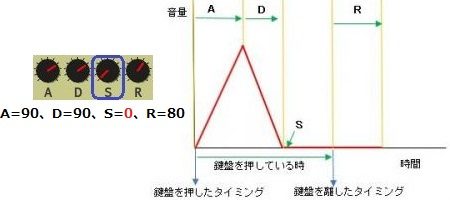

サスティンレベル比較

続いて持続音の音量を決めるサスティンレベルを見ていきましょう。

【基本設定「A=90、D=90、S=X、R=80」】

持続しない音(S=0)

アタックタイムとディケイタイムが「90」なので、最大音へ向かって徐々に音が立ち上がります。そして、最大音へ到着後、サスティンレベルへ向かって徐々に音が減衰していきます。

しかし、サスティンレベルは「0」に設定しているので、打鍵し続けても音は持続せず、リリースタイムも働きません。この設定はピアノやドラムの再現などで使われることが多いです。

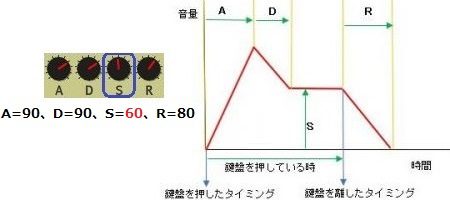

持続する音(S=60)

アタックタイムとディケイタイムが「90」なので、最大音へ向かって徐々に音が立ち上がります。そして、最大音へ到着後、サスティンレベルへ向かって徐々に音が減衰します。

サスティンレベルは「60」なので、打鍵し続ける間は音が持続し、設定したリリースタイムも効果があります。サスティンレベルは持続音が欲しい笛やストリングスなどで設定されることが多いです。

リリースタイム比較

最後に鍵盤を離したときに発生する余韻を決めるリリースタイムを見ていきましょう。

【基本設定「A=0、D=0、S=127、R=X」】

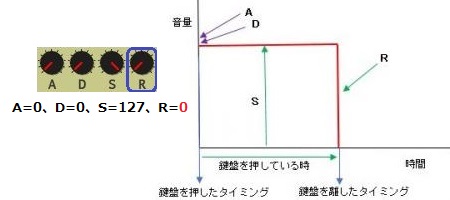

余韻なしの音(R=0)

アタックタイムとディケイタイムが「0」なので、打鍵と同時にサスティンレベルで設定した音量で音が鳴ります。そして、R=0なので、鍵盤を離したタイミングで音がパッと消えます。

楽器は基本的に余韻があるモノなので、リリースタイムを「0」に設定することはあまりありませんが、鍵盤を離せばスイッチのように音が消えるオルガンなどで使われます。

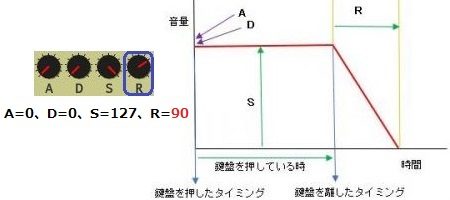

余韻ありの音(R=90)

アタックタイムとディケイタイムが「0」なので、打鍵と同時にサスティンレベルで設定した音量で音が鳴ります。そして、鍵盤を離したタイミングで音が徐々に減衰していきます。

リリースタイムは「127」まで設定できるようになっていますが、あまり値が大きいと余韻が長くなりすぎます。リリースタイムは高くても110辺りでとどめておくとよいでしょう。

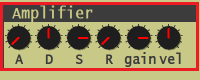

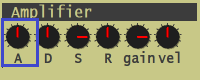

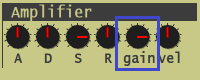

ゲイン(gain)

ゲインは音量を調整するパラメーターです。Synth1には同じようなツマミ(vol)が左下にもありますが、あちらは最終的な音量を設定するパラメーターとなっています。

そのため、音色作りの段階で音量を調整する場合は、gainツマミを使いましょう。

ベロシティ(vel)

velツマミはベロシティに対する感度を設定するパラメーターです。このツマミは右に回すほど、ベロシティの感度が大きくなり、打鍵の強さがベロシティに反映されます。

左一杯にまわすとベロシティは固定され、打鍵の強さに関係なく、一定音量で音が鳴ります。

まとめ

今回はアンプのADSRやゲインの使い方について説明しました。アンプは音の立ち上がりや余韻など、音の特徴を決める重要な部分になっています。

アンプの各機能を使えるようになってしまえば、いろんな楽器の音色を再現できるようになるので、この機会にしっかりと覚えてしまいましょう。

これでアンプ編の説明は終わりです。次回からはフィルター編になります。今度も私なりに分かりやすく解説していくつもりので、一緒にSynth1の使い方をマスターしていきましょう。