Studio Oneã§è¦ããï¼ãã©ã æã¡è¾¼ã¿ã¬ã¤ã

â»å½ãµã¤ãã«ã¯ãã¢ãã£ãªã¨ã¤ãåºåãªã©PRãå«ããªã³ã¯ãæ²è¼ããã¦ãã¾ãã

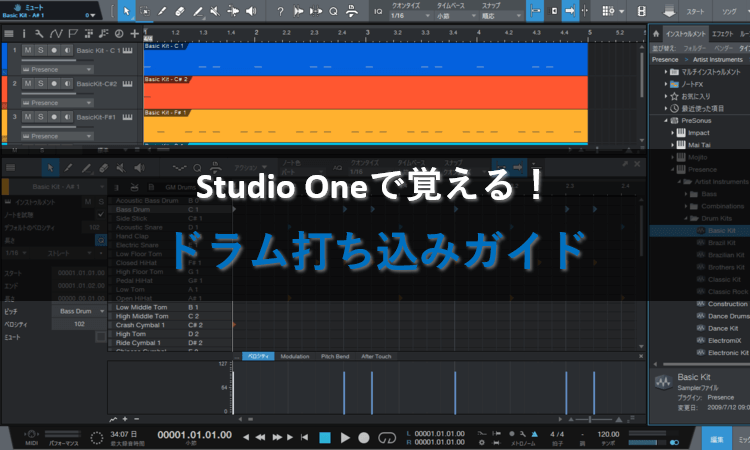

Studio Oneã§ãã©ã ãã¼ããä½ãã«ã¯ããã©ã ã»ããã®åºæ¬æ§æãå½¹å²ãç解ããåãã©ã ãã¼ãã®æã¡è¾¼ã¿æ¹ãææ¡ãã¦ãããã¨ã大åã§ãã

ããã§ãã®è¨äºã§ã¯ãStudio Oneä»å±ã®ãã«ãé³æºãPresenceãã使ç¨ãã¦ããã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿æ¹ãåããããã解説ãã¾ãã

ãã©ã ãã¼ãã®æã¡è¾¼ã¿ã«å¿

è¦ãªåºç¤ç¥èã¯ããã¡ãã®è¨äºã«ã¾ã¨ãã¦ãã¾ããèå³ãããæ¹ã¯ããããã¦ãã§ãã¯ãã¦ã¿ã¦ãã ããã

ãã©ã ãã©ãã¯ãä½æãã

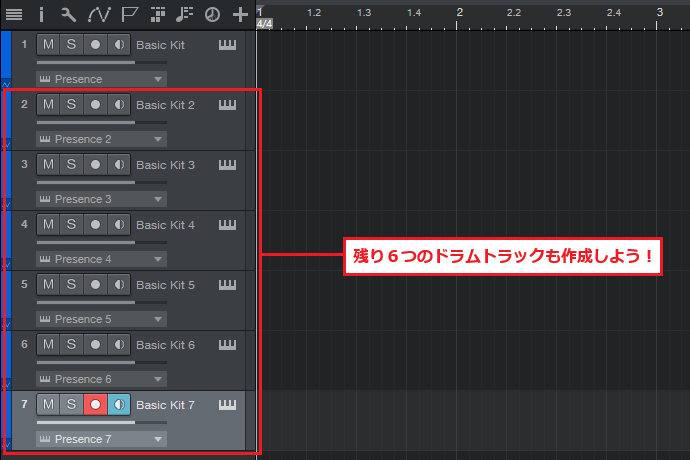

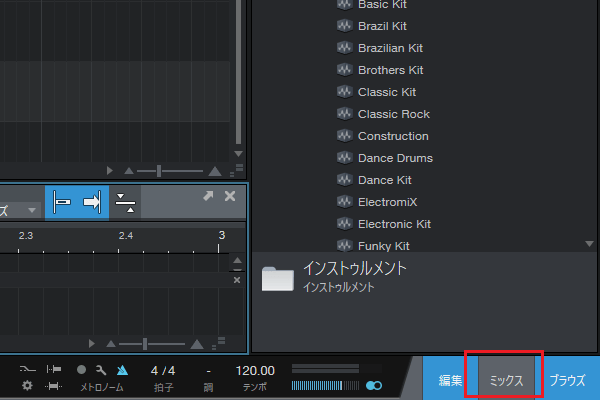

ã¾ãã¯æã¡è¾¼ã¿ã§ä½¿ç¨ããã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ã7ã¤æºåãã¾ãããã©ã é³æºã«ã¯ãStudio Oneä»å±ã®ãã«ãé³æºãPresenceãã使ã£ã¦ã¿ã¾ãããã

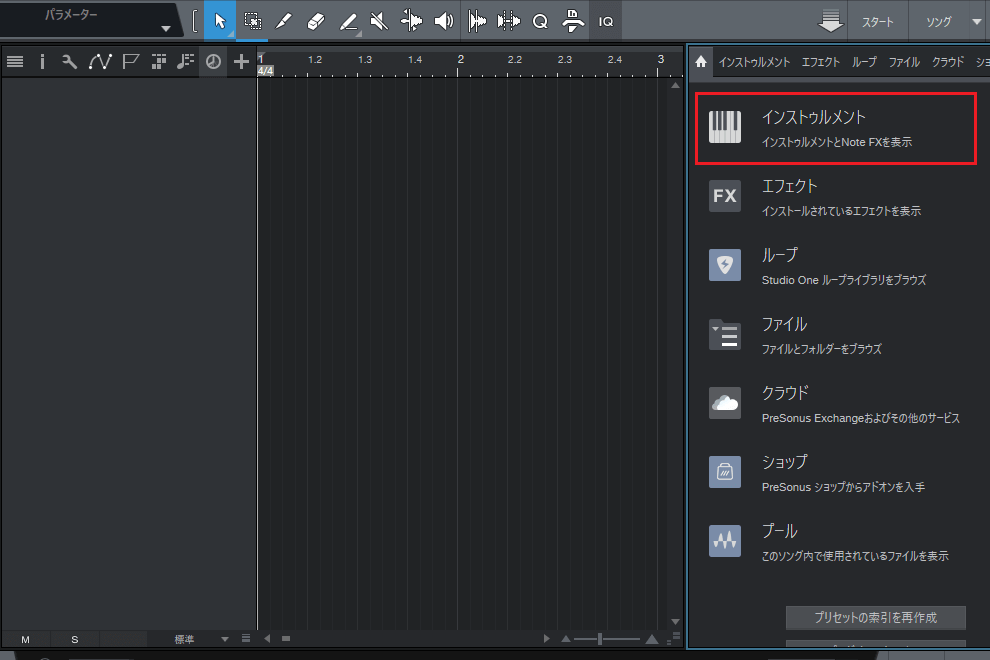

1ï¼ãã©ã¦ã¶ãããã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ãããé¸æãã¾ãã

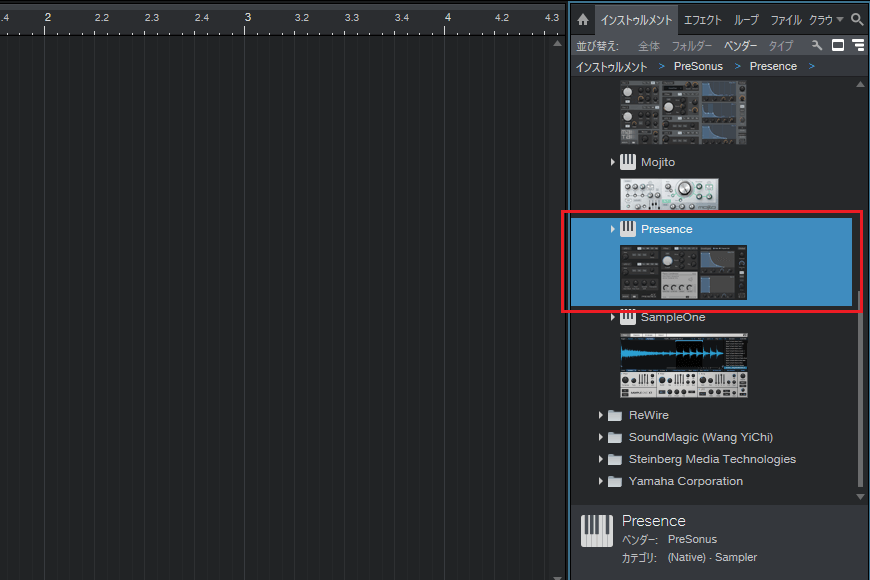

2ï¼ã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ãä¸è¦§ãããã«ãé³æºãPresenceããã¯ãªãã¯ãã¾ãã

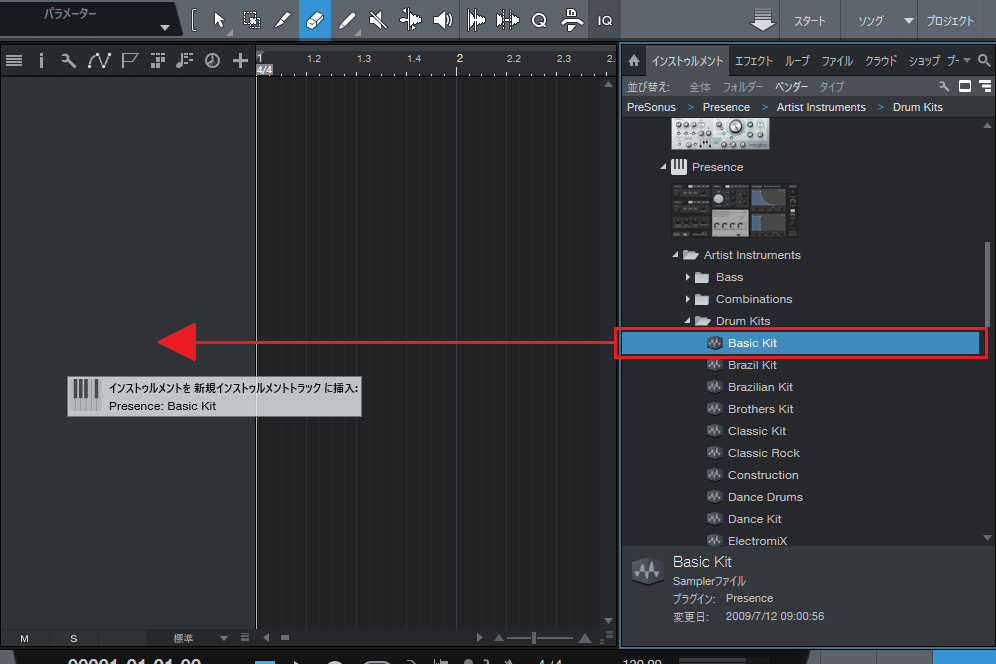

3ï¼ãArtist InstrumentsãâãDrum Kitsããéããä¸è¦§ãããã©ã ãããã®ããªã»ãããBasic Kitããã¢ã¬ã³ã¸ãã¥ã¼ã¸ãã©ãã°ï¼ãããããã¾ãã

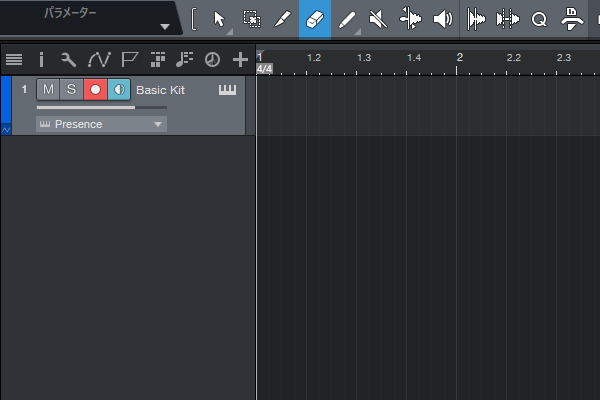

4ï¼ãã«ãé³æºãPresenceãã«ãã©ã ãããã®ããªã»ãããBasic Kitããèªã¿è¾¼ãã ã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ãä½æããã¾ããã

5ï¼æ®ãã®ãã©ã ãã©ãã¯ãä½æãã¾ããåãæé ãç¹°ãè¿ãã¦ã6ã¤ã®ãã©ã ãã©ãã¯ã追å ãã¾ãããã

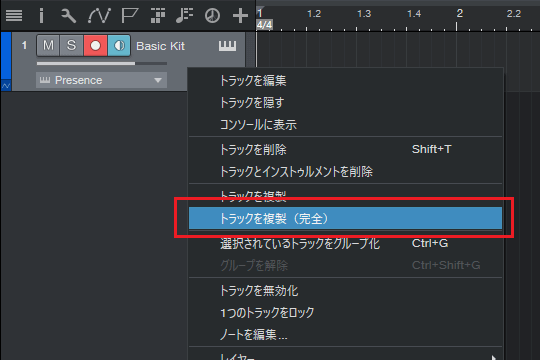

âãã©ãã¯ãè¤è£½ãã¦ä½æããæ¹æ³

åãå

容ã®ãã©ã ãã©ãã¯ãè¤æ°ä½æããå ´åã¯ããã©ãã¯ãè¤è£½ããã¨ç°¡åã§ããè¤è£½ããããã©ãã¯ãå³ã¯ãªãã¯ããããã©ãã¯ãè¤è£½ï¼å®å

¨ï¼ããé¸æãã¾ãã

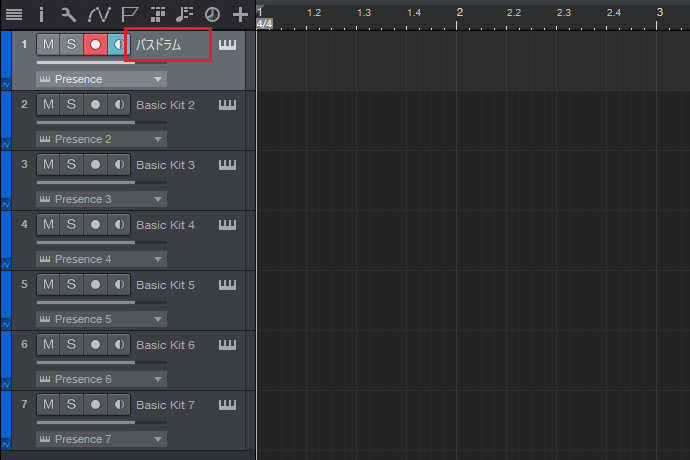

6ï¼ä½æãããã©ã ãã©ãã¯ã«ååãä»ãã¾ãããã©ãã¯åãã¯ãªãã¯ããããããã®ãã©ãã¯ã«å½¹å²ãåããååãä»ãã¦ããã¾ãããã

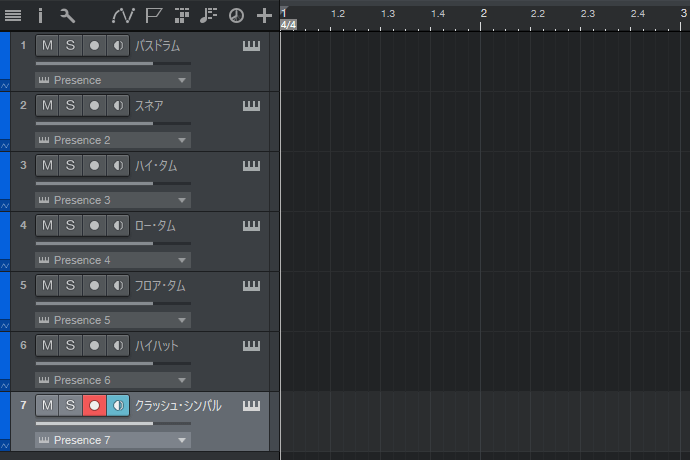

7ï¼ããã§ããã¹ã¦ã®ãã©ã ãã©ãã¯ã«ååãä»ãã¾ããã

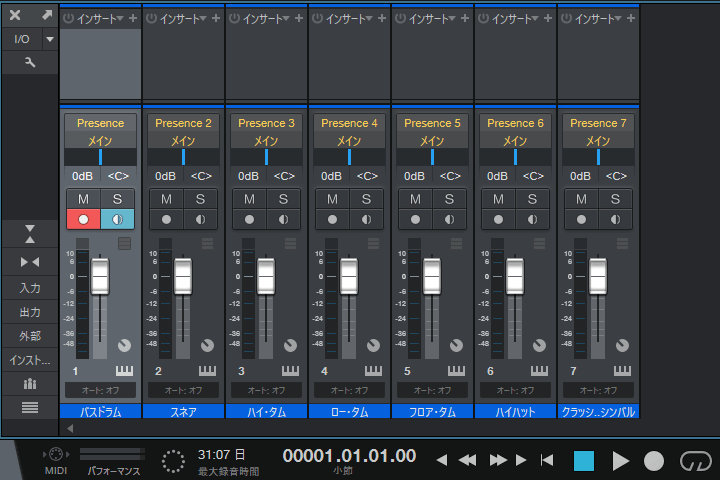

8ï¼æå¾ã«ãåãã©ã ãã©ãã¯ã®ãã³ãè¨å®ãããããããã¯ã¹ãã¥ã¼ã表示ãã¾ããå³ä¸ã«ãããããã¯ã¹ããã¯ãªãã¯ãã¾ãããã

9ï¼ããã¯ã¹ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

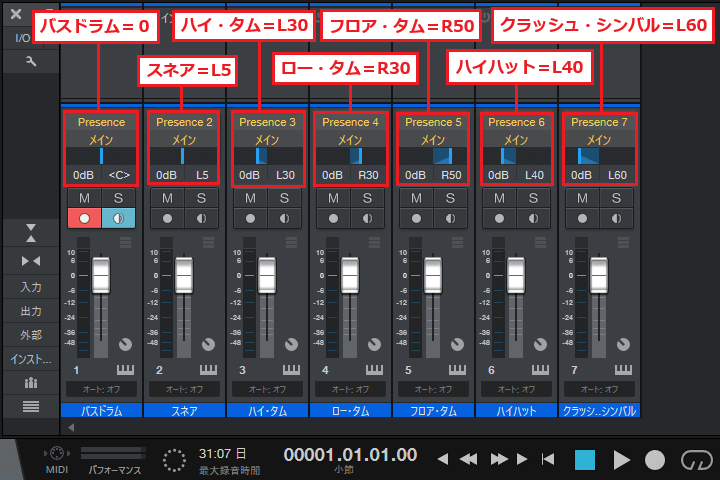

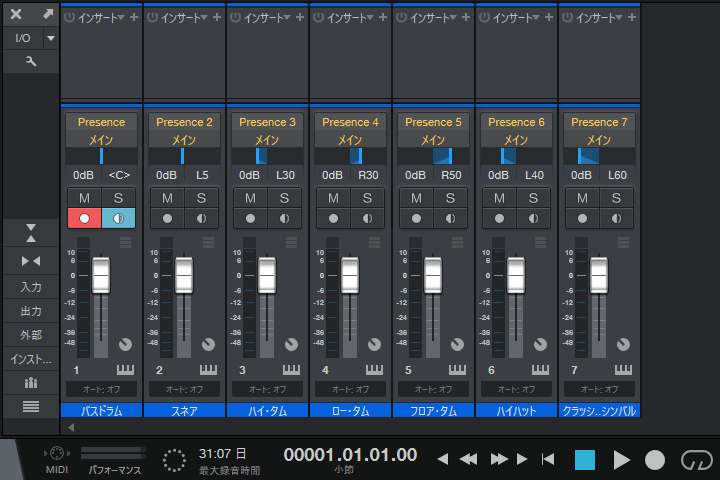

10ï¼åãã©ã ãã©ãã¯ã®ãã³ãã以ä¸ã®ããã«èª¿æ´ãã¦ãã©ã ã®å®ä½ãæ´ãã¾ãããã

11ï¼ããã§ãã©ã ãã©ãã¯ã®æºåãå®äºãã¾ããã

ãã©ã ãã¼ããä½ããï¼

ããã§ã¯ããã©ã ãã¼ããä½ã£ã¦ããã¾ããããä»åã¯4å°ç¯æ§æã®ã·ã³ãã«ãªãã©ã ãã¼ããä½æãã¾ãã

ãã©ã ãã¼ãã®å ¥å

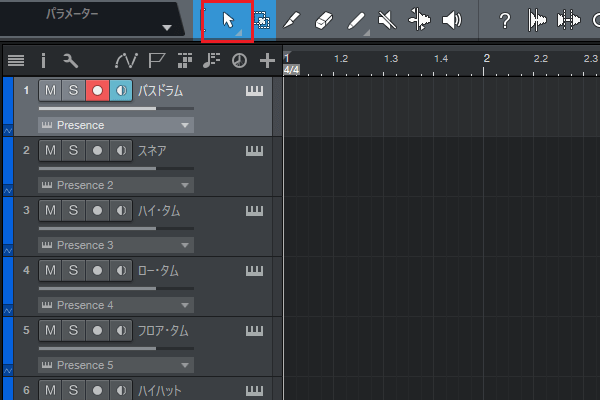

1ï¼ã¾ãã¯ãç»é¢ä¸é¨ã®ãã¼ã«ãã¼ã«ãããç¢å°ãã¼ã«ããé¸æãã¾ãã

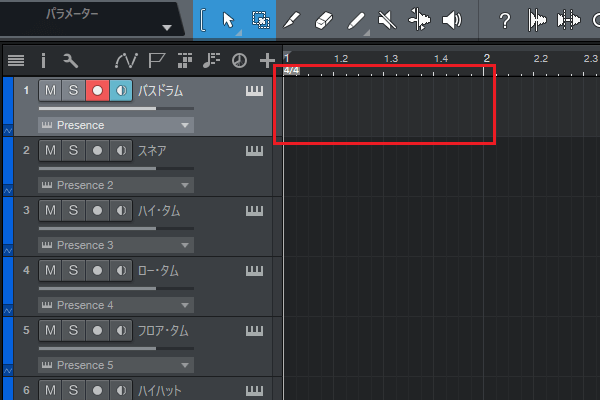

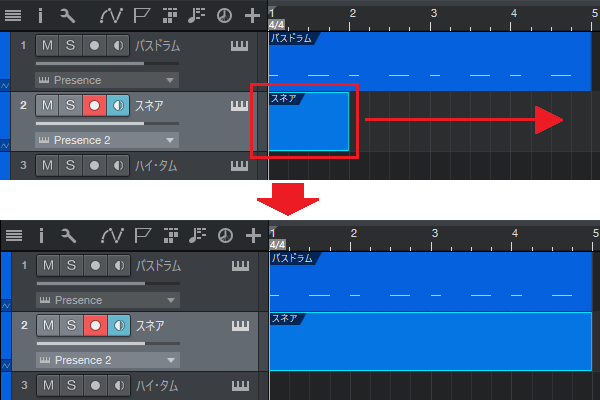

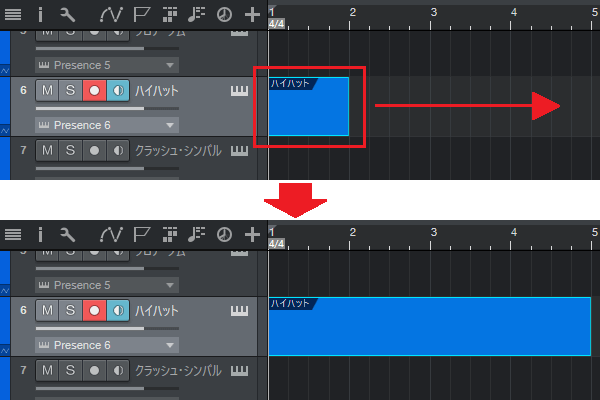

2ï¼ãã¹ãã©ã ã®ã¢ã¬ã³ã¸ãã¥ã¼ãããã«ã¯ãªãã¯ãããã¼ããå

¥åããã¤ãã³ããä½æãã¾ãã

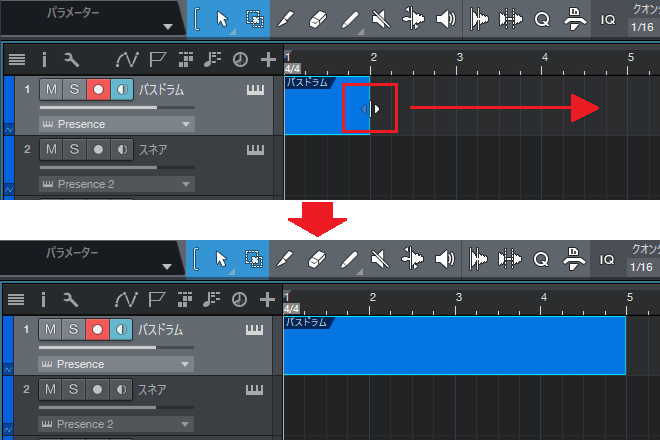

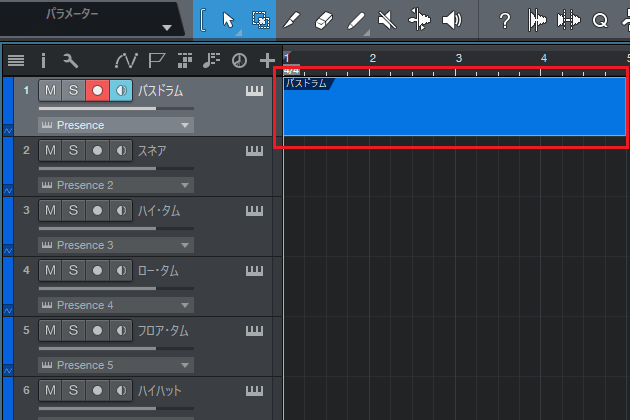

3ï¼1å°ç¯åã®ã¤ãã³ããä½æããããã以ä¸ã®æ¹æ³ã§ã¤ãã³ãã®å³ç«¯ããã©ãã°ãã4å°ç¯ç®ã¾ã§é·ããåºãã¾ãããã

4ï¼ãã¹ãã©ã ã®ã¤ãã³ããããã«ã¯ãªãã¯ããæ¼å¥ãã¼ã¿ãå

¥åããé³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ã表示ãã¾ãã

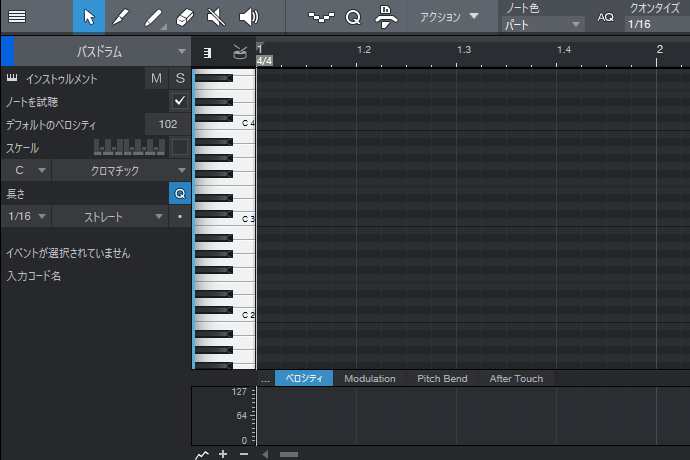

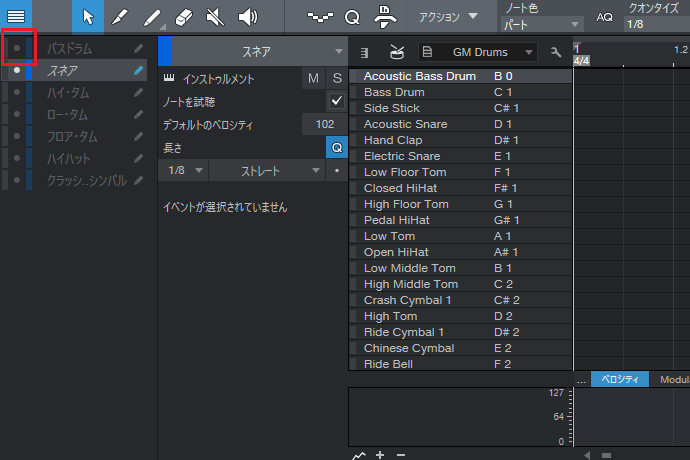

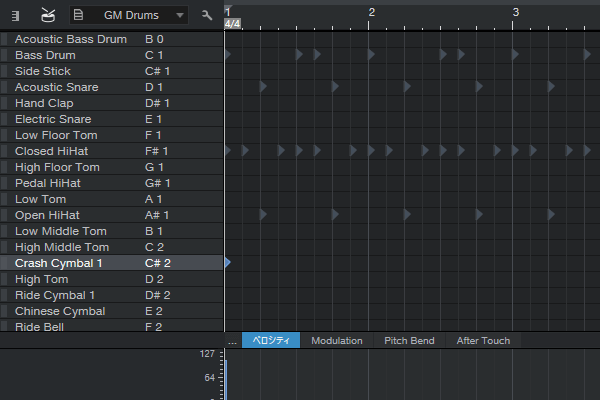

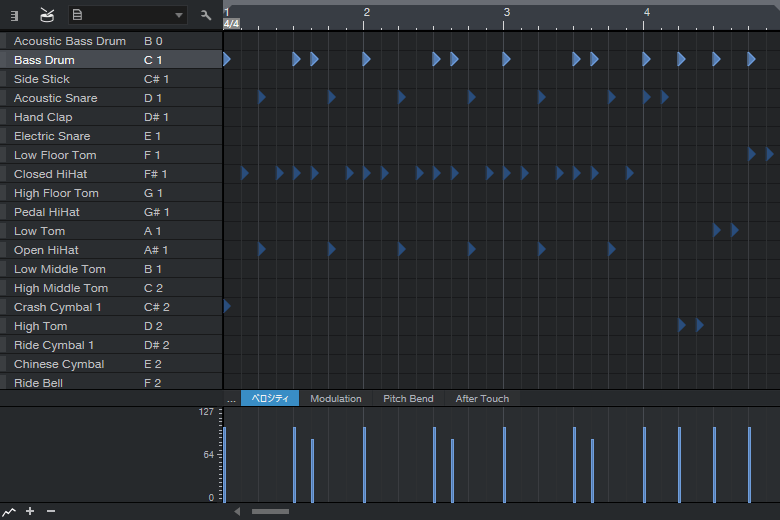

5ï¼ãã¹ãã©ã ã®é³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ã表示ããã¾ããã

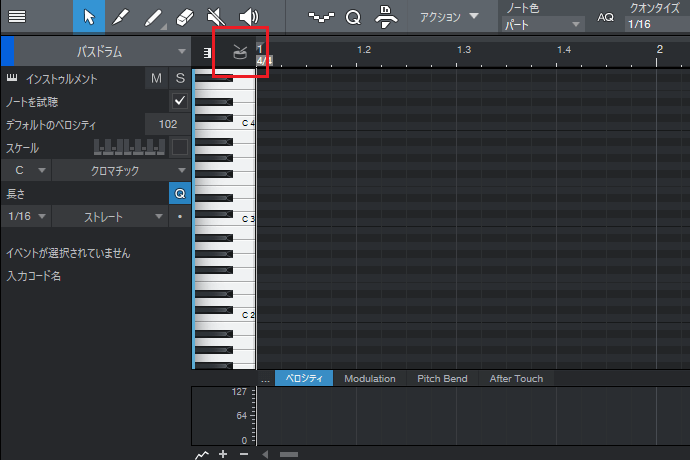

6ï¼é³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ããã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«åãæ¿ãã¾ãããã©ã ã¢ã¤ã³ã³ãã¯ãªãã¯ãã¾ãããã

7ï¼é³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ããã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«åãæ¿ããã¾ããã

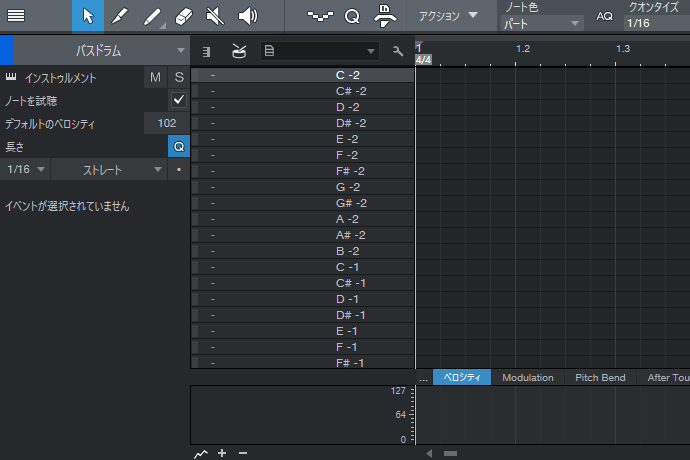

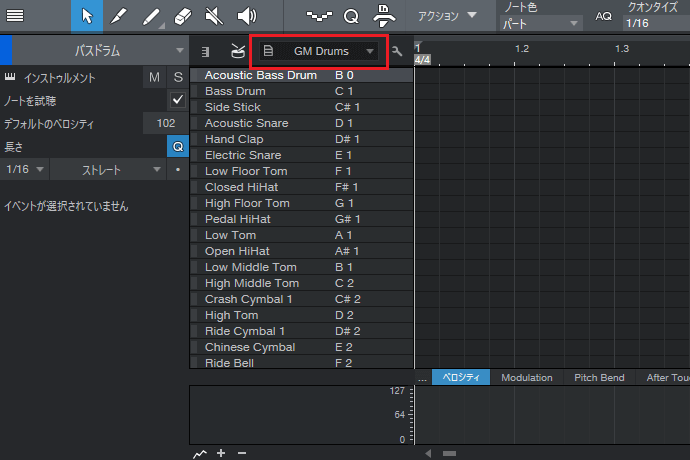

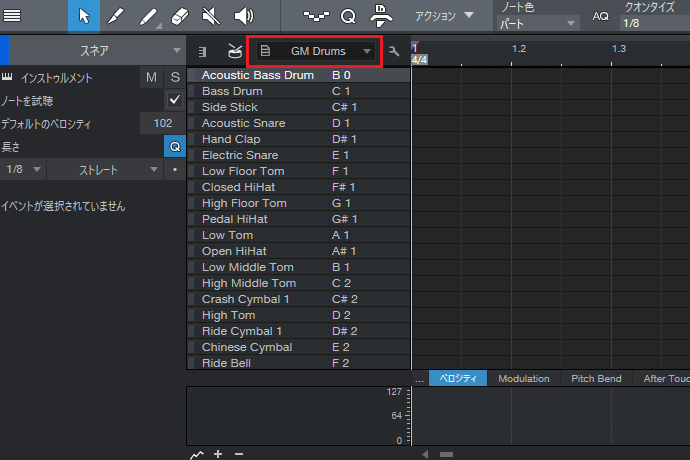

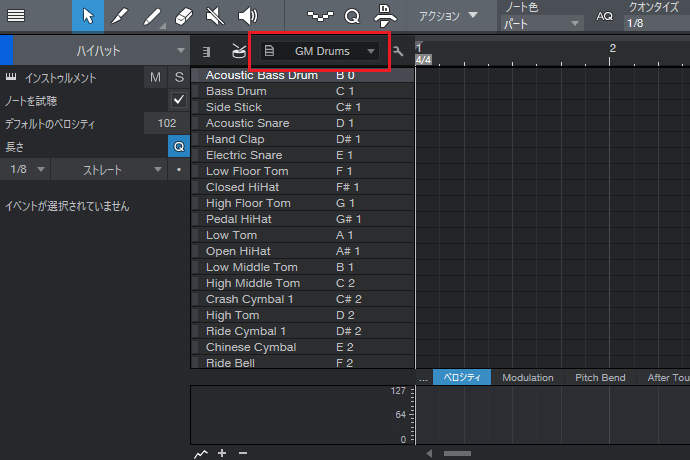

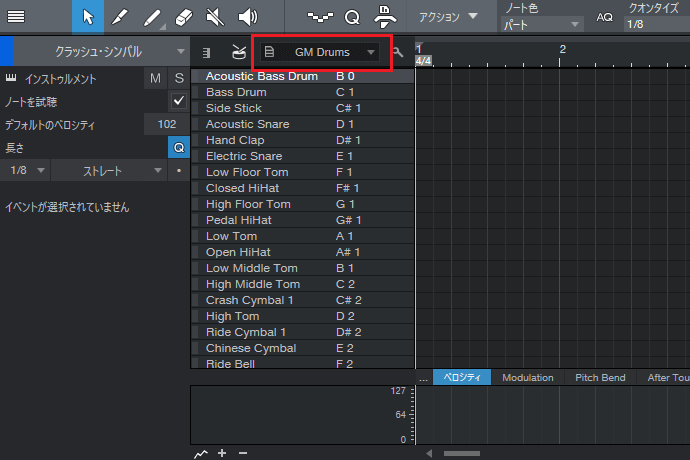

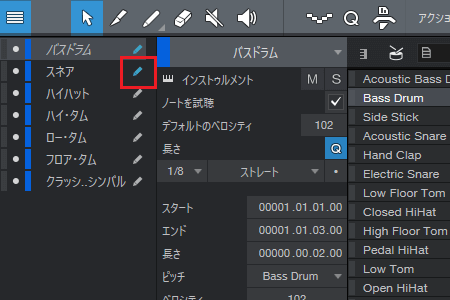

8ï¼ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«ãã©ã ããããé©ç¨ãã¾ããä¸å³ã®èµ¤æ ãã¯ãªãã¯ãããGM Drumsããé¸æãã¦ãã ããã

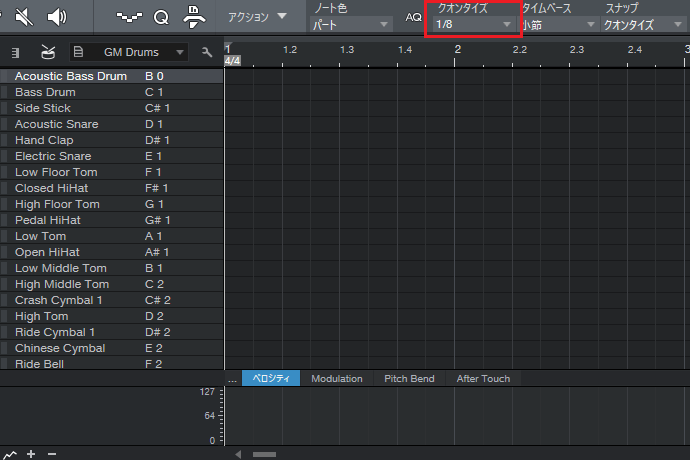

9ï¼ä»åã¯8ãã¼ãã§ãã©ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¯ãªã³ã¿ã¤ãºã¯ã1/8ï¼8åé³ç¬¦ï¼ãã«å¤æ´ãã¦ããã¾ãããã

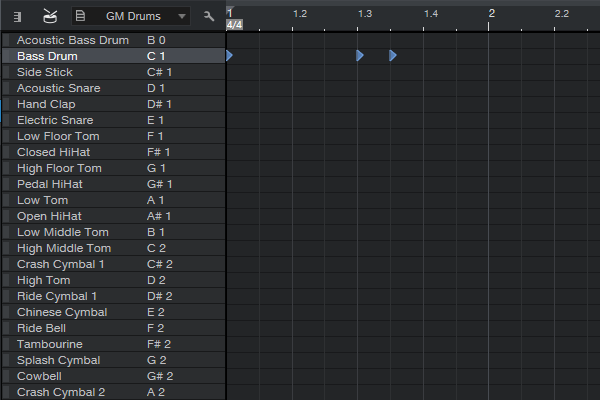

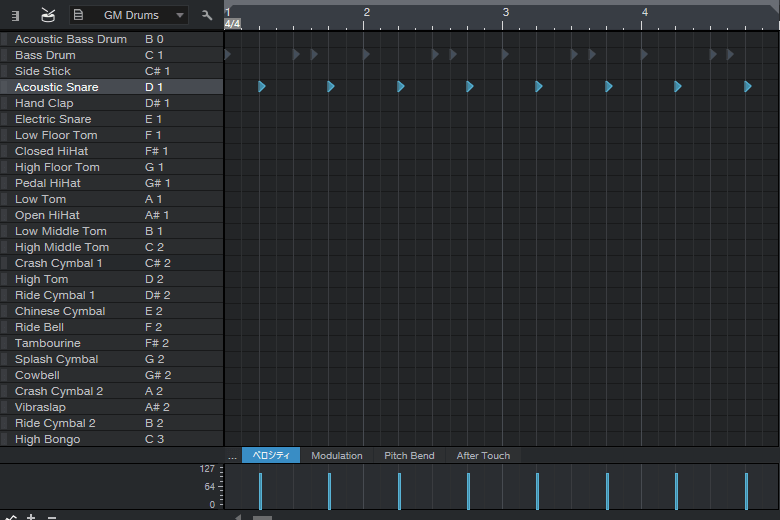

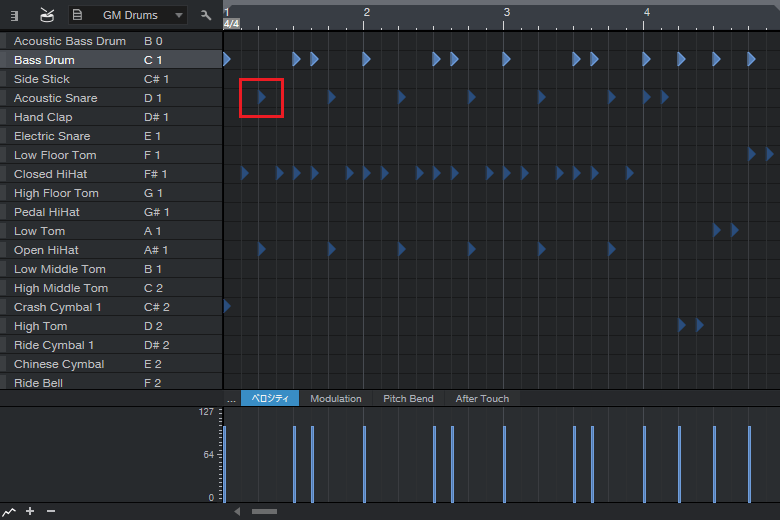

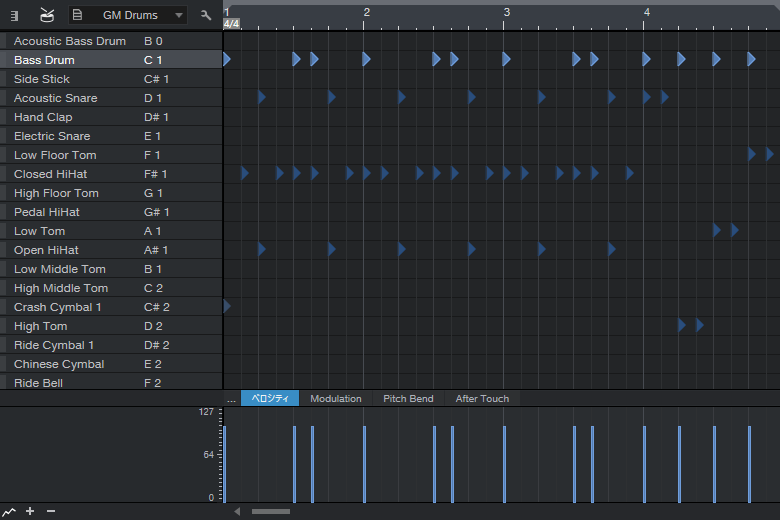

10ï¼ãã¹ãã©ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããBass Drumï¼C1ï¼ãã®ä½ç½®ã«ã1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¦ãã ããã

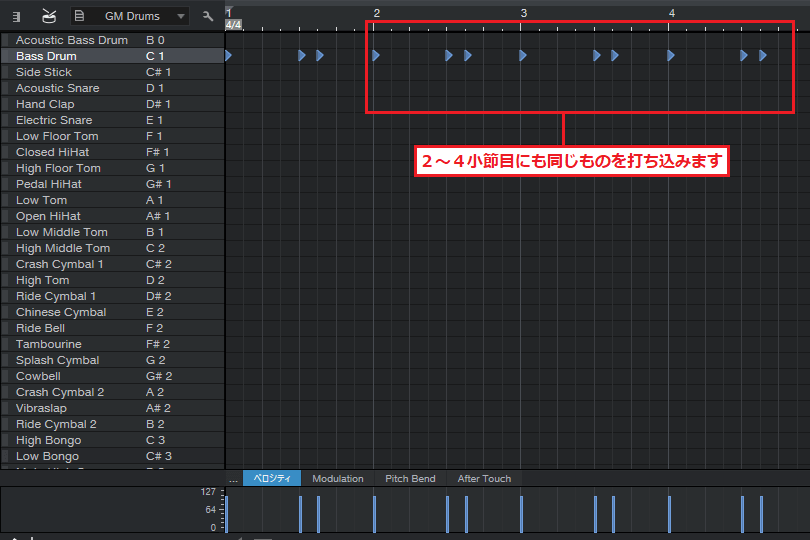

11ï¼1å°ç¯ç®ã¨åããã¼ããã2ï½4å°ç¯ç®ã«ãå

¥åãã¾ãã

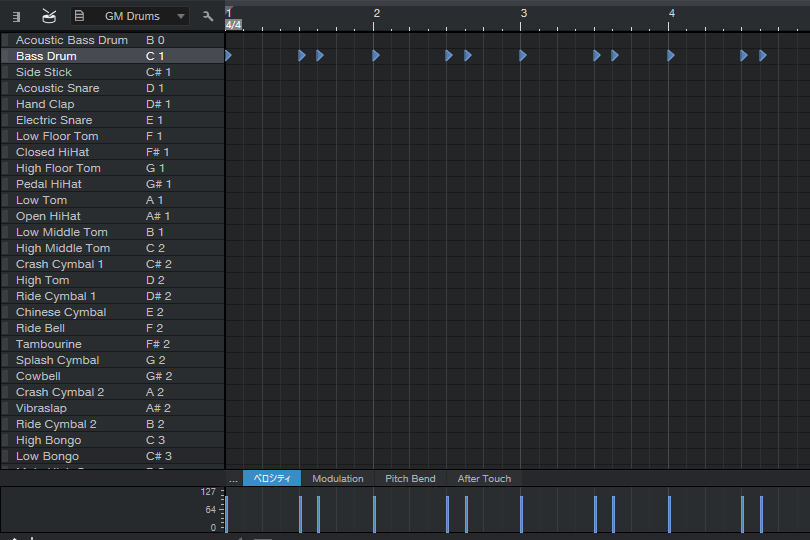

12ï¼ããã§ããã¹ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã§ãã¯ï¼

ãã¹ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºããããä¸åº¦åçãã¦è´ãã¦ã¿ããã

ãã¹ãã©ã å ¥åå¾ã®ãã©ã ãã¼ã

13ï¼æ¬¡ã¯ã¹ãã¢ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¹ãã¢ã®ã¢ã¬ã³ã¸ãã¥ã¼ãããã«ã¯ãªãã¯ãããã¼ããå

¥åããã¤ãã³ããä½æãã¾ãã

14ï¼ã¹ãã¢ã®é³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ããã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«åãæ¿ãããã©ã ããããé©ç¨ãã¾ãã

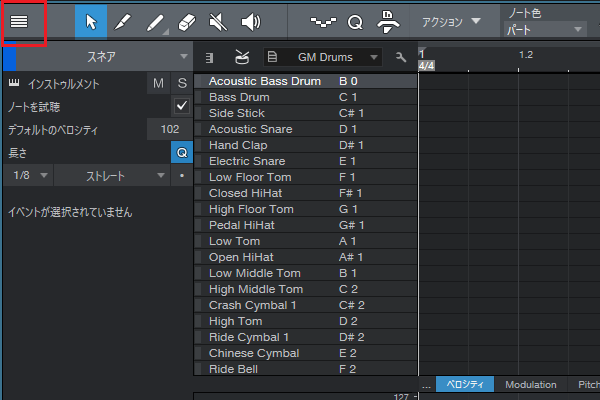

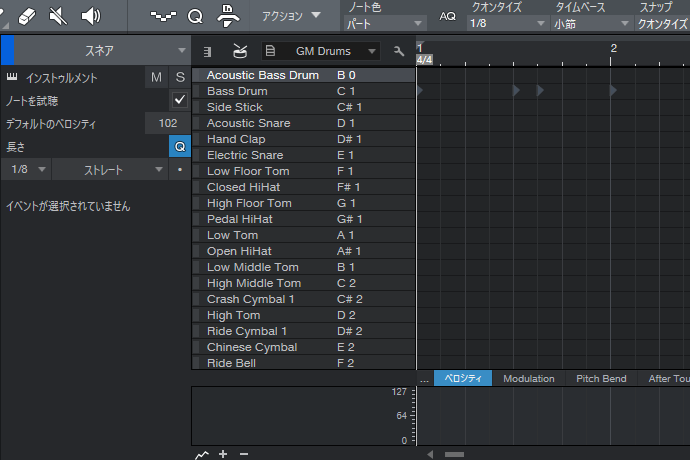

15ï¼ã¹ãã¢ã®ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«ãæã¡è¾¼ãã ãã¹ãã©ã ã表示ãã¾ããå·¦ä¸ã®ã¢ã¤ã³ã³ãã¯ãªãã¯ãããã©ãã¯ãªã¹ããéãã¾ãããã

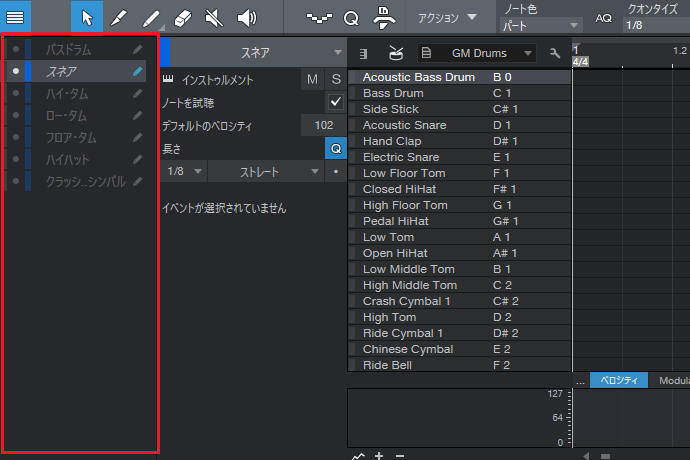

16ï¼ç»é¢ã®å·¦å´ã«ãã©ãã¯ãªã¹ãã表示ããã¾ããã

17ï¼ãã¹ãã©ã ã®æ¨ªã«ãããã»ããã¯ãªãã¯ãã¦ãã¹ãã¢ã®ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«ãã¹ãã©ã ã表示ãã¾ãã

18ï¼ã¹ãã¢ã®ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«ãã¹ãã©ã ã表示ããã¾ããã

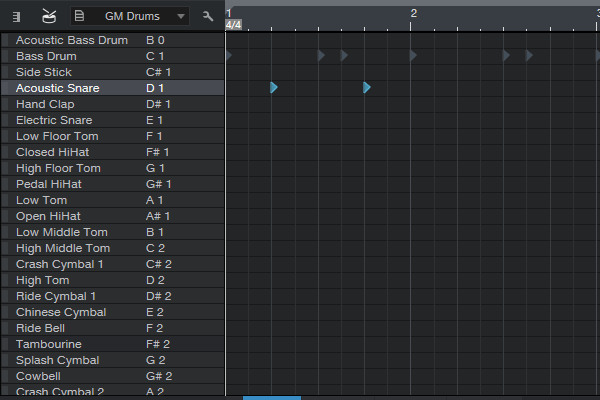

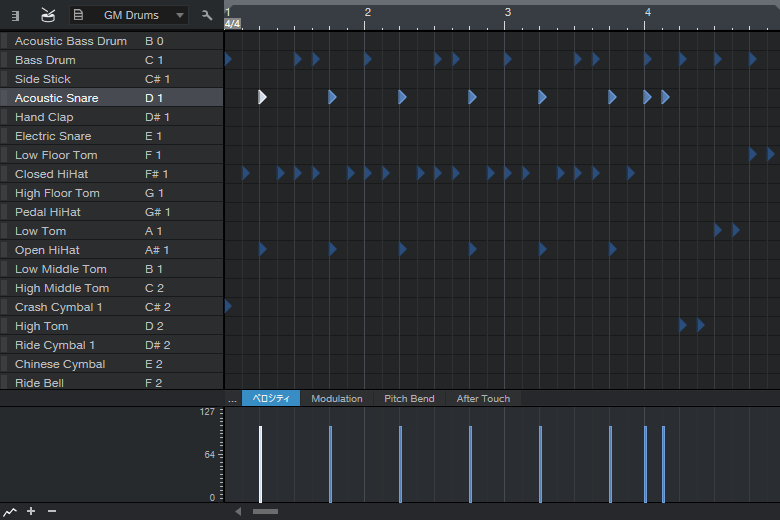

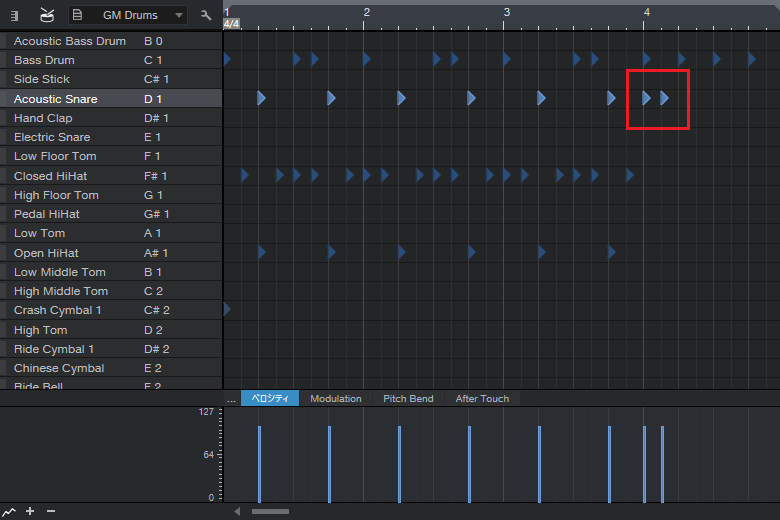

19ï¼ã¹ãã¢ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããAcoustic Snareï¼D1ï¼ãã®ä½ç½®ã«ã1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¦ãã ããã

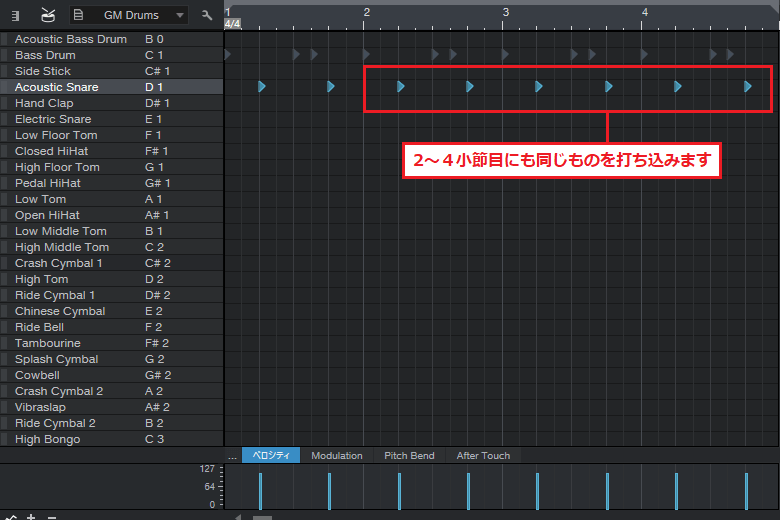

20ï¼1å°ç¯ç®ã¨åããã¼ããã2ï½4å°ç¯ç®ã«ãå

¥åãã¾ãã

21ï¼ããã§ãã¹ãã¢ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã§ãã¯ï¼

ã¹ãã¢ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºããããä¸åº¦åçãã¦è´ãã¦ã¿ããã

ã¹ãã¢å ¥åå¾ã®ãã©ã ãã¼ã

22ï¼æ¬¡ã¯ãã¤ããããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã¤ãããã®ã¢ã¬ã³ã¸ãã¥ã¼ãããã«ã¯ãªãã¯ãããã¼ããå

¥åããã¤ãã³ããä½æãã¾ãã

23ï¼ãã¤ãããã®é³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ããã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«åãæ¿ãããã©ã ããããé©ç¨ãã¾ãã

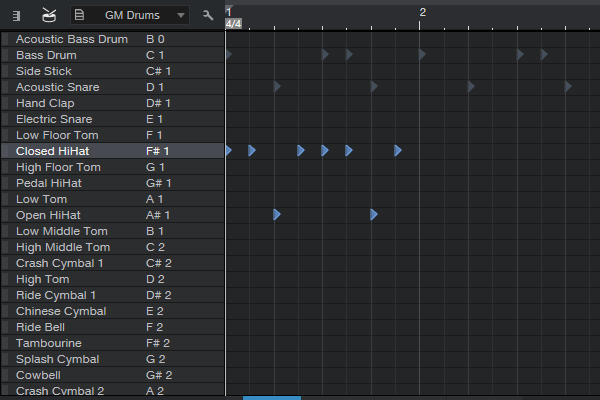

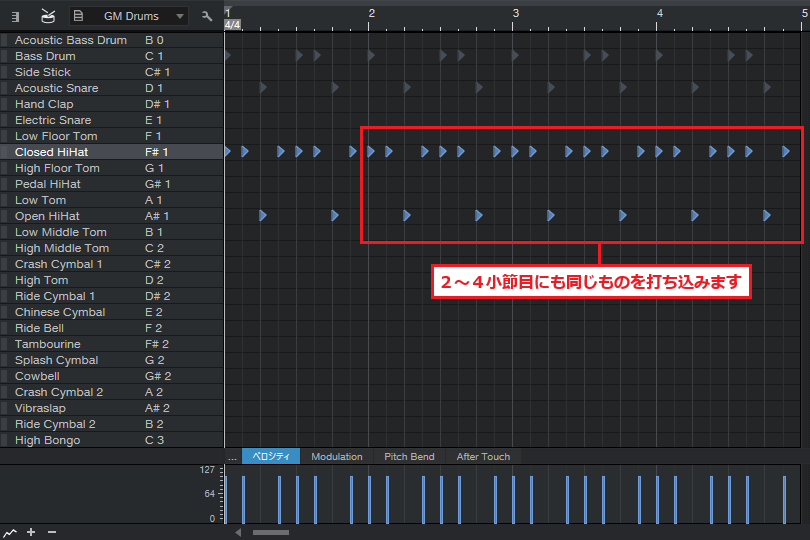

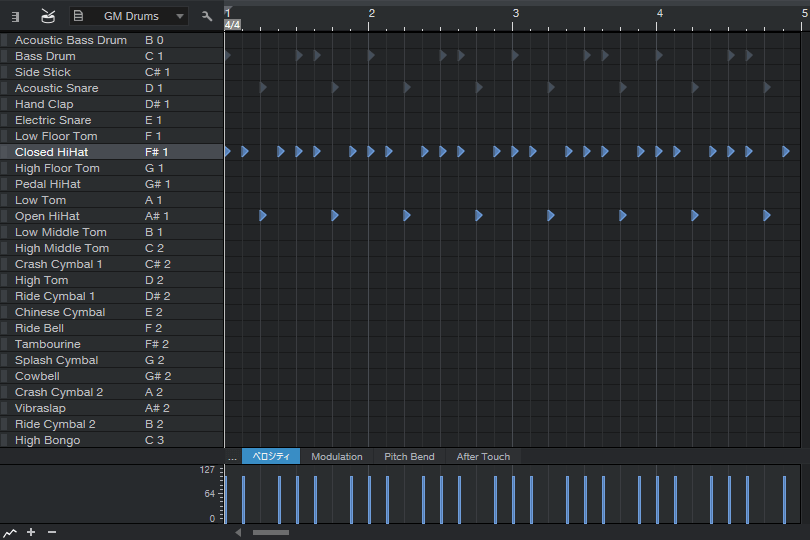

24ï¼ãã¤ãããã®ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«ãããã¾ã§ã«æã¡è¾¼ãã ãã©ã ã表示ããã¯ãã¼ãºï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã1å°ç¯åå

¥åãã¦ãã ããã

25ï¼1å°ç¯ç®ã¨åããã¼ããã2ï½4å°ç¯ç®ã«ãå

¥åãã¾ãã

26ï¼ããã§ããã¤ãããã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã§ãã¯ï¼

ãã¤ãããã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºããããä¸åº¦åçãã¦è´ãã¦ã¿ããã

ãã¤ãããå ¥åå¾ã®ãã©ã ãã¼ã

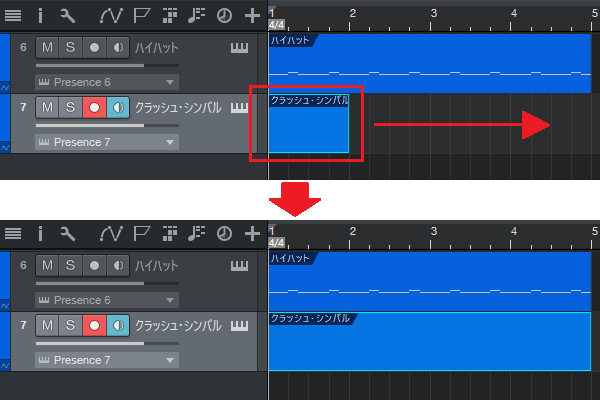

27ï¼æ¬¡ã¯ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ã¢ã¬ã³ã¸ãã¥ã¼ãããã«ã¯ãªãã¯ãããã¼ããå

¥åããã¤ãã³ããä½æãã¾ãã

28ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®é³æ¥½ã¨ãã£ã¿ã¼ããã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«åãæ¿ãããã©ã ããããé©ç¨ãã¾ãã

29ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã«ãããã¾ã§ã«æã¡è¾¼ãã ãã©ã ã表示ããå°ç¯ã®é ã«ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ãå

¥åãã¦ãã ããã

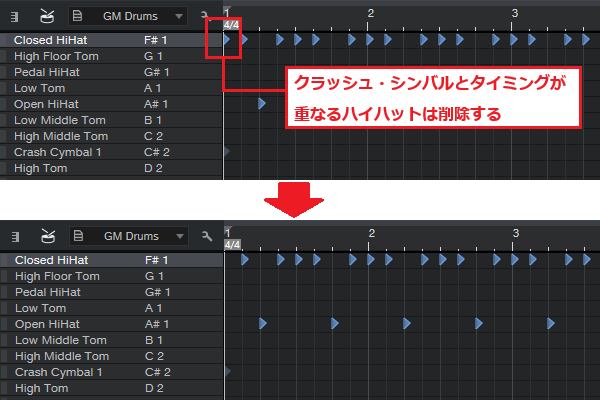

30ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã¨ã¿ã¤ãã³ã°ãéãªããã¤ãããã¯ä¸è¦ãªããããã¤ãããã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ãã¦åé¤ãã¦ããã¾ãããã

31ï¼ããã§ãã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã§ãã¯ï¼

ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºããããä¸åº¦åçãã¦è´ãã¦ã¿ããã

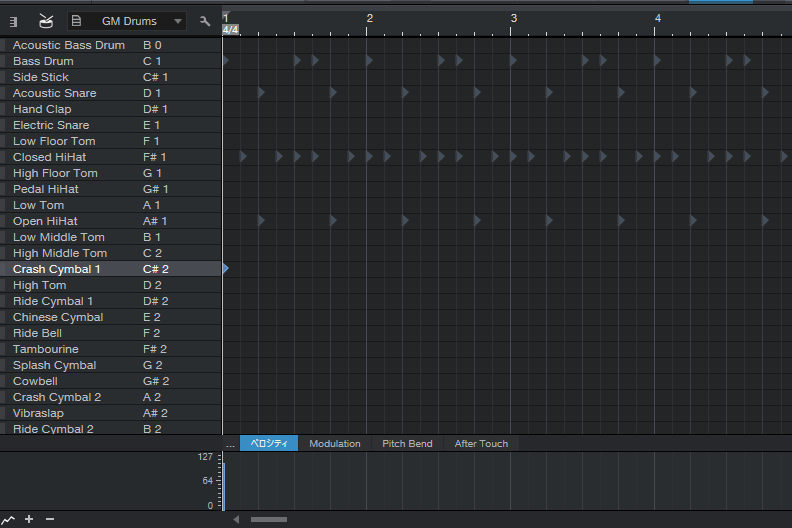

ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«å ¥åå¾ã®ãã©ã ãã¼ã

32ï¼æå¾ã«ãã£ã«ã¤ã³ãå

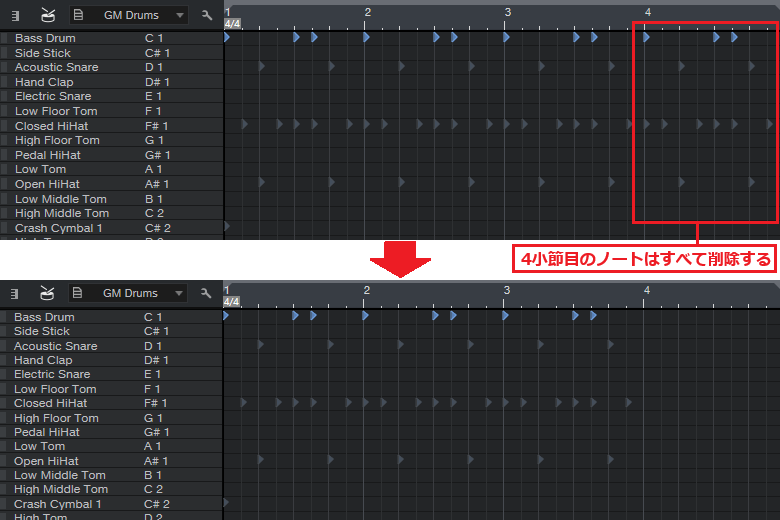

¥ãã¦ãã©ã ãã¿ã¼ã³ã«å¤åãä»ãã¾ãããã4å°ç¯ç®ã®ãã¼ãããã¹ã¦åé¤ãããã£ã«ã¤ã³ãå

¥ããã¹ãã¼ã¹ã確ä¿ãã¦ãã ããã

âç·¨éãããã©ãã¯ãã¯ã³ã¿ããã§åãæ¿ããæ¹æ³

ãã©ã ã¨ãã£ã¿ã¼ã§ã¯ã表示ããã¦ããå¥ãã©ãã¯ã®ãã¼ããã¯ãªãã¯ãããã¨ã§ãç·¨é対象ã®ãã©ãã¯ãã¯ã³ã¿ããã§åãæ¿ãããã¨ãã§ãã¾ãã

1ï¼ãã¨ãã°ããã¹ãã©ã ã®ç·¨éç»é¢ããã¹ãã¢ã«åãæ¿ããå ´åã¯ãã¹ãã¢ã®éçã¢ã¤ã³ã³ãç¹ç¯ãããç·¨éå¯è½ãªç¶æ

ã«ãã¾ãã

2ï¼ãã¹ãã©ã ã®ç·¨éç»é¢ã«è¡¨ç¤ºããã¦ããã¹ãã¢ã®ãã¼ããã¯ãªãã¯ãã¾ãã

3ï¼ç·¨é対象ãã¹ãã¢ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããã¾ããã

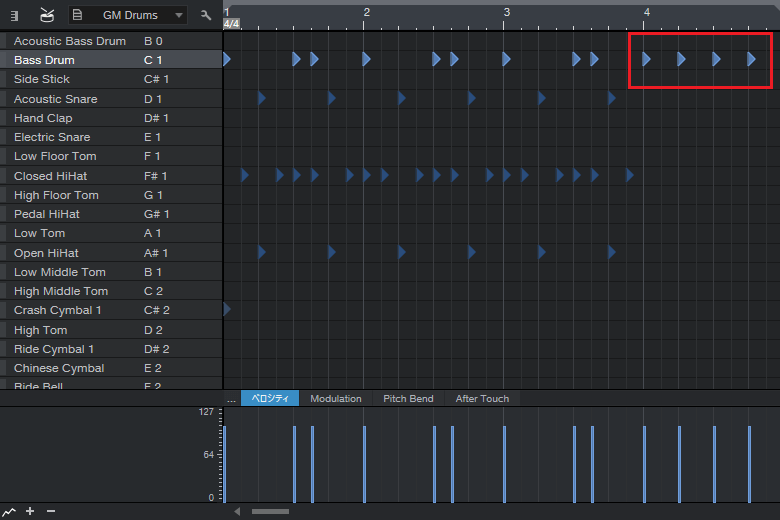

33ï¼ãã¹ãã©ã ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ãããBass Drumï¼C1ï¼ãã®ä½ç½®ã«1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¾ãã

34ï¼ã¹ãã¢ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ãããAcoustic Snareï¼D1ï¼ãã®ä½ç½®ã«1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¾ãã

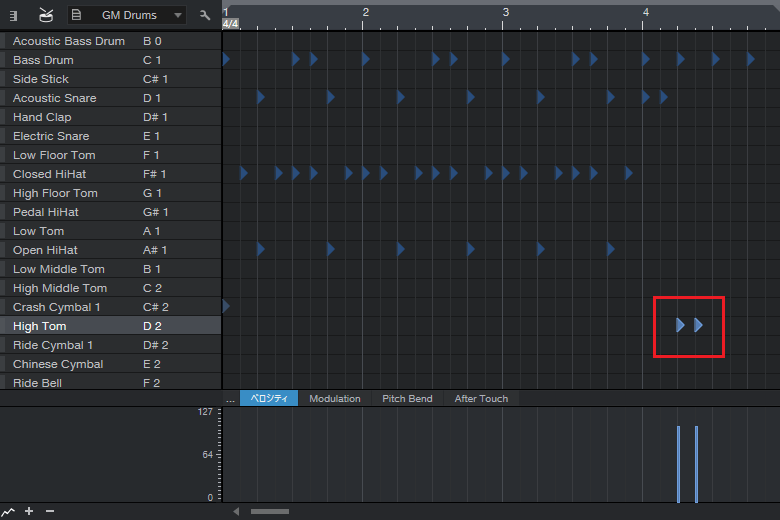

35ï¼ãã¤ã»ã¿ã ã®ç·¨éç»é¢ã表示ãããHigh Tomï¼D2ï¼ãã®ä½ç½®ã«1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¾ãã

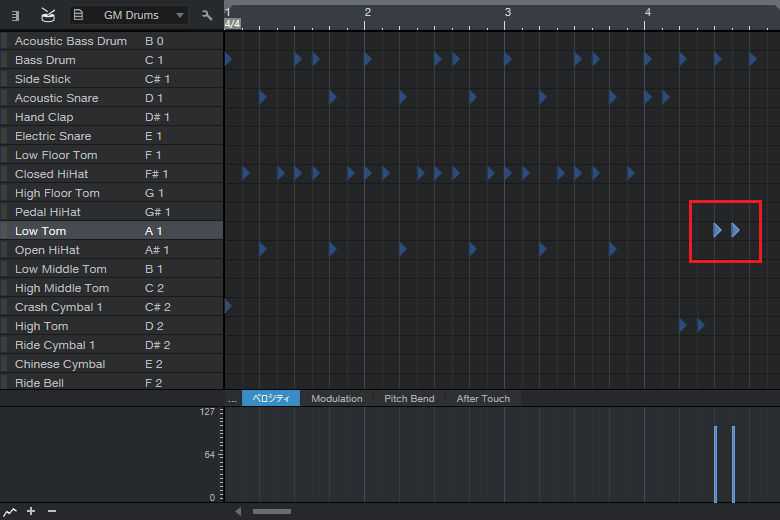

36ï¼ãã¼ã»ã¿ã ã®ç·¨éç»é¢ã表示ãããLow Tomï¼A1ï¼ãã®ä½ç½®ã«1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¾ãã

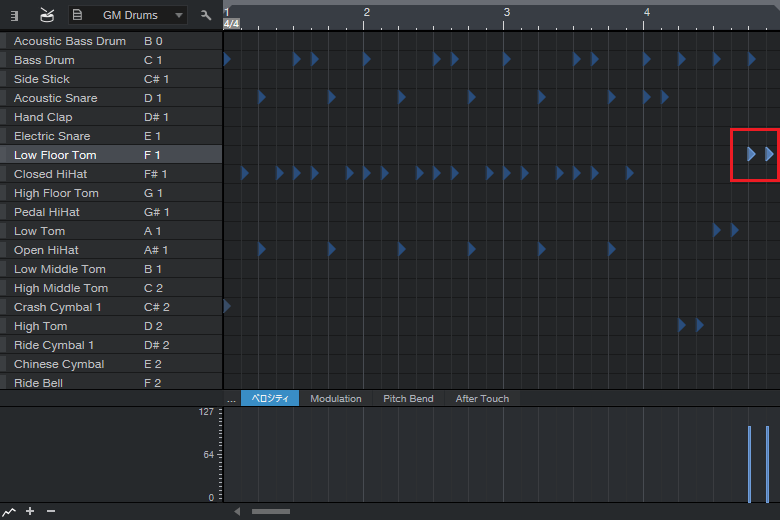

37ï¼æå¾ã«ããã¢ã»ã¿ã ã®ç·¨éç»é¢ã表示ãããLow Floor Tomï¼F1ï¼ãã®ä½ç½®ã«1å°ç¯åã®ãã¼ããå

¥åãã¾ãã

38ï¼ããã§ããã£ã«ã¤ã³ãå

¥ãããã©ã ãã¼ããå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã§ãã¯ï¼

ãã£ã«ã¤ã³ã®æã¡è¾¼ã¿ãå®äºããããä¸åº¦åçãã¦è´ãã¦ã¿ããã

ãã£ã«ã¤ã³å ¥åå¾ã®ãã©ã ãã¼ã

ããã·ãã£ã®è¨å®

ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæå¾ã«ããã·ãã£ãè¨å®ãã¦ãã©ã ãã¼ããå®æããã¾ãããã

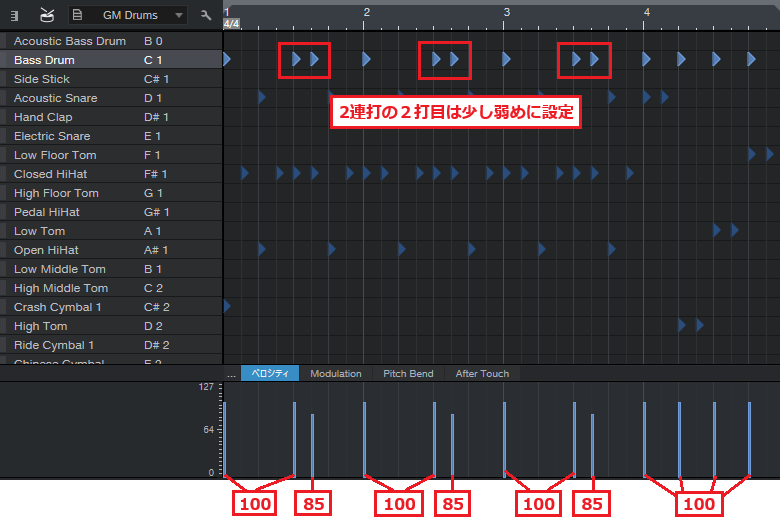

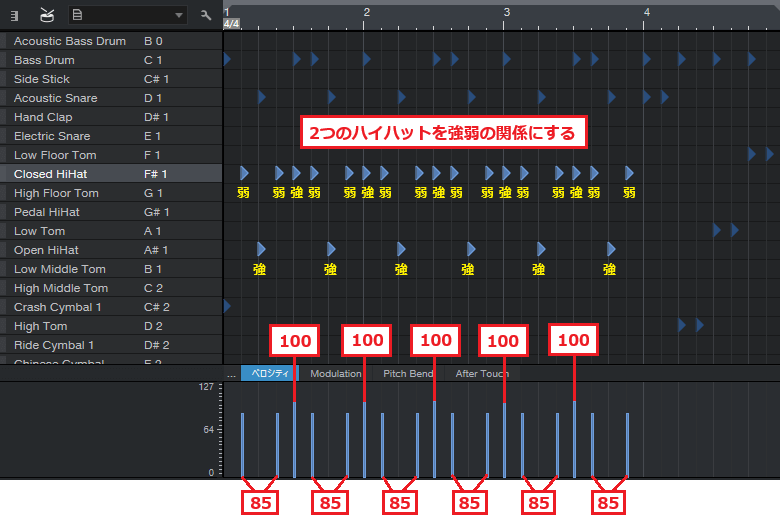

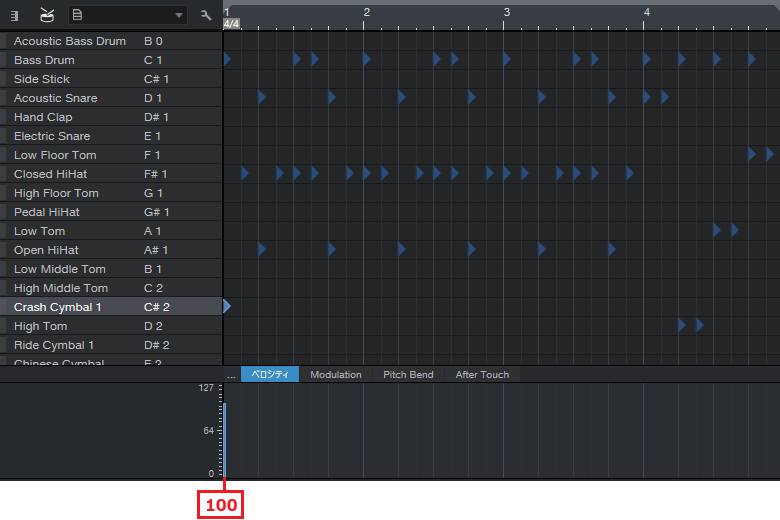

1ï¼ã¾ãã¯ãã¹ãã©ã ã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ãããã¹ãã©ã ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

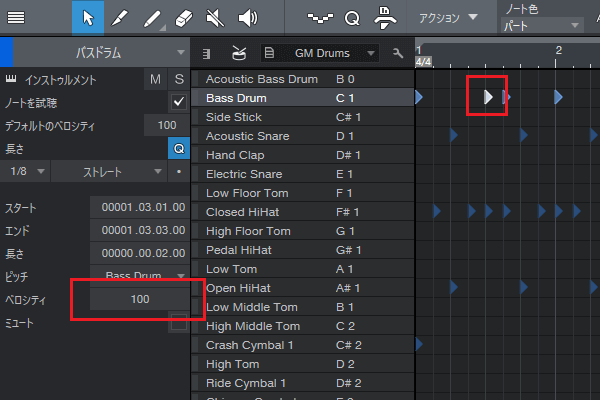

âããã·ãã£ãè¨å®ããæ¹æ³

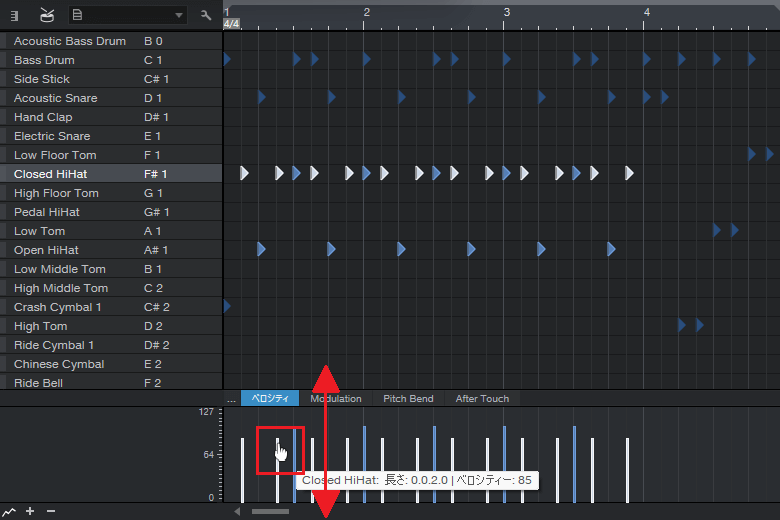

ããã·ãã£ãè¨å®ããã«ã¯ã調æ´ããããã¼ããé¸æããç»é¢å·¦ã«ããããã·ãã£æ¬ã«æ°å¤ãå

¥åãã¾ãã

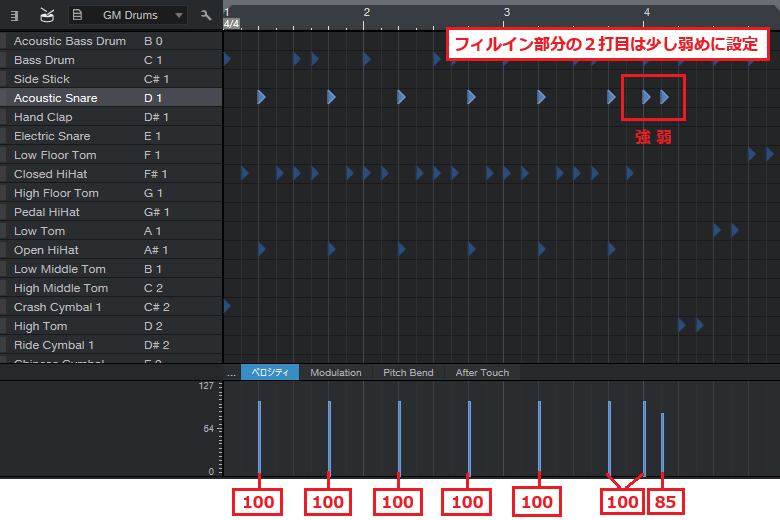

2ï¼ã¹ãã¢ã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ããã¹ãã¢ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

3ï¼ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ãããã¤ãããã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

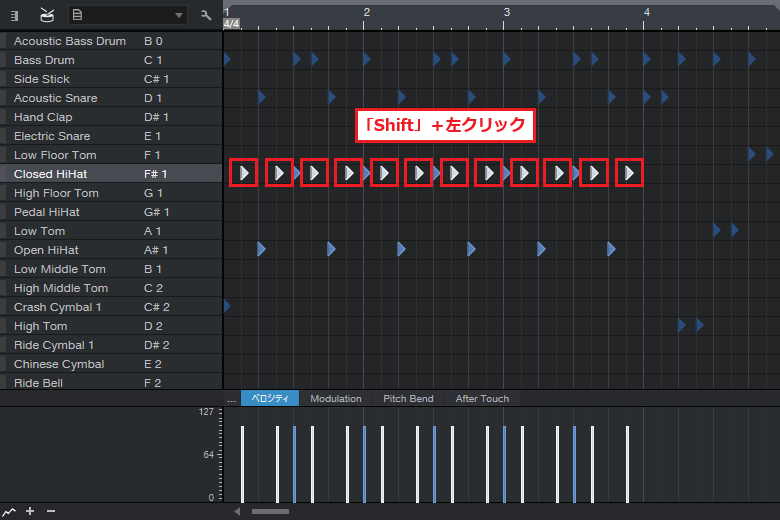

âããã·ãã£ãã¾ã¨ãã¦å¤æ´ããæ¹æ³

1ï¼ããã·ãã£ãã¾ã¨ãã¦å¤æ´ããå ´åã¯ãPCãã¼ãã¼ãã®ãShiftããã¼ãæ¼ããªãããå¤æ´ããããã¼ããå·¦ã¯ãªãã¯ãã¾ãã

2ï¼ãã¼ããé¸æããããããã·ãã£ãã¼ãä¸ä¸ã«åããã¦ãããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¾ãã

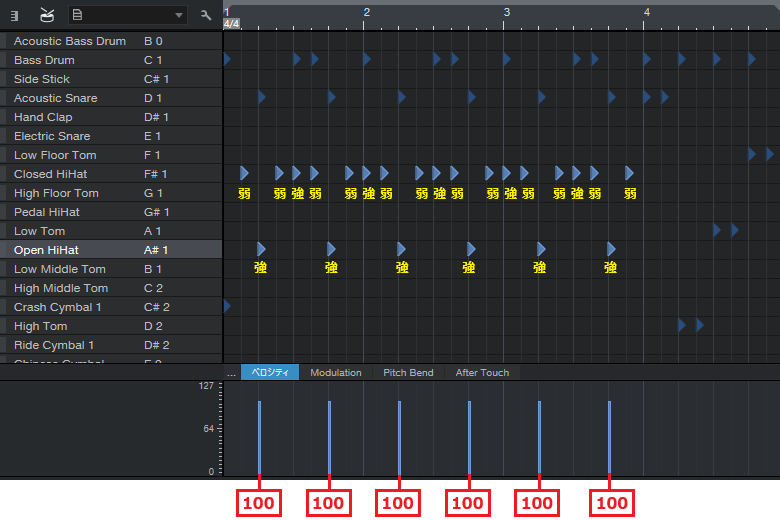

4ï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ãããã¤ãããã®ãã©ãã¯ã§ãä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

5ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ããã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

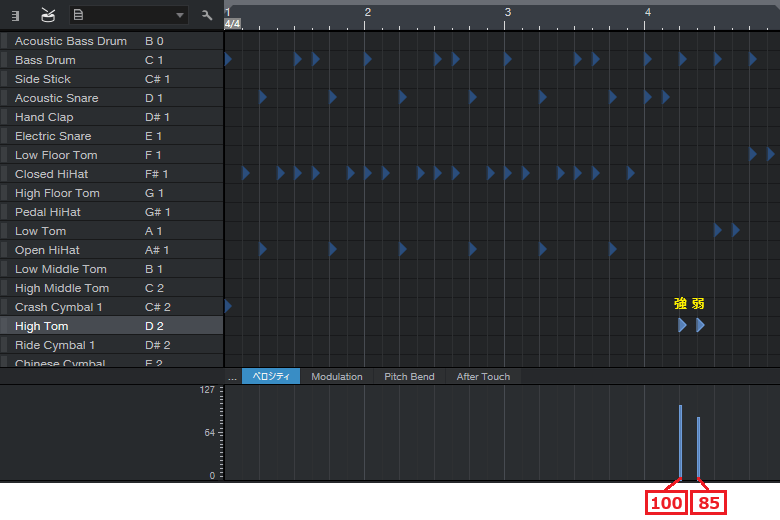

6ï¼ãã¤ã»ã¿ã ã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ãããã¤ã»ã¿ã ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

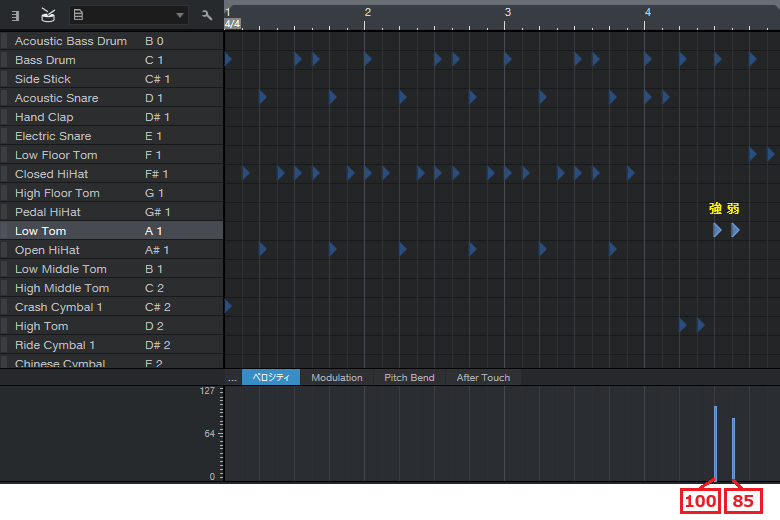

7ï¼ãã¼ã»ã¿ã ã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ãããã¼ã»ã¿ã ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

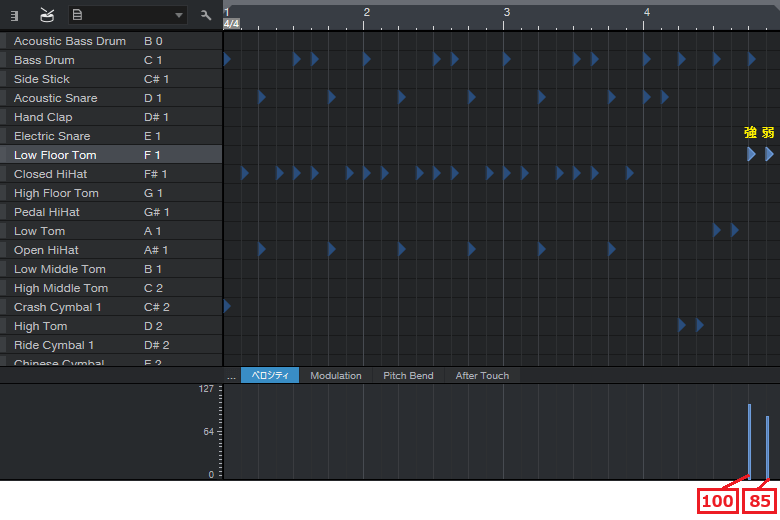

8ï¼ããã¢ã»ã¿ã ã®ããã·ãã£ãè¨å®ãã¾ããããã¢ã»ã¿ã ã®ãã©ãã¯ã«åãæ¿ããä¸å³ãåèã«ããã·ãã£å¤ã調æ´ãã¦ãã ããã

9ï¼ããã§ãããã·ãã£ã調æ´ãããã©ã ãã¼ããå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã§ãã¯ï¼

ããã·ãã£ã®è¨å®ãå®äºããããä¸åº¦åçãã¦è´ãã¦ã¿ããã

ããã·ãã£èª¿æ´å¾ã®ãã©ã ãã¼ã

æ°ãããã©ã é³æºã試ãã¦ã¿ããï¼

Studio Oneã§ã¯ãæ°ãããã©ã é³æºã追å ãã¦ä½¿ããã¨ãã§ãã¾ããPresence以å¤ã®ãã©ã é³æºã試ãã¦ã¿ããæ¹ã¯ãæ°ããªãã©ã é³æºãå°å ¥ãã¦ã¿ã¾ãããã

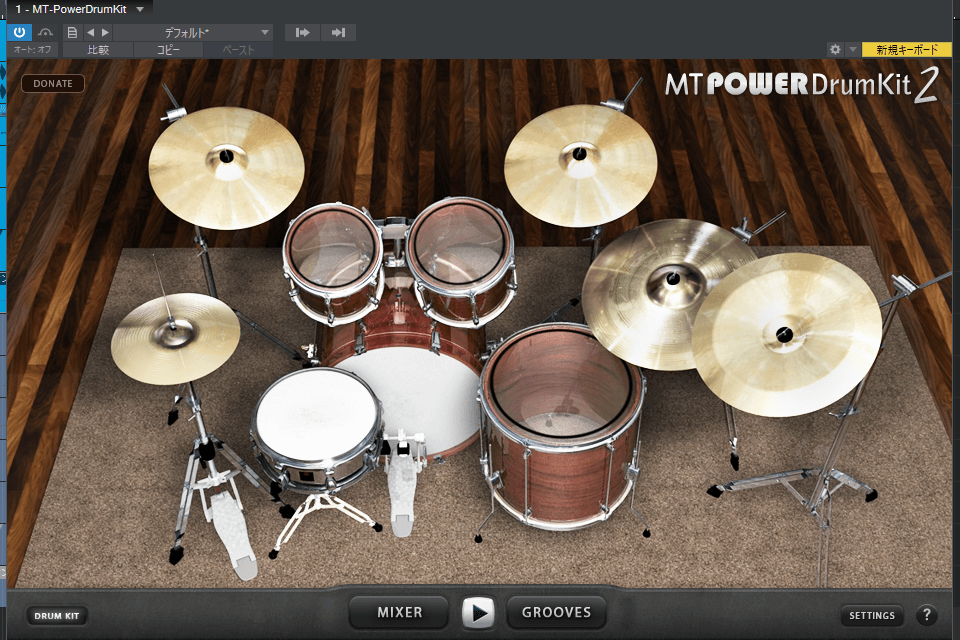

ä»åã¯ãç¡æã§ä½¿ãããã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãããç´¹ä»ãã¾ãã

ãã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãã試ãã¦ã¿ã

ä»åä½æãããã©ã ãã¼ããããã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãã§é³´ããã¦ã¿ã¾ãããé³æºãå¤æ´ããã ãã§ãããã©ã å ¨ä½ã®å°è±¡ã大ããå¤ãããã¨ãåããã¨æãã¾ãã

ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ã§ã¯ããã¼ãã®é ç½®ãããã·ãã£ã ãã§ãªããã©ã®ãã©ã é³æºã使ãããããµã¦ã³ãã決ããéè¦ãªãã¤ã³ãã«ãªãã¾ãã

Studio Oneã§ãã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãã使ãããæ¹ã¯ããã¡ãã®è¨äºããããã¦ãã§ãã¯ãã¦ã¿ã¦ãã ããã

ã¾ã¨ã

ä»åã¯Studio Oneä»å±ã®ãã«ãé³æºãPresenceãã使ç¨ãã¦ããã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿æ¹ãåããããã解説ãã¾ããã

ãã©ã ãã¼ãã®ä½ãæ¹ãè¦ãããã¨ã§ãå¤å½©ãªãã©ã ãã¿ã¼ã³ãèªå¨ã«ä½æã§ããããã«ãªãã¾ãããã®ç« ãèªã¿çµããããå¾ãç¥èãæ´»ããã¦ããã¾ãã¾ãªãã¿ã¼ã³ãä½æãã¦ã¿ã¾ãããã

Studio Oneã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ã§ã¯ãã®ã¿ã¼ããã¼ã¹ãªã©ã®æã¡è¾¼ã¿æ¹ã解説ãã¦ãã¾ããä»ã®æ¥½å¨ã®æã¡è¾¼ã¿ã«ãé¢å¿ãããæ¹ã¯ã以ä¸ã®è¨äºããããã¦ã覧ãã ããã

ãStudio Oneã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ã

Studio Oneã§è¦ããï¼ãã¢ãæã¡è¾¼ã¿ã¬ã¤ã

ï¼ãStudio Oneã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ TOP