ãDTMãBandLabã§å¦ã¶ï¼ ãã©ã æã¡è¾¼ã¿è¬åº§

â»å½ãµã¤ãã«ã¯ãã¢ãã£ãªã¨ã¤ãåºåãªã©PRãå«ããªã³ã¯ãæ²è¼ããã¦ãã¾ãã

BandLabã§ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ãå§ããã«ã¯ãåãã©ã ã®å½¹å²ããã£ããã¨ç解ããã©ã®ããã«ãã©ã ãæã¡è¾¼ãããç¥ã£ã¦ãããªããã°ããã¾ããã

ããã§ãã®è¨äºã§ã¯ãBandLabä»å±ã®ãã©ã é³æºãSI-Drum Kitãã使ç¨ãã¦ããã©ã ãã¼ããæã¡è¾¼ãæ¹æ³ã詳ãã説æãã¾ãã

ãã©ã æã¡è¾¼ã¿ã®åºç¤ç¥èã«ã¤ãã¦ã¯ããã¡ãã®è¨äºã§è©³ãã解説ãã¦ãã¾ããèå³ã®ããæ¹ã¯ããããã¦ã覧ãã ããã

ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ã«ææ¦ãããï¼

ããã§ã¯ãå®éã«BandLabã使ã£ã¦ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ãè¡ãã¾ãããã

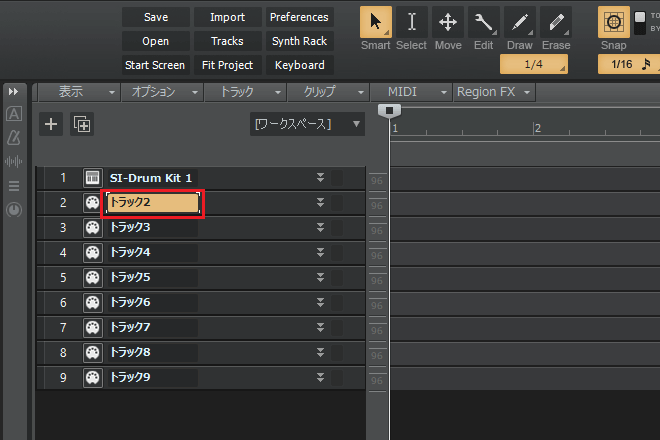

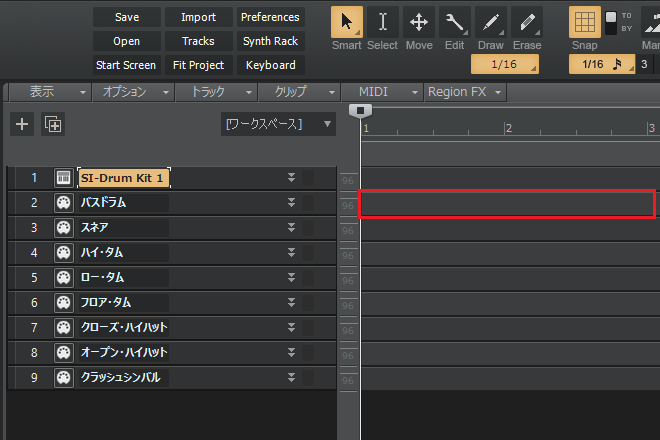

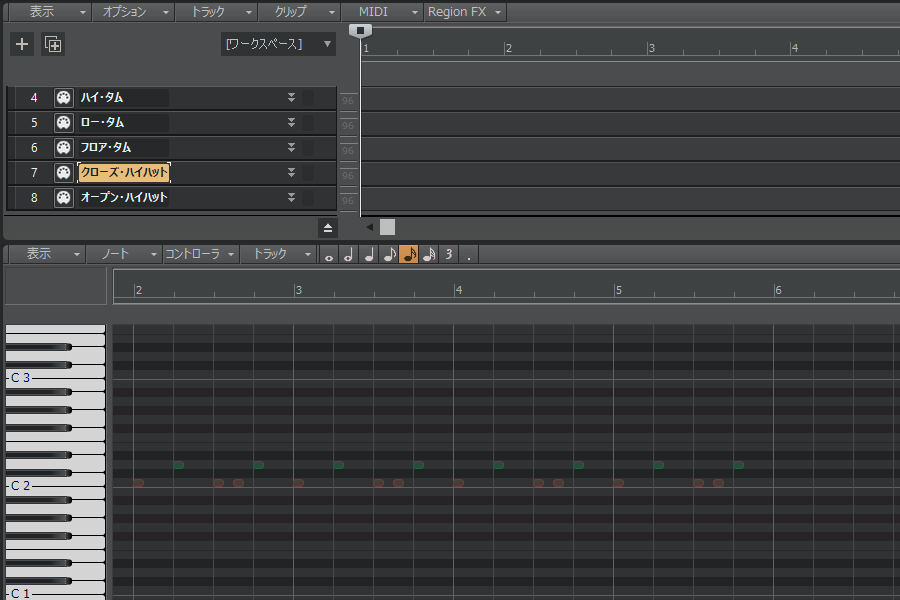

ãã©ã é³æºã¨MIDIãã©ãã¯ãæºåãã

ã¾ãã¯æã¡è¾¼ã¿ã«ä½¿ç¨ãããã©ã é³æºã¨MIDIãã©ãã¯ãæºåãã¾ãã

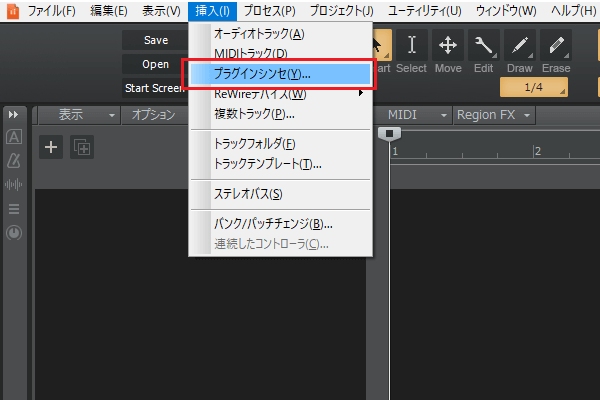

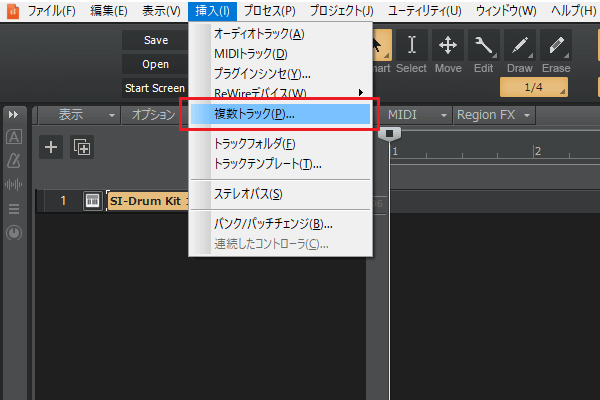

1ï¼ãæ¿å

¥ãã¡ãã¥ã¼ããããã©ã°ã¤ã³ã·ã³ã»ããé¸æãããã©ã°ã¤ã³ãªã¹ãã表示ããã¾ãã

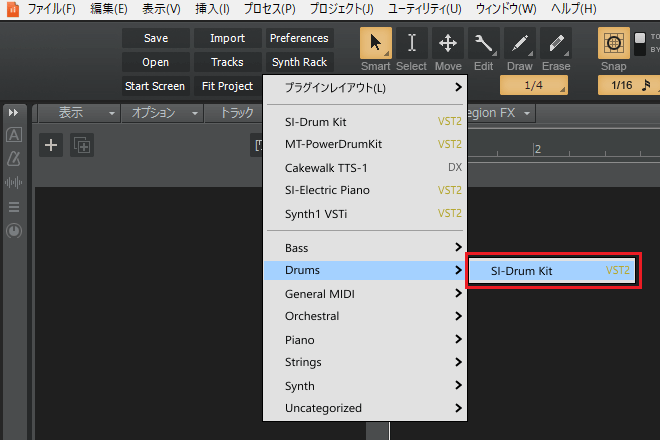

2ï¼ãã©ã°ã¤ã³ãªã¹ãã表示ããããããDrumsãâãSI-Drum Kitããé¸ã³ã¾ãããã

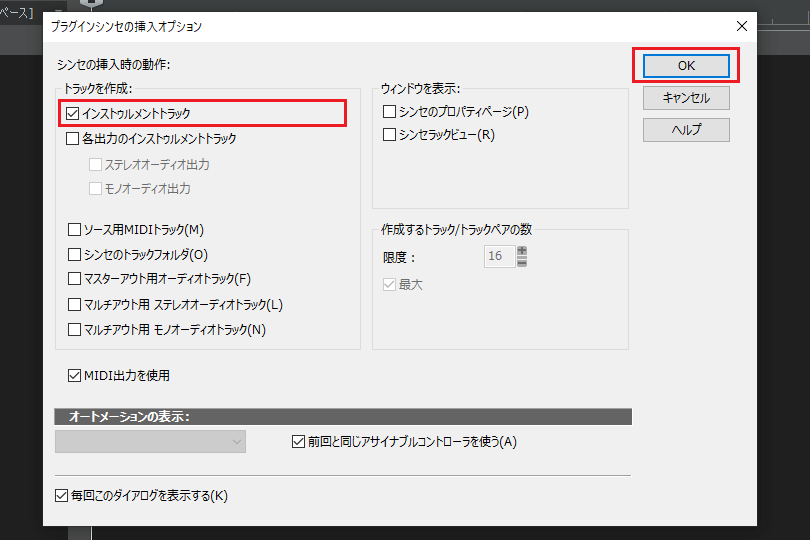

3ï¼ãã©ã°ã¤ã³ã·ã³ã»ã®æ¿å

¥ãªãã·ã§ã³ã表示ããããããã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ãã«ãã§ãã¯ãå

¥ãã¦ããOKããã¯ãªãã¯ãã¦ãã ããã

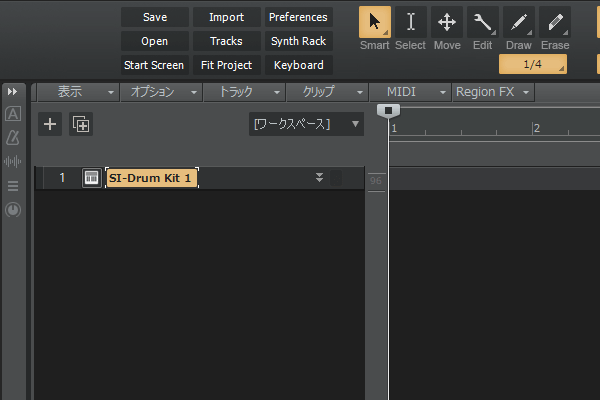

4ï¼ãã©ã é³æºä»ãã®ã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ã追å ããã¾ããã

5ï¼æ¬¡ã¯MIDIãã©ãã¯ã8ã¤æºåãã¾ãããæ¿å

¥ãã¡ãã¥ã¼ãããè¤æ°ãã©ãã¯ããé¸ã³ã¾ãããã

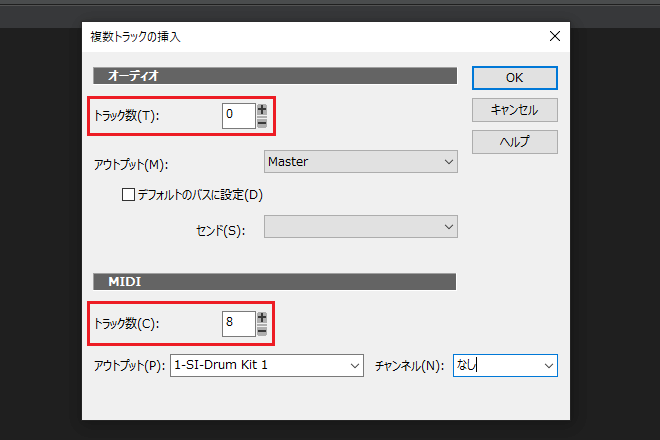

6ï¼è¿½å ãããã©ãã¯æ°ãå

¥åãã¾ããä»åã¯MIDIãã©ãã¯ã8ã¤è¿½å ãããã®ã§ããªã¼ãã£ãªãã©ãã¯æ°ã¯ã0ããMIDIãã©ãã¯æ°ã¯ã8ãã¨å

¥åãã¦ãã ããã

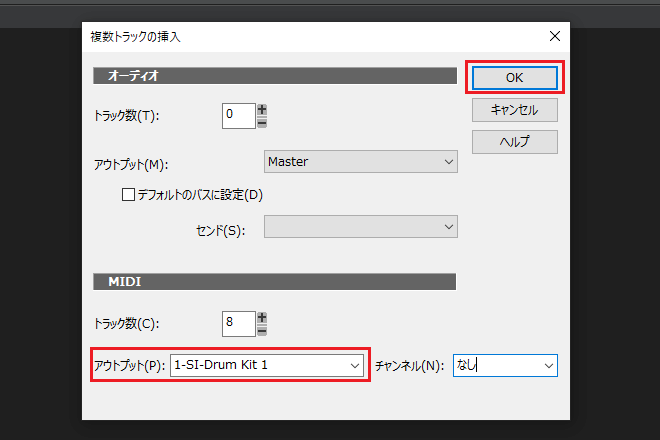

7ï¼ã¢ã¦ããããã«ãã©ã é³æºãè¨å®ããã¦ãããã¨ã確èªãããOKããã¯ãªãã¯ãã¾ãããã

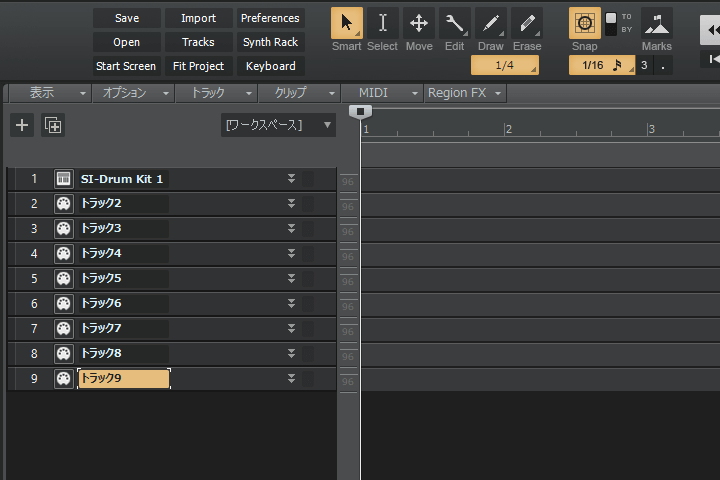

8ï¼ãã©ã é³æºãã»ãããããMIDIãã©ãã¯ã8ã¤è¿½å ããã¾ããã

9ï¼è¿½å ãããMIDIãã©ãã¯ã«ååãä»ãã¾ãããã©ãã¯åãã¯ãªãã¯ããååãå

¥åãã¦ããã¾ãããã

10ï¼åMIDIãã©ãã¯ã«ååãä»ãã¾ããã

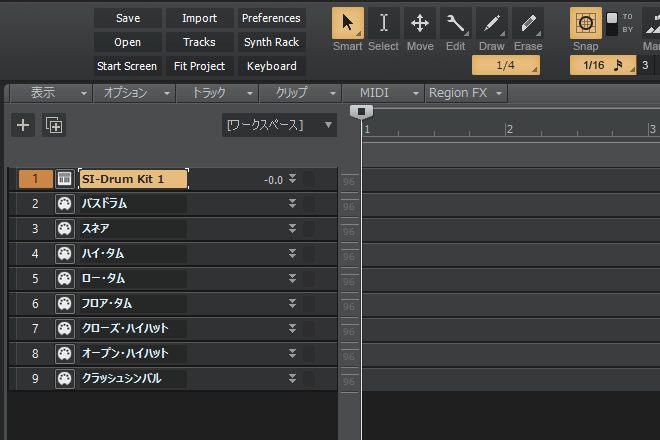

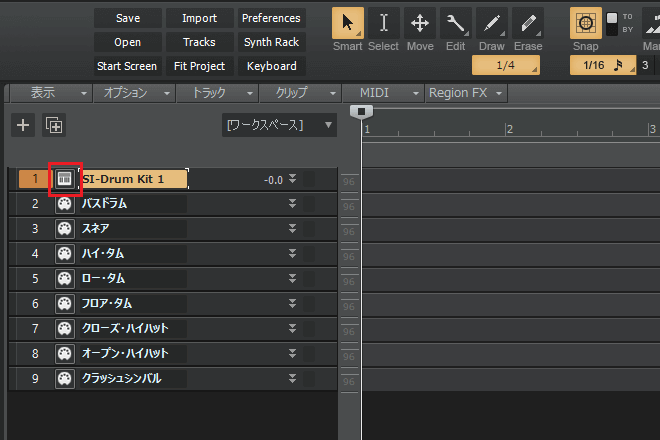

11ï¼æå¾ã«ãã©ã é³æºã®å®ä½ï¼é³ã®ä½ç½®ï¼ã調æ´ãã¾ãããã©ã é³æºä»ãã®ã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ãã¯ãªãã¯ãããã©ã é³æºã表示ããã¾ãããã

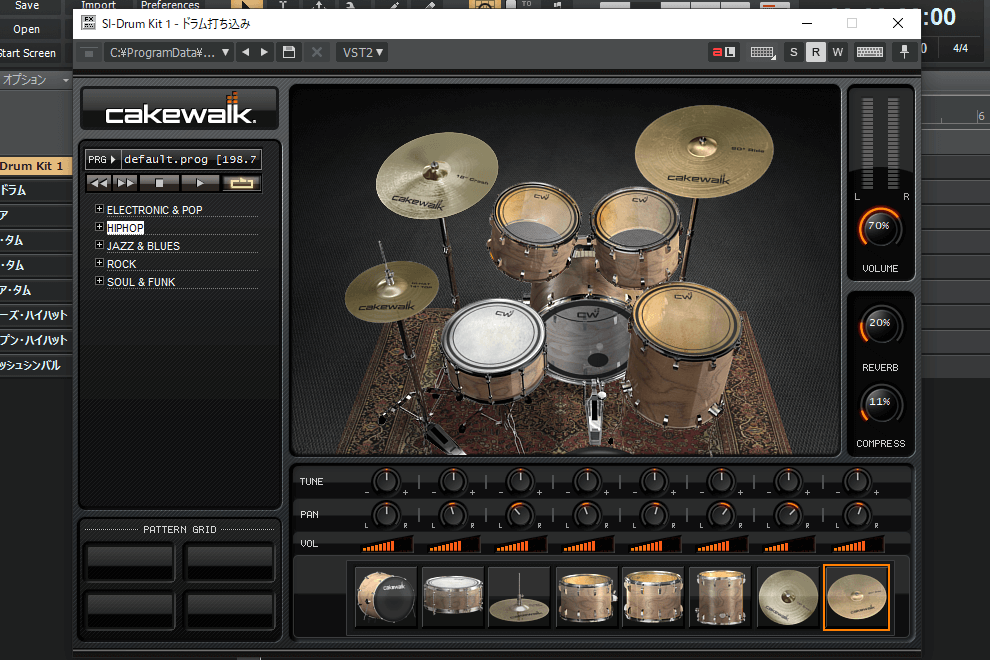

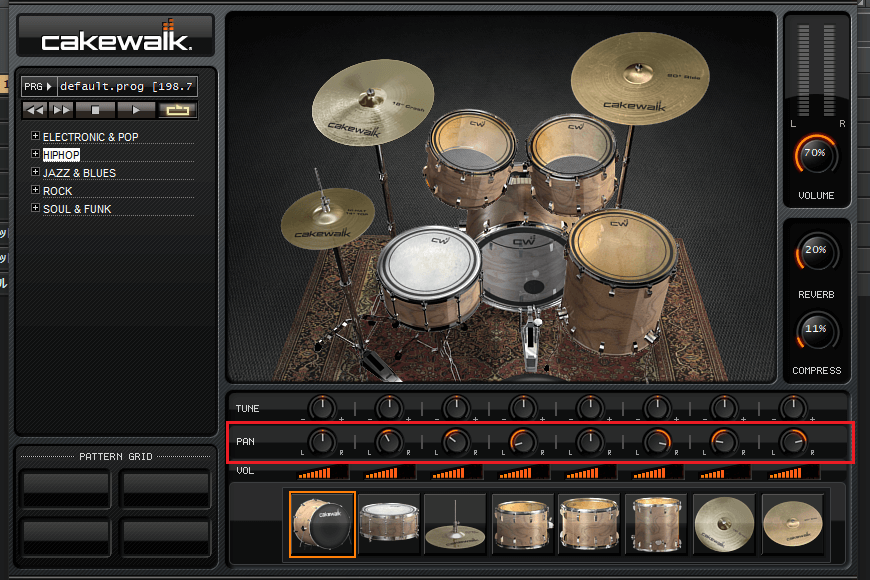

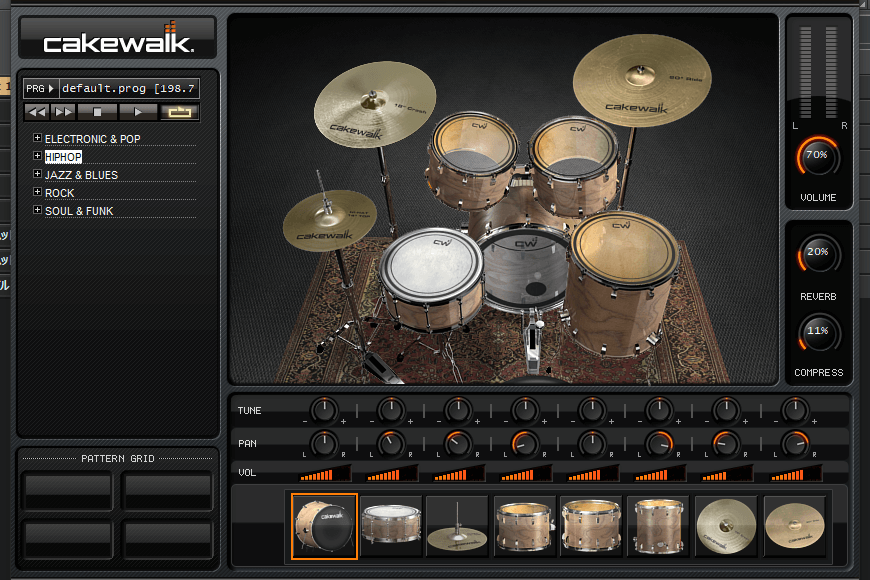

12ï¼ãã©ã é³æºãSI-Drum Kitãã表示ããã¾ããã

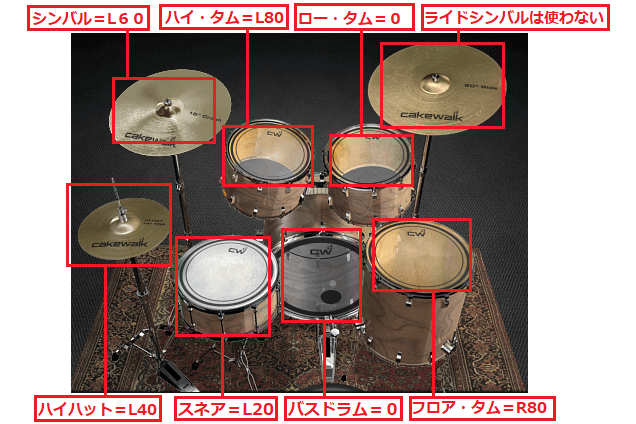

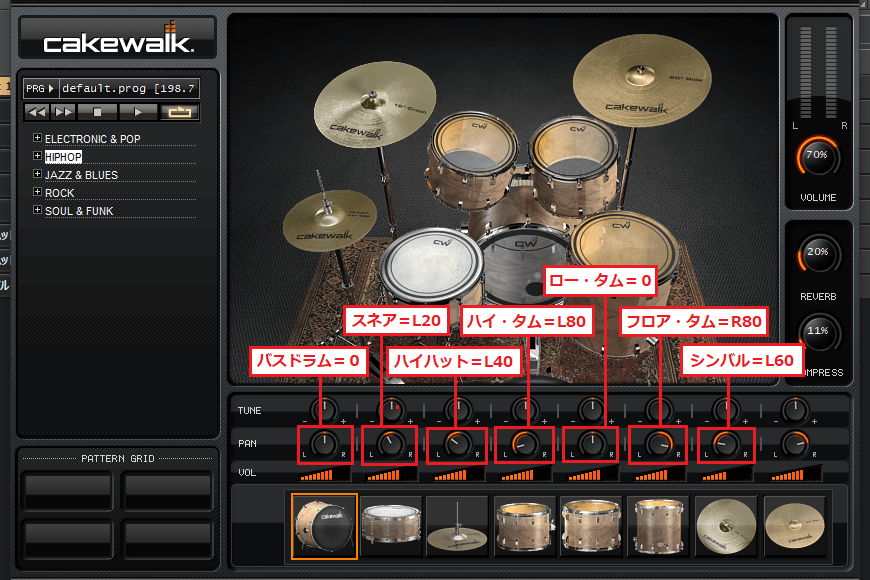

13ï¼ä»åã¯åãã©ã ãã¼ãã®å®ä½ã以ä¸ã®ããã«èª¿æ´ãã¾ãã

14ï¼ãã©ã ãã¼ãã®å®ä½ã¯ãã©ã é³æºãSI-Drum Kitãã®PANãããã§èª¿æ´ã§ãã¾ãã

15ï¼PANãããã¯å·¦ã¸åãã»ã©å®ä½ãå·¦ã¸ç§»åããå³ã¸åãã»ã©å®ä½ãå³ã¸ç§»åãã¾ãã

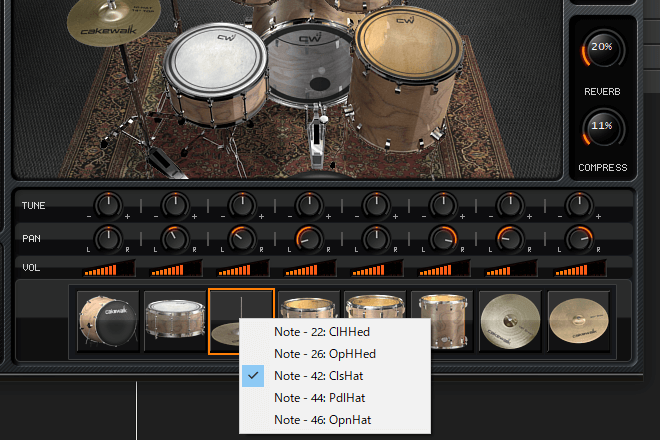

16ï¼ã¡ãªã¿ã«ããã©ã ãã¼ãã®ã¢ã¤ã³ã³ãå³ã¯ãªãã¯ããã¨ããã®ãããã§èª¿æ´ã§ãããã©ã ãã¼ãã確èªãããã¨ãã§ãã¾ãã

17ï¼ãã¨ãã°ããã¤ãããã®PANããããªãã°ããªã¼ãã³ã»ãã¤ããããã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®å®ä½ã調æ´ã§ãã¾ãã

18ï¼ããã§ã¯ãåãã©ã ãã¼ãã®å®ä½ã以ä¸ã®ããã«èª¿æ´ãã¦ã¿ã¾ãããã

19ï¼ããã§ãã©ã é³æºã¨MIDIãã©ãã¯ã®æºåãæ´ãã¾ããã

ãã©ã ãã¼ãã®æã¡è¾¼ã¿

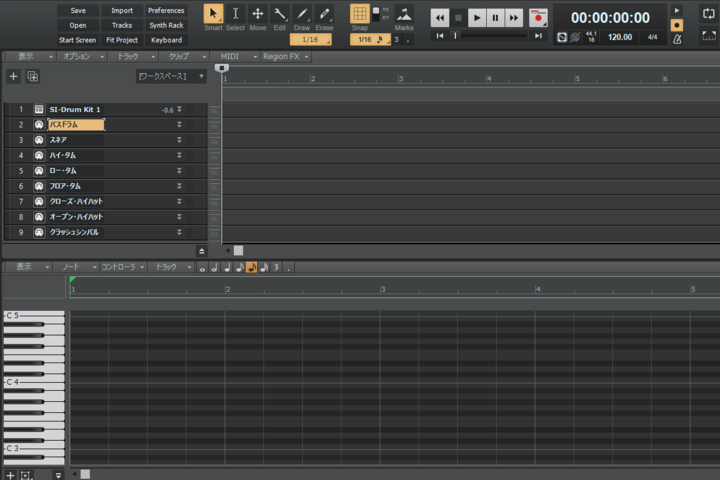

ããã§ã¯ãæºåãããã©ãã¯ã«ãã©ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

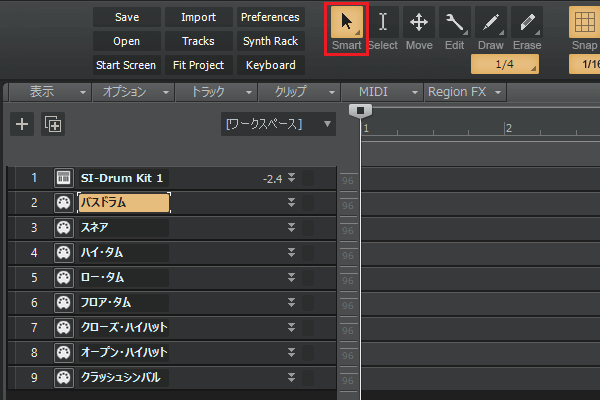

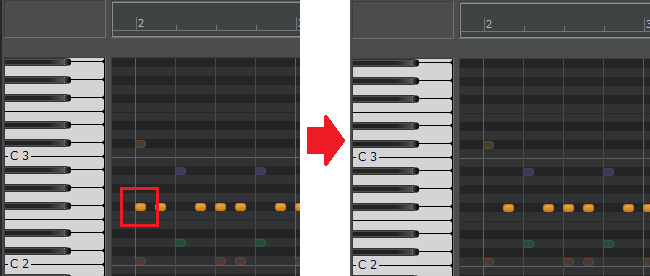

1ï¼ãã©ã ãã¼ãã®æã¡è¾¼ã¿ã§ä½¿ç¨ãããã¼ã«ãé¸æãã¾ããç¢å°ã¢ã¤ã³ã³ãã¯ãªãã¯ãã¦ãã¹ãã¼ããã¼ã«ã«åãæ¿ãã¦ãã ããã

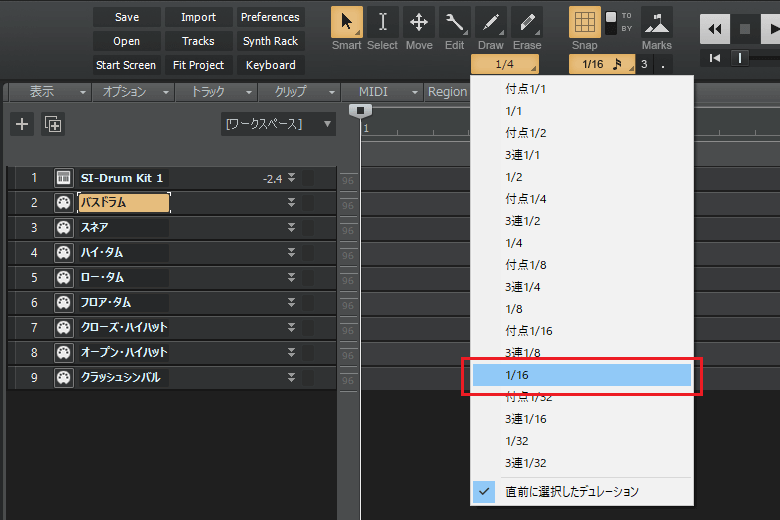

2ï¼æã¡è¾¼ãMIDIãã¼ãï¼é³ç¬¦ï¼ã®é·ããé¸æãã¾ããä»åã¯16åé³ç¬¦ã§æã¡è¾¼ã¿ããã®ã§ãã1/16ããé¸ã³ã¾ãããã

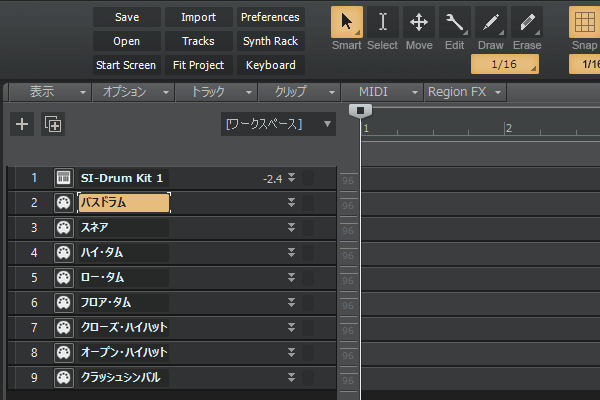

3ï¼ããã§16åé³ç¬¦ã§MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ããããã«ãªãã¾ããã

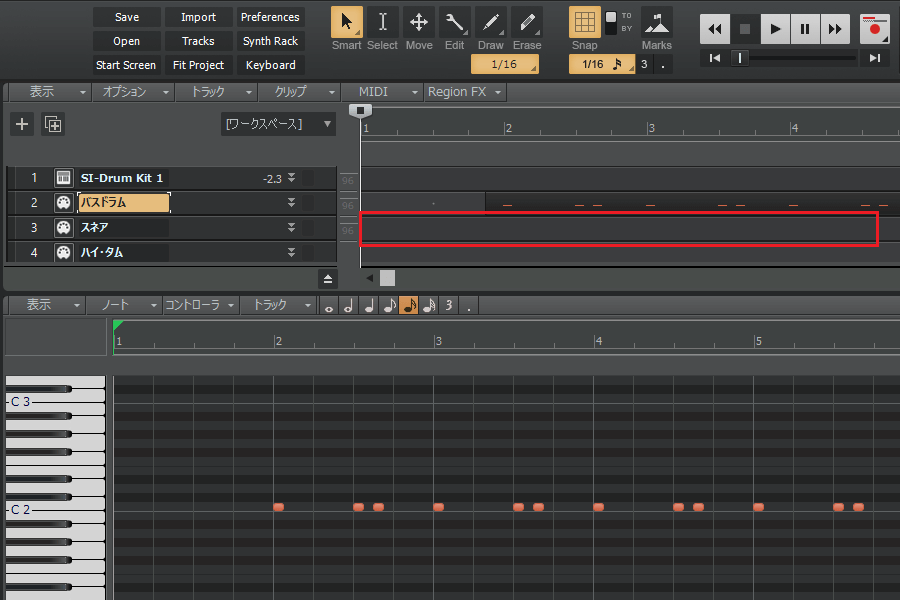

4ï¼ãã¹ãã©ã ããæã¡è¾¼ã¿ãå§ãã¾ãããã¹ãã©ã ã®ã¯ãªãã表示é¨ãããã«ã¯ãªãã¯ãããã¹ãã©ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ãããã

5ï¼ãã¹ãã©ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

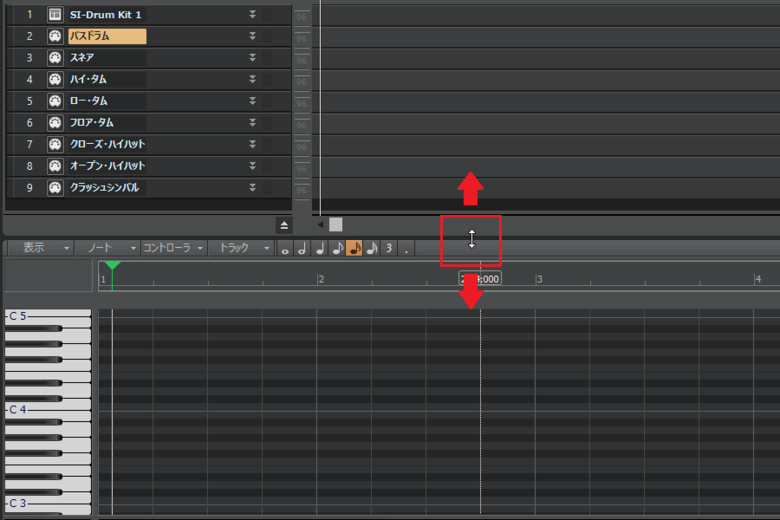

6ï¼ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã®è¡¨ç¤ºç¯å²ã¯ãã©ãã¯ãã¥ã¼ã¨ã®å¢ç®ã§èª¿æ´ã§ãã¾ããåèªã§ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã®åºãã調æ´ãã¦ããæã¡è¾¼ã¿ãå§ãã¦ãã ããã

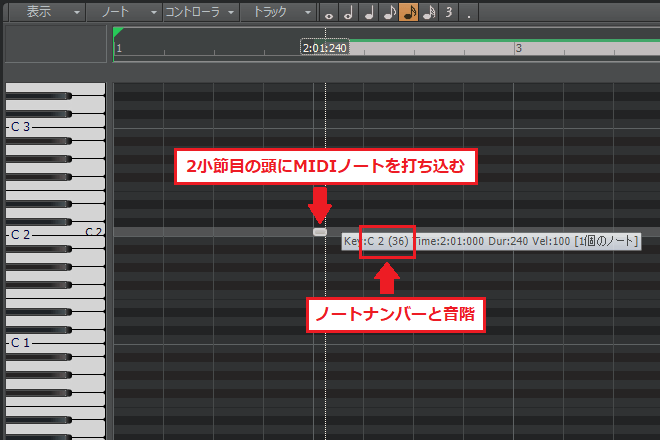

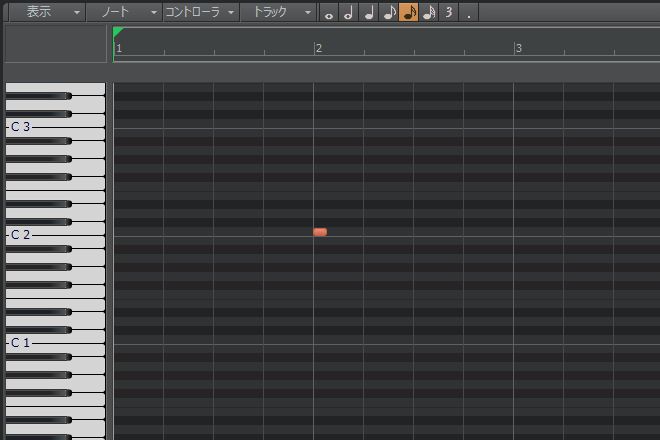

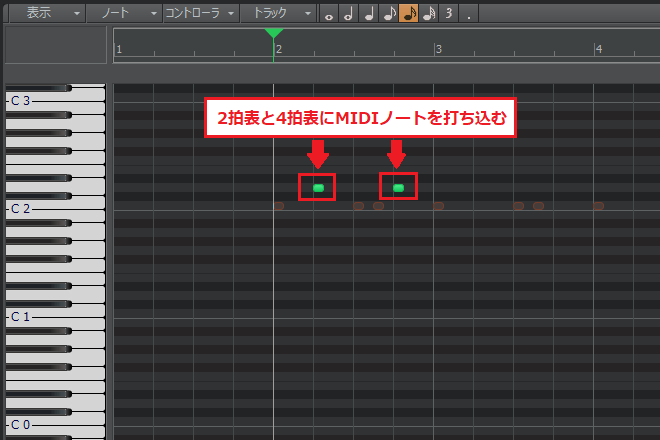

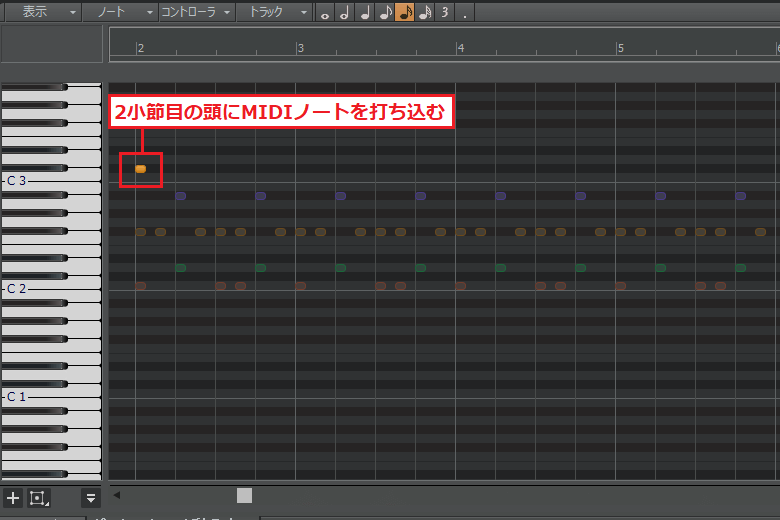

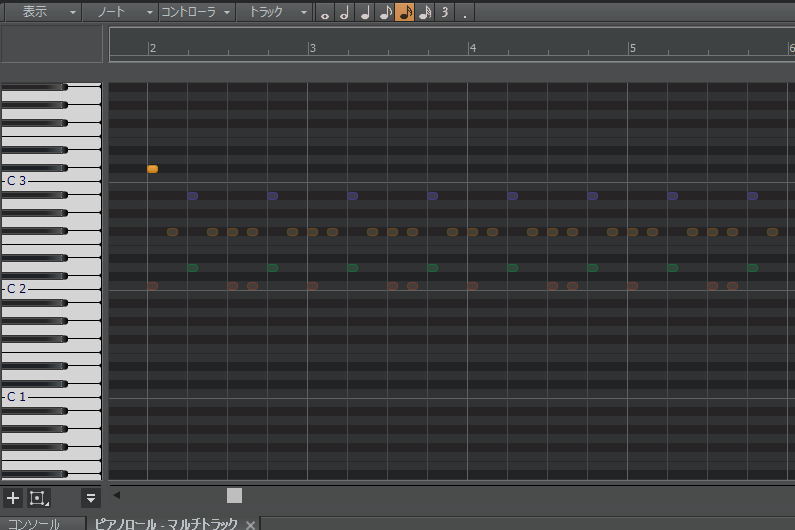

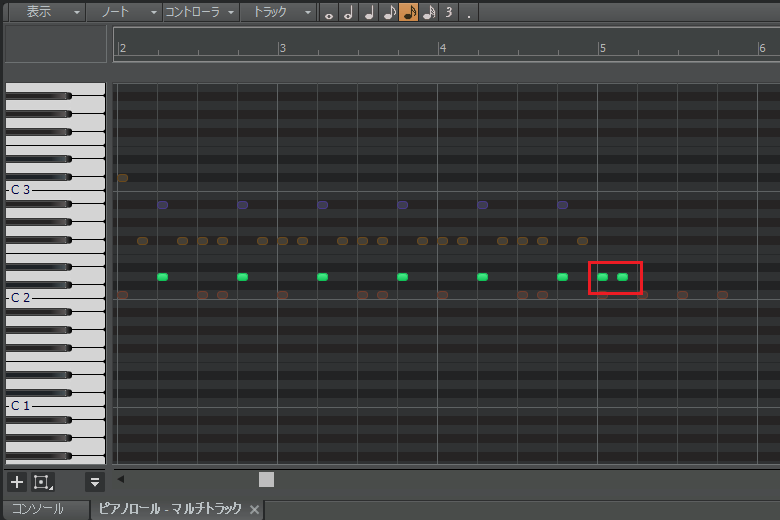

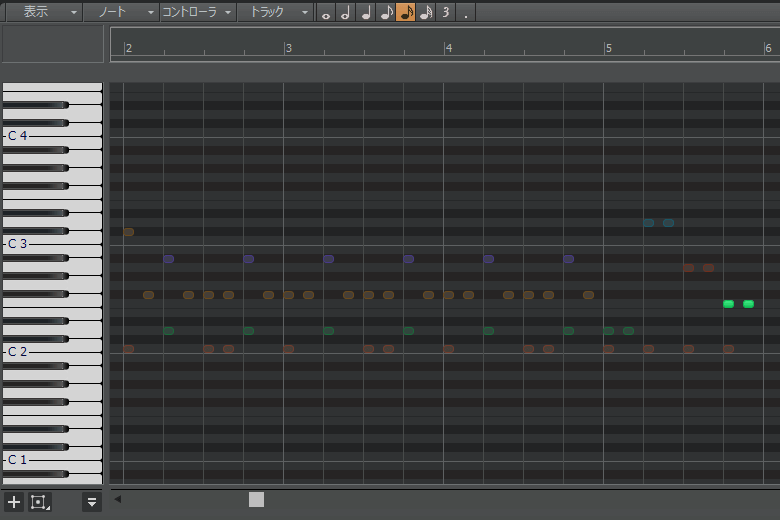

7ï¼ãã¹ãã©ã ã®ãã¼ããã³ãã¼ã¯ã36çªããªã®ã§ããC2ãã®ä½ç½®ã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãã

8ï¼2å°ç¯ç®ã®é ã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¾ãã¾ããã

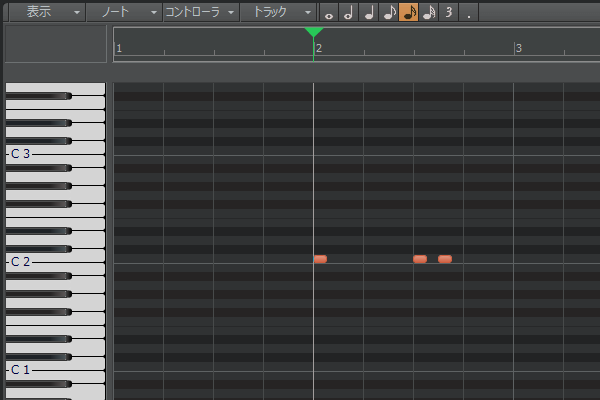

9ï¼ç¶ãã¦ã3æç®ã«ãMIDIãã¼ããæã¡è¾¼ãã§ã1å°ç¯åã®ãã¹ãã©ã ãå®æããã¾ãã

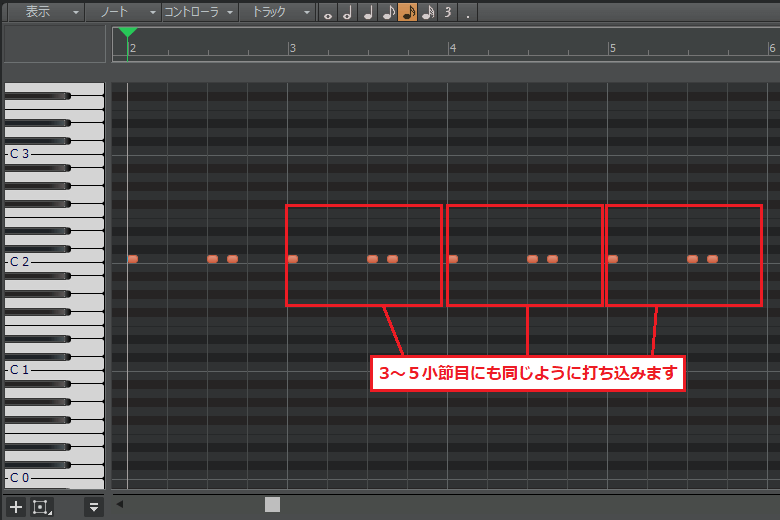

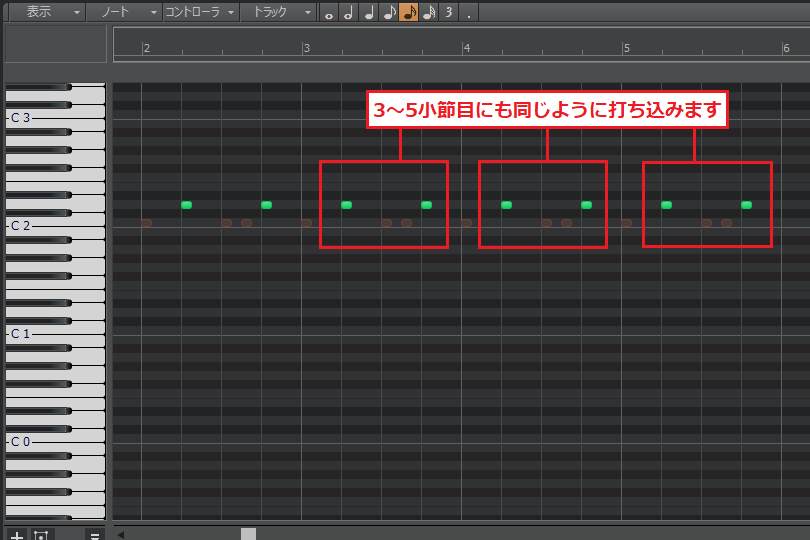

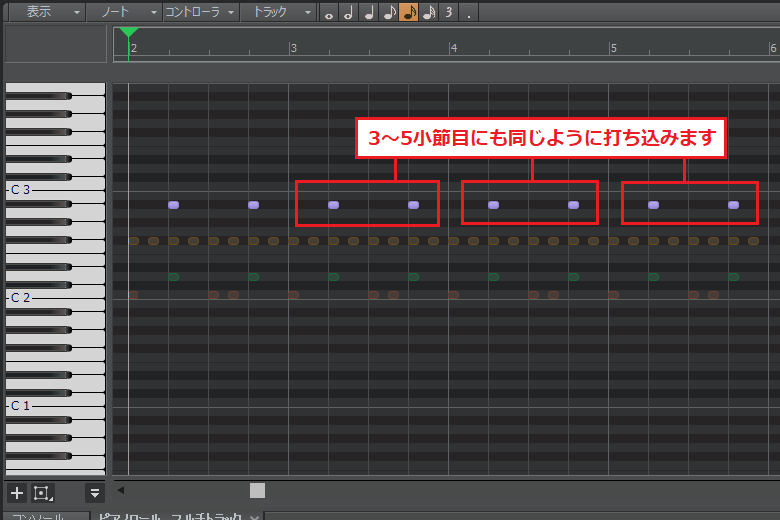

10ï¼1å°ç¯åã®ãã¹ãã©ã ãå®æãããã3ï½5å°ç¯ç®ã«ãåããã®ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

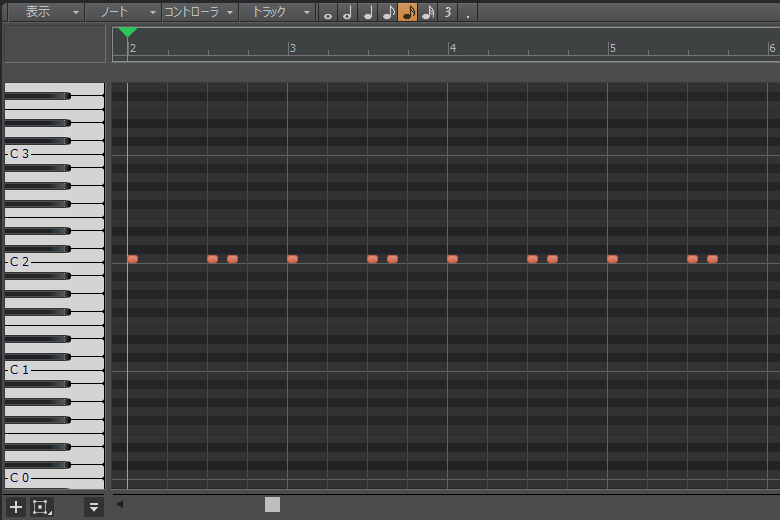

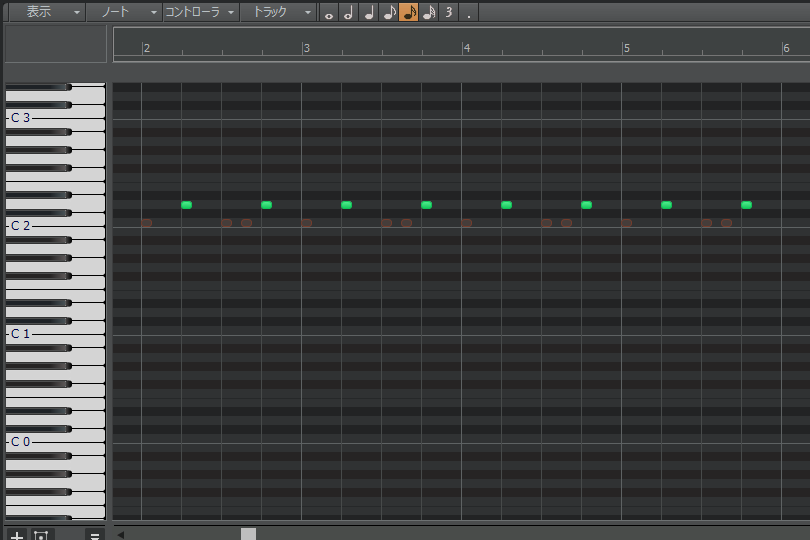

11ï¼ããã§4å°ç¯åã®ãã¹ãã©ã ãå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

ãã¹ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ã¾ãããã

æã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ãï¼ãã¹ãã©ã å®æï¼

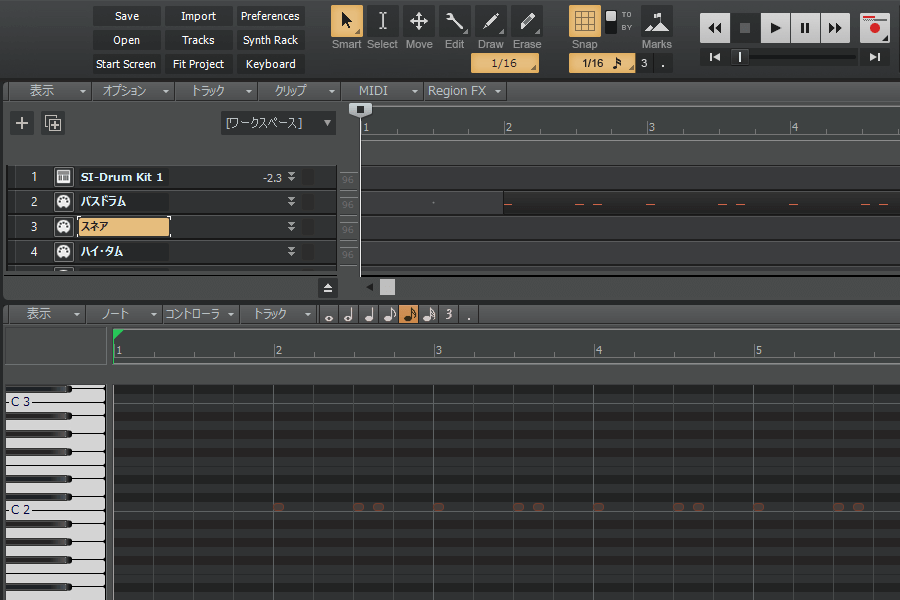

12ï¼æ¬¡ã¯ã¹ãã¢ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¹ãã¢ã®ã¯ãªãã表示é¨ãããã«ã¯ãªãã¯ããã¹ãã¢ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ãããã

13ï¼ã¹ãã¢ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

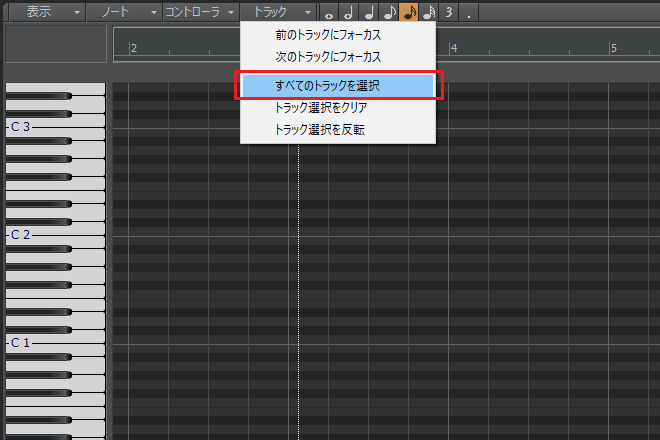

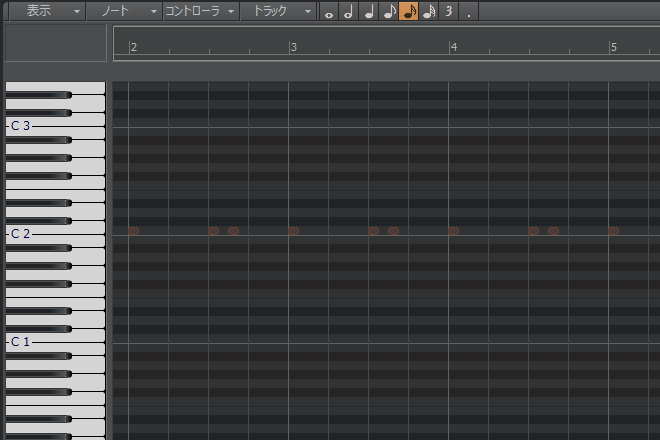

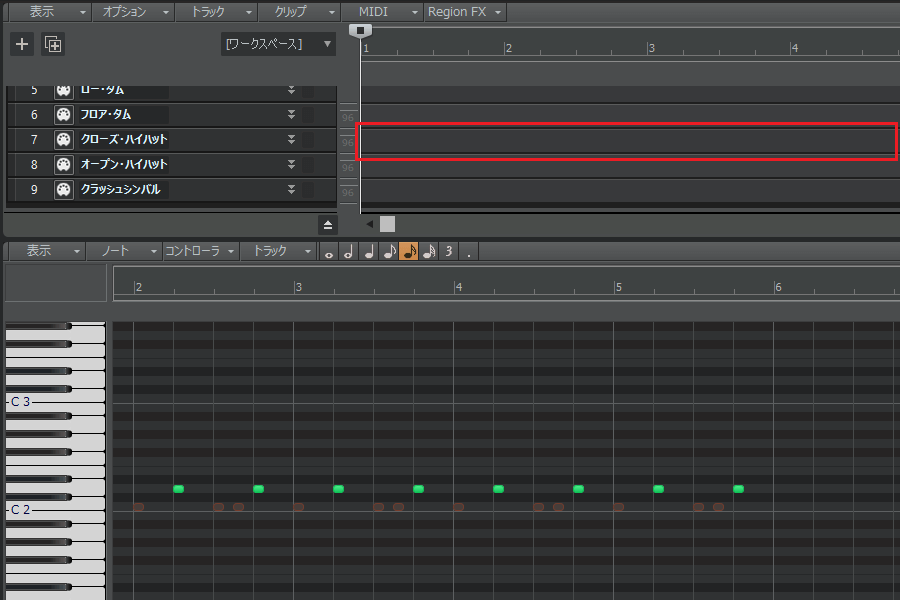

âç¾ãã©ãã¯ã«å¥ãã©ãã¯ã®MIDIãã¼ãã表示ããã

ç¾ãã©ãã¯ã«å¥ãã©ãã¯ã§æã¡è¾¼ãã MIDIãã¼ãã表示ããããã¨ãã§ãã¾ãããã®æ©è½ã使ç¨ããã¨ãå¥ãã©ãã¯ã®MIDIãã¼ãã確èªããªãããã©ã ãæã¡è¾¼ãã¾ãã

1ï¼ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã®ããã©ãã¯ãã¡ãã¥ã¼ããããã¹ã¦ã®ãã©ãã¯ãé¸æããé¸ã³ã¾ãã

2ï¼ã¹ãã¢ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«å¥ãã©ãã¯ã®MIDIãã¼ãã表示ããã¾ããã

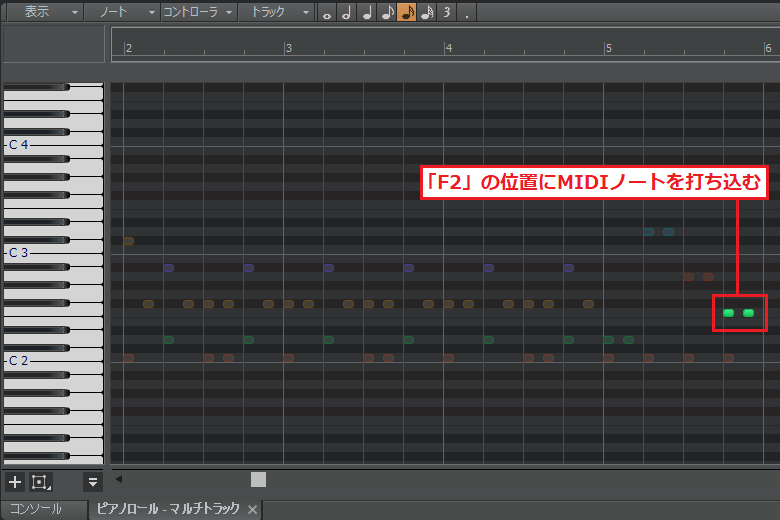

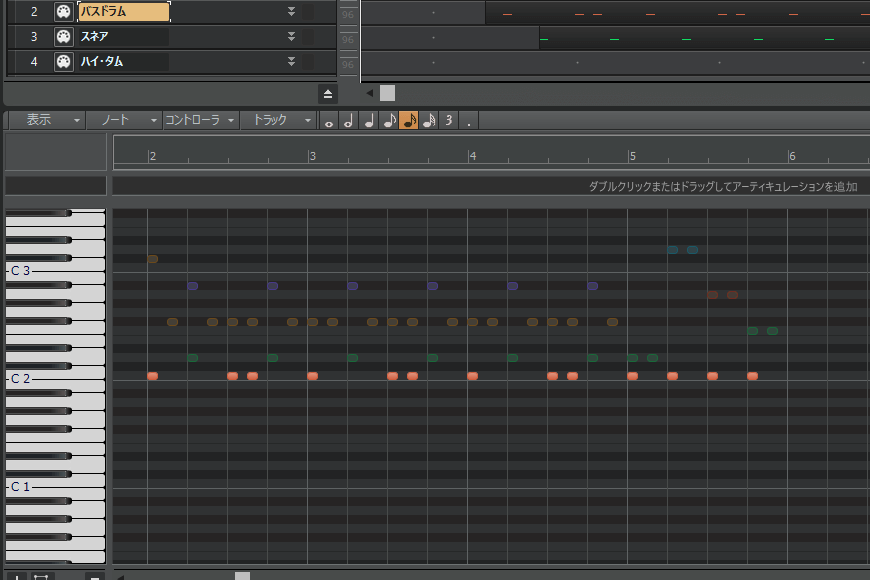

14ï¼ã¹ãã¢ã®ãã¼ããã³ãã¼ã¯ã38çªããªã®ã§ããD2ãã®ä½ç½®ã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãã

15ï¼1å°ç¯åã®ã¹ãã¢ãå®æãããã3ï½5å°ç¯ç®ã«ãåããã®ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

16ï¼ããã§4å°ç¯åã®ã¹ãã¢ãå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

ã¹ãã¢ã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããã

æã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ãï¼ã¹ãã¢å®æï¼

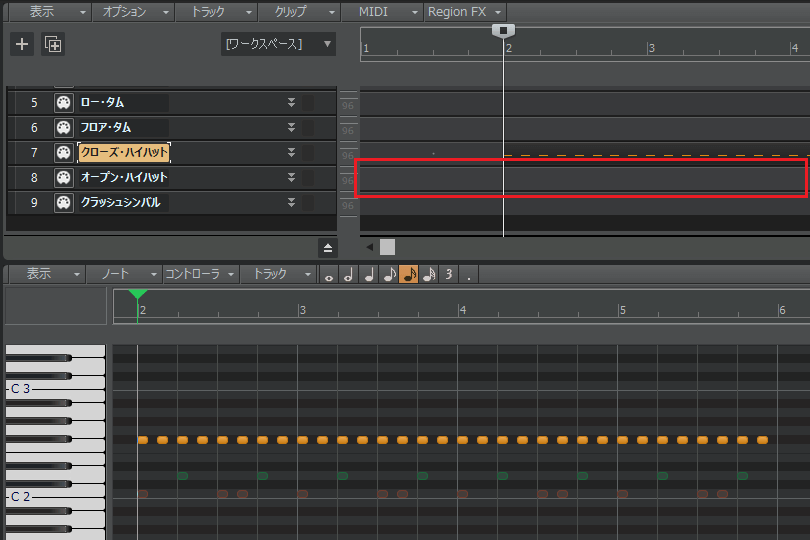

17ï¼æ¬¡ã¯ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ããããæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ã¯ãªãã表示é¨ãããã«ã¯ãªãã¯ããã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ãããã

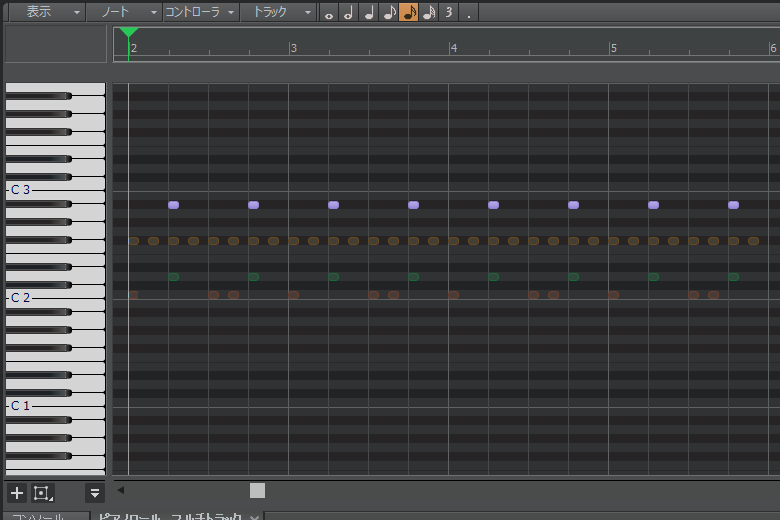

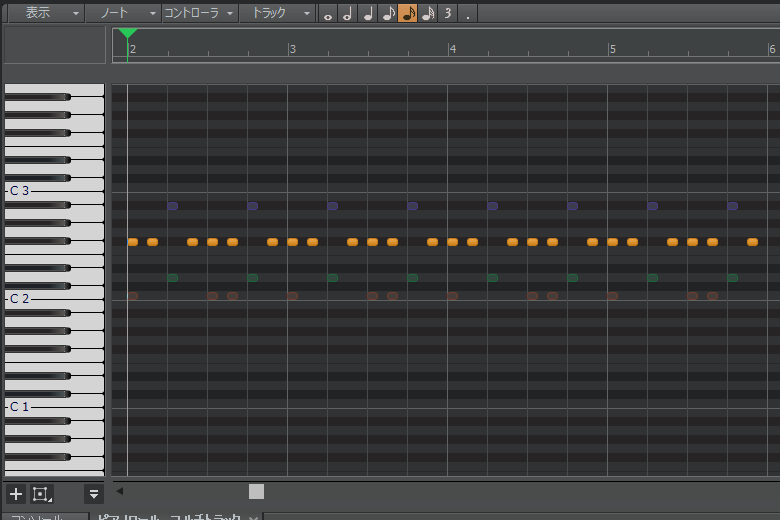

18ï¼ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

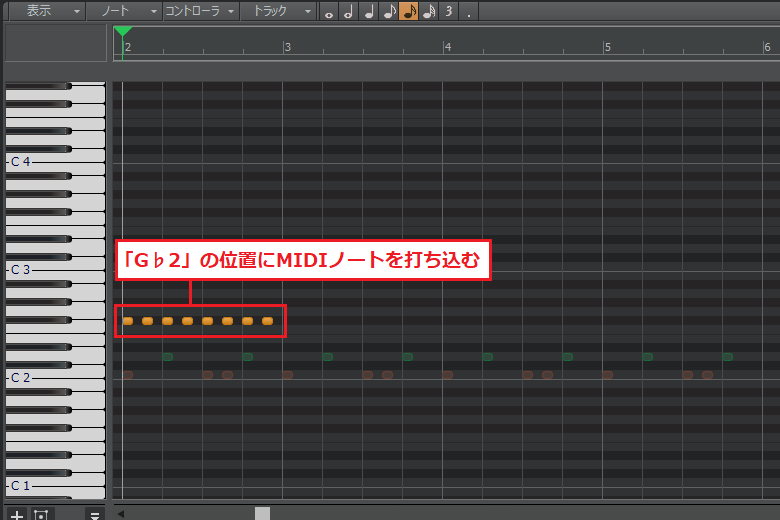

19ï¼ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ãã¼ããã³ãã¼ã¯ã42çªããªã®ã§ããGâ2ãã®ä½ç½®ã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãã

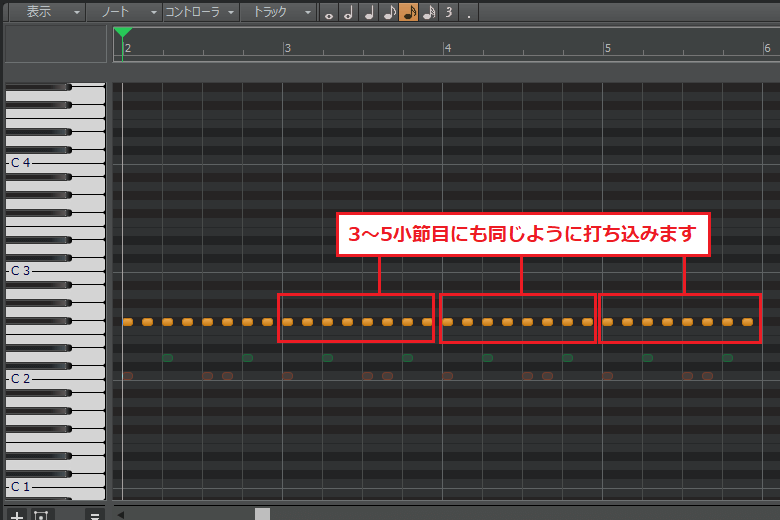

20ï¼1å°ç¯åã®ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ããããå®æãããã3ï½5å°ç¯ç®ã«ãåããã®ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

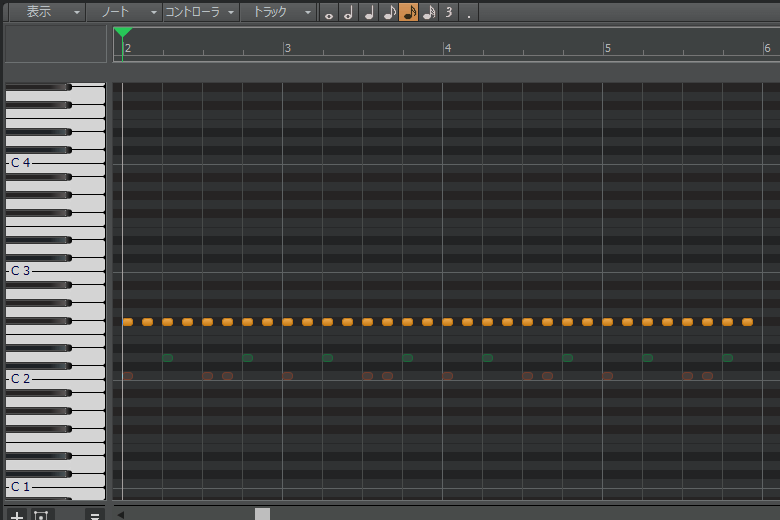

21ï¼ããã§4å°ç¯åã®ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ããããå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããã

æã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ãï¼ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããå®æï¼

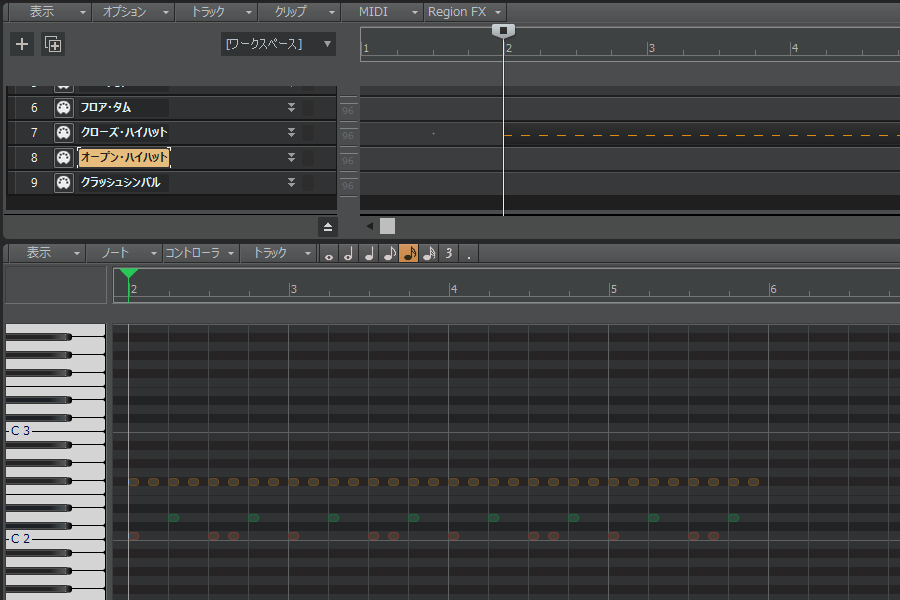

22ï¼æ¬¡ã¯ãªã¼ãã³ã»ãã¤ããããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®ã¯ãªãã表示é¨ãããã«ã¯ãªãã¯ãããªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ãããã

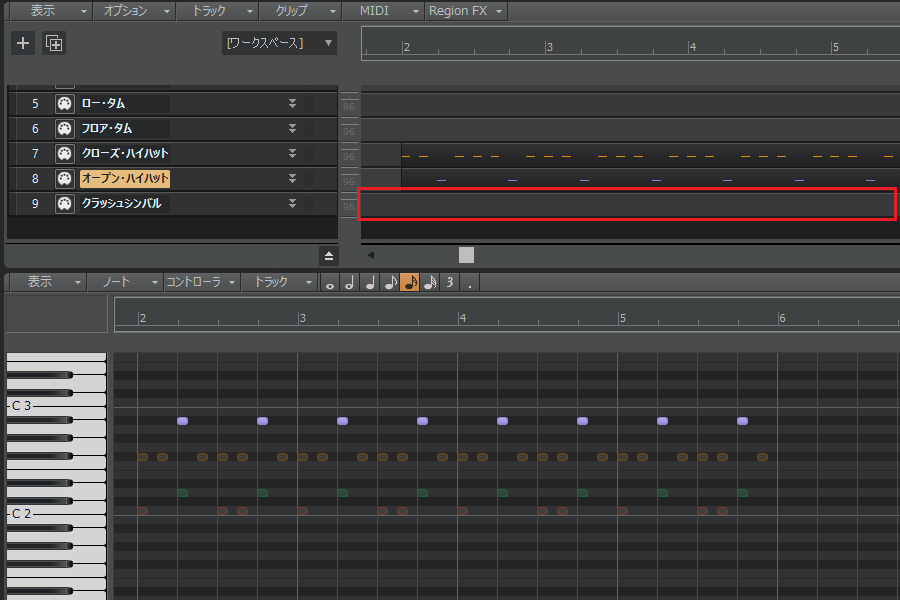

23ï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

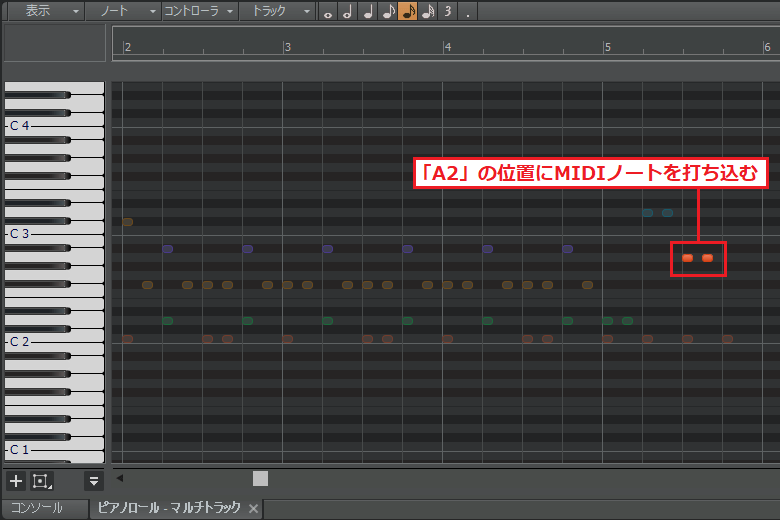

24ï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®ãã¼ããã³ãã¼ã¯ã46çªããªã®ã§ããBâ2ãã®ä½ç½®ã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãã

25ï¼1å°ç¯åã®ãªã¼ãã³ã»ãã¤ããããå®æãããã3ï½5å°ç¯ç®ã«ãåããã®ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

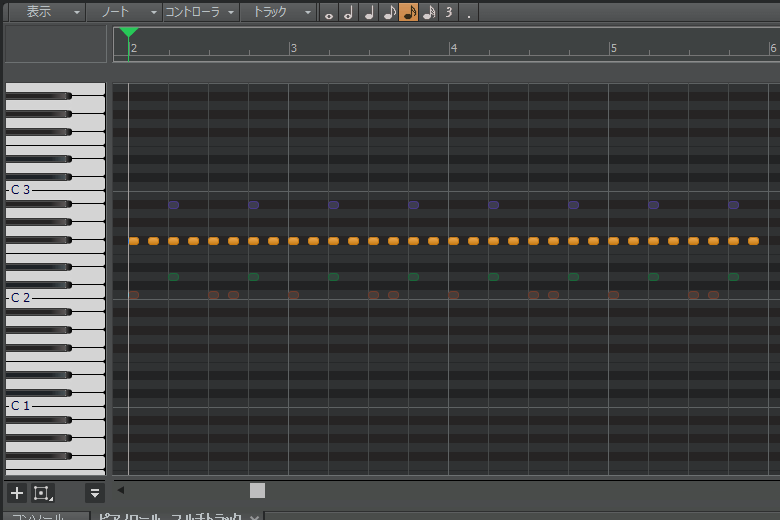

26ï¼ããã§4å°ç¯åã®ãªã¼ãã³ã»ãã¤ããããå®æãã¾ããã

27ï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ããããå®æããããã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®MIDIãã¼ããã¯ãªãã¯ããã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ãã¼ãã«ããä¸åº¦åãæ¿ãã¾ãããã

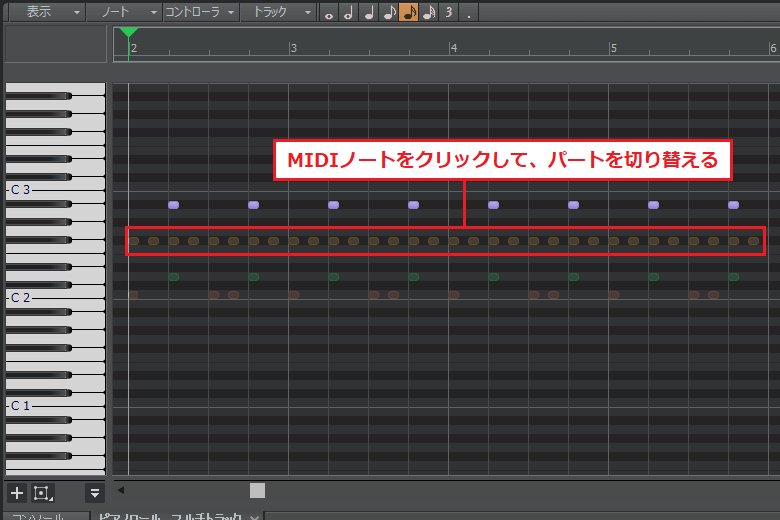

28ï¼ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

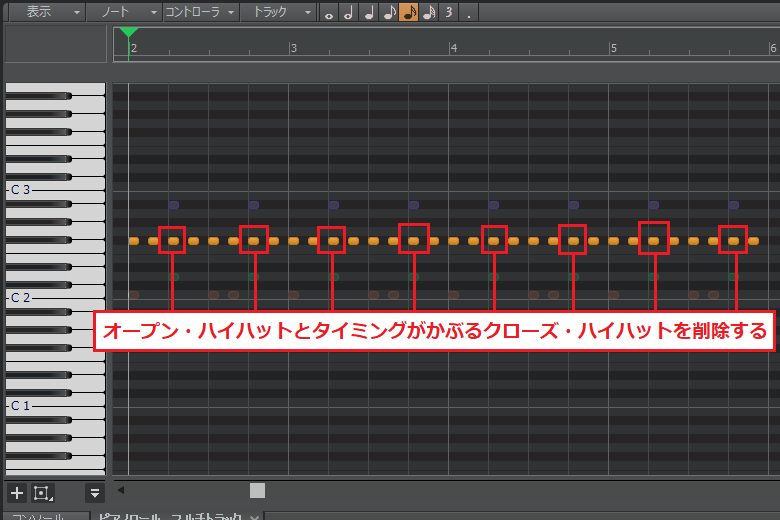

29ï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã¨ã¿ã¤ãã³ã°ãéãªãã¯ãã¼ãºã»ãã¤ããããåé¤ãã¾ããä¸è¦ãªMIDIãã¼ããå³ã¯ãªãã¯ãã1ã¤ãã¤åé¤ãã¦ããã¾ãããã

30ï¼ããã§ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã¨ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ããããå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããã

æã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ãï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããå®æï¼

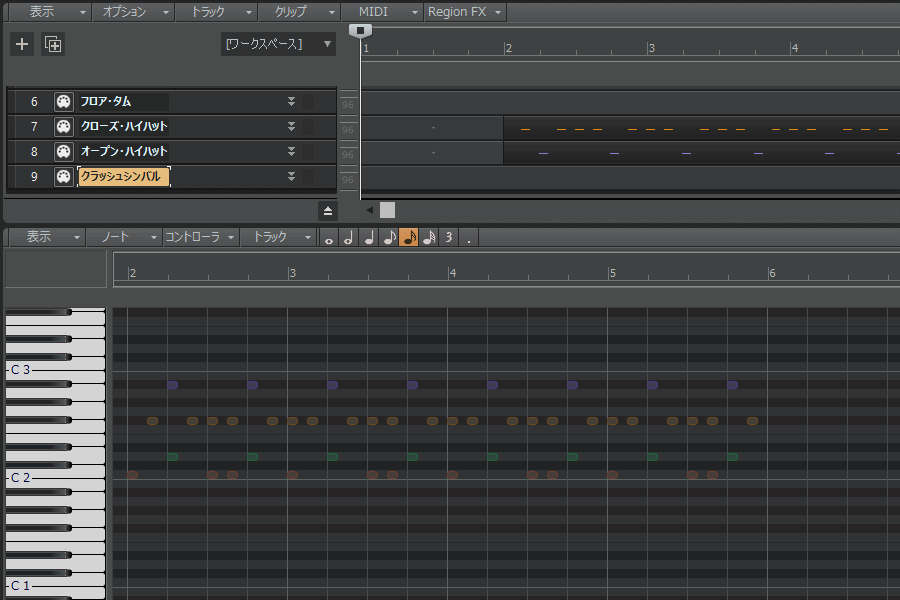

31ï¼æ¬¡ã¯ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ã¯ãªãã表示é¨ãããã«ã¯ãªãã¯ããã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ãããã

32ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã表示ããã¾ããã

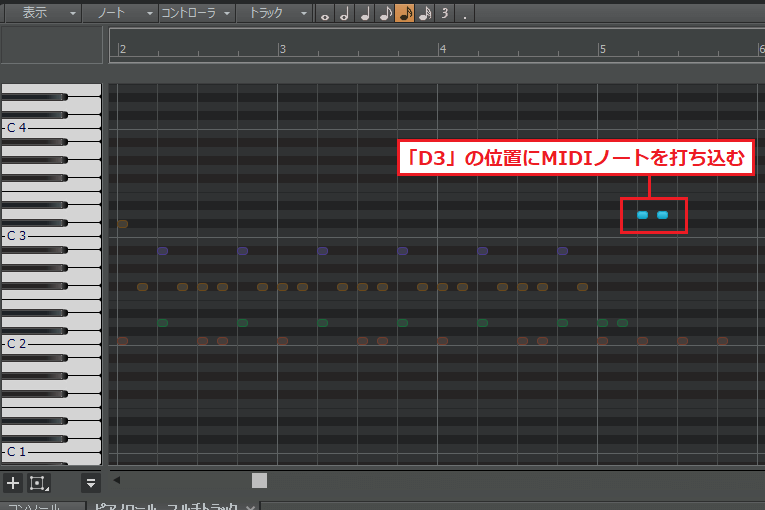

33ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ãã¼ããã³ãã¼ã¯ã49çªããªã®ã§ããDâ3ãã®ä½ç½®ã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãã

34ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ãæã¡è¾¼ãã ããã¿ã¤ãã³ã°ãéãªãã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã¯åé¤ãã¦ããã¾ãããã

35ï¼ããã§ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ãå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããã

æã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ãï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«å®æï¼

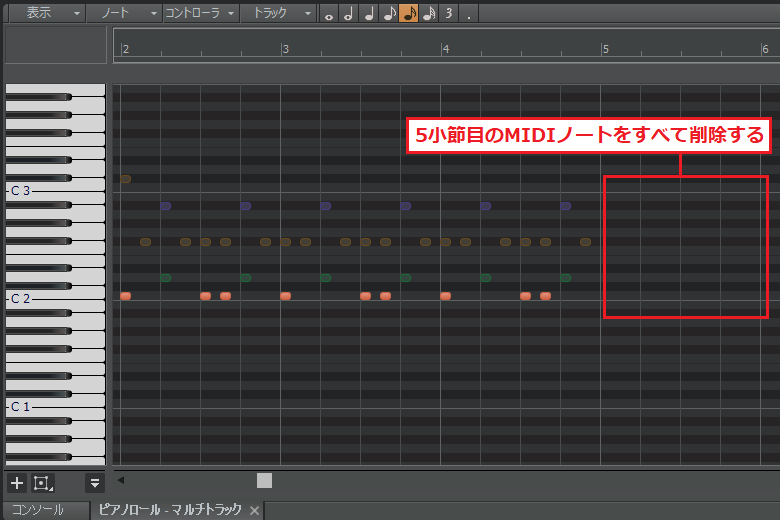

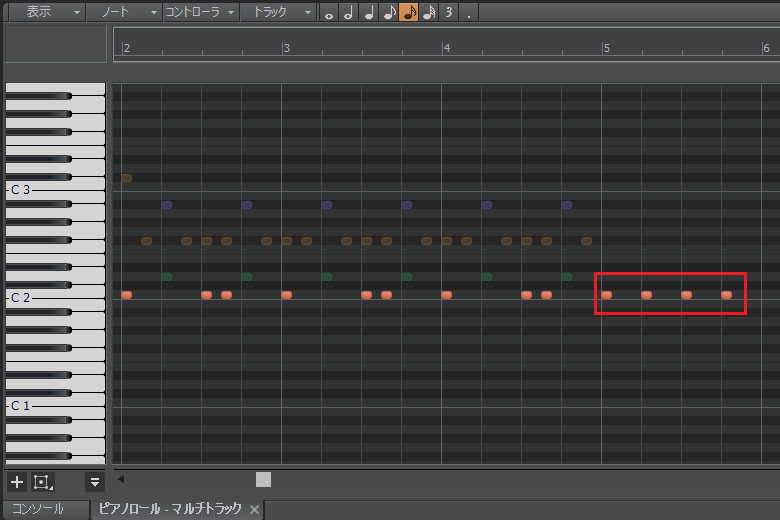

36ï¼æå¾ã«ã¹ãã¢ãã¿ã ã使ç¨ãã¦ããã©ã ãã¿ã¼ã³ã«å¤åãå ãã¦ã¿ã¾ããããä»åã¯5å°ç¯ç®ã«æã¡è¾¼ãã ãã¼ããåé¤ãããã®é¨åã«ãã£ã«ã¤ã³ãå

¥ãã¦ã¿ã¾ãã

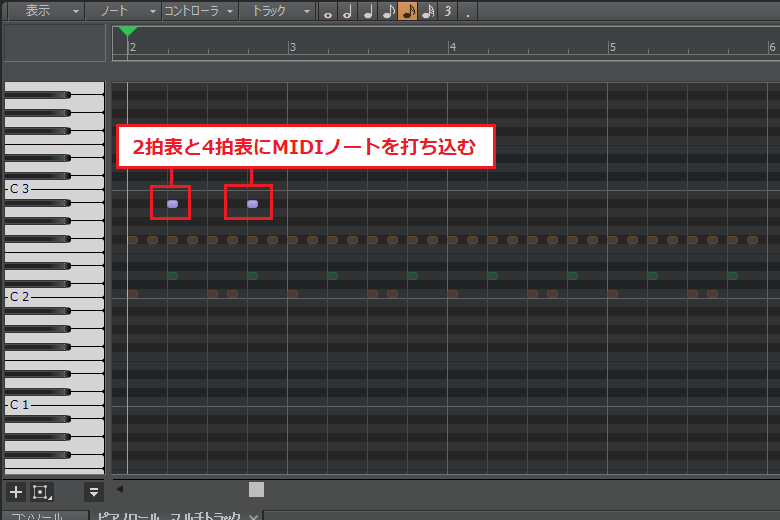

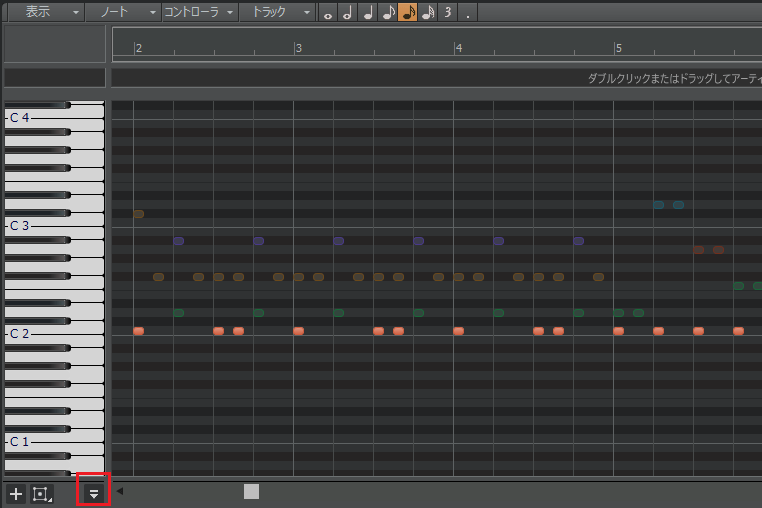

37ï¼åé¤ããå°ç¯ã«ãã¹ãã©ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã¹ãã©ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«åãæ¿ãã以ä¸ã®ããã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

38ï¼ã¹ãã¢ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããã¹ãã¢ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«åãæ¿ãã以ä¸ã®ããã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ãã§ãã ããã

39ï¼ãã¤ã»ã¿ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã¤ã»ã¿ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«åãæ¿ãã以ä¸ã®ããã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

40ï¼ãã¼ã»ã¿ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã¼ã»ã¿ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«åãæ¿ãã以ä¸ã®ããã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ãã§ãã ããã

41ï¼ããã¢ã»ã¿ã ãæã¡è¾¼ã¿ã¾ããããã¢ã»ã¿ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«åãæ¿ãã以ä¸ã®ããã«MIDIãã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã¾ãããã

42ï¼ããã§ãã£ã«ã¤ã³ãå«ããã©ã ãã¼ããå®æãã¾ããã

âæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

ãã£ã«ã¤ã³ã®æã¡è¾¼ã¿ãçµãã£ãããæã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããã

æã¡è¾¼ãã ãã©ã ãã¼ãï¼ãã£ã«ã¤ã³å®æï¼

ããã·ãã£ã調æ´ãã

æå¾ã«åãã©ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¦ãé³è²ã«å¼·å¼±ãã¤ãã¾ãããã

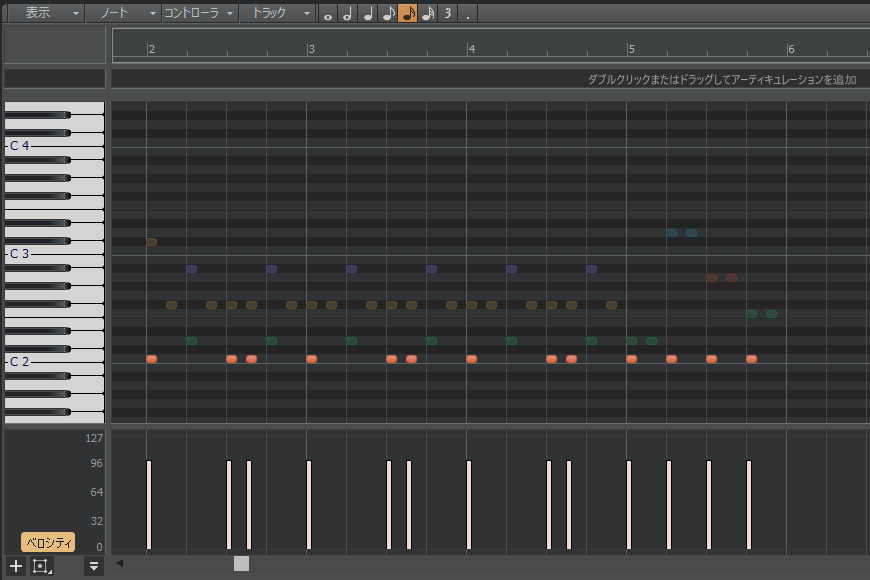

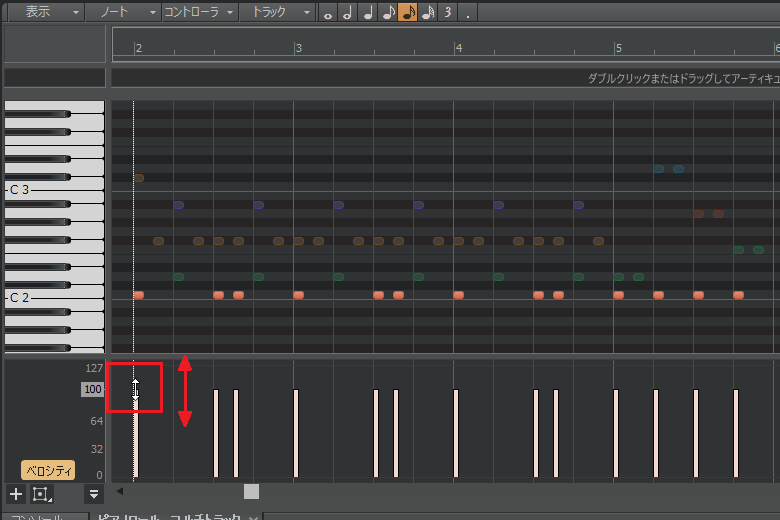

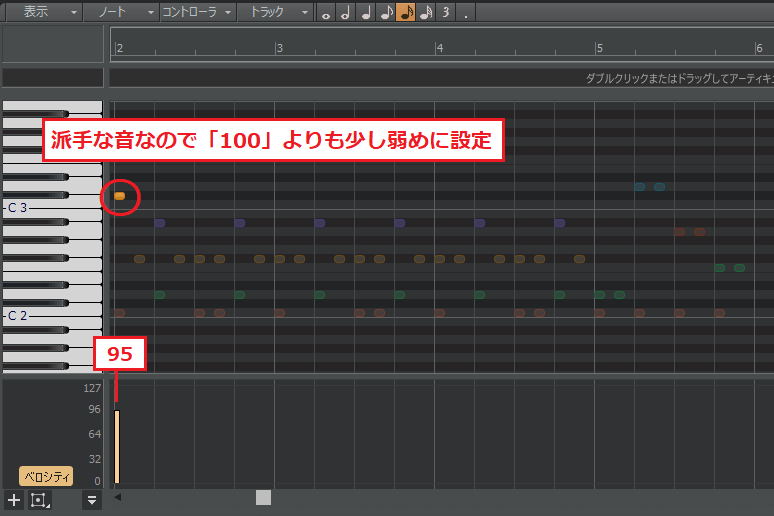

1ï¼ã¾ãã¯ãã¹ãã©ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ããããããã¹ãã©ã ã®ãã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã«åãæ¿ãã¾ãã

2ï¼ããã·ãã£ã®è¨å®ç»é¢ã表示ããã¾ãããã¢ããã¼ã«ãã¥ã¼ã®ä¸ã«ãããâ½ããã¿ã³ãã¯ãªãã¯ãã¾ãããã

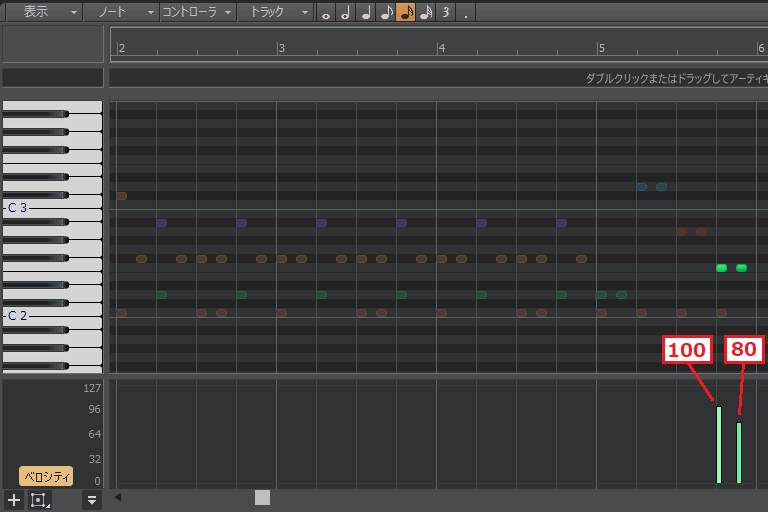

3ï¼ããã·ãã£ã®è¨å®ç»é¢ã表示ããã¾ããã

4ï¼ãã¹ãã©ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ããããã·ãã£ã®èª¿æ´ã¯ãã¼ã®ä¸é¨ãå·¦ã¯ãªãã¯ããä¸ä¸ã«ãã©ãã°ãããªããè¡ãã¾ãã

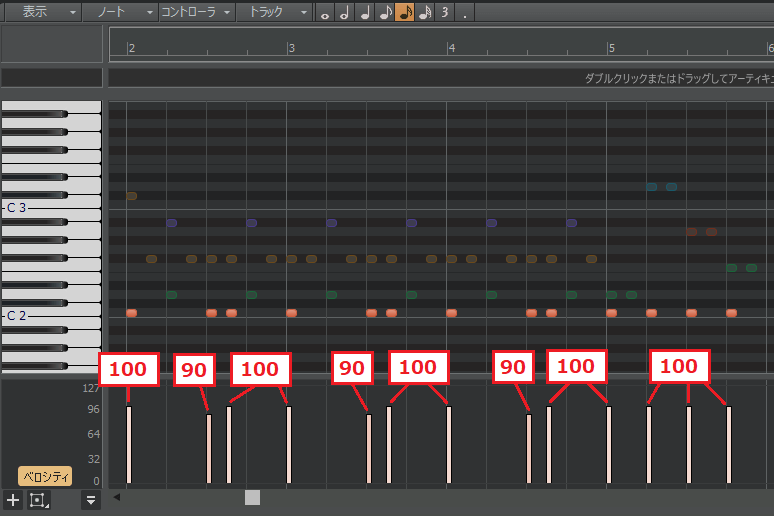

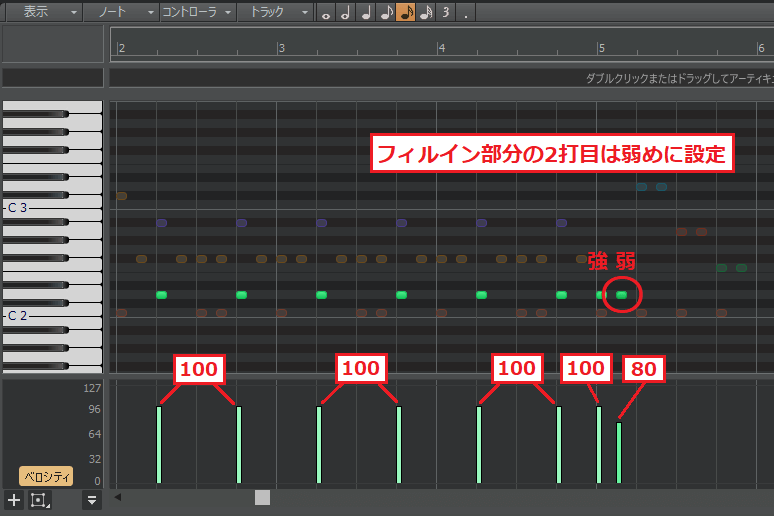

5ï¼åãã¹ãã©ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã以ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

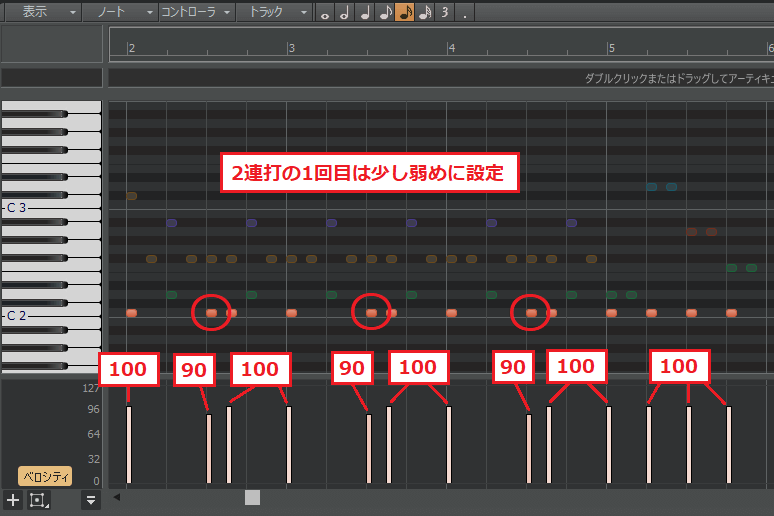

6ï¼ä»åã¯ããã·ãã£å¤ã100ããåºæºã«è¨å®ã2é£æããé¨åã§ã¯ã1åç®ãå°ãå¼±ããããã«ããã·ãã£å¤ã90ãã«è¨å®ãã¾ããã

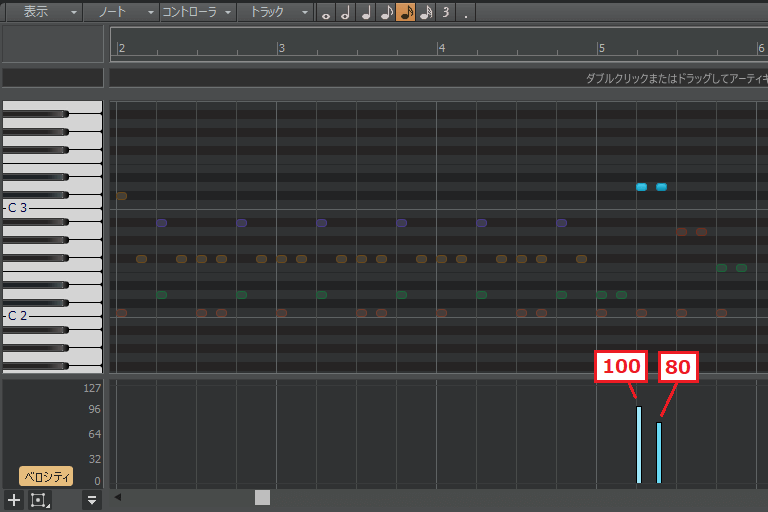

7ï¼ã¹ãã¢ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ãã以ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

8ï¼ã¹ãã¢ã®ããã·ãã£å¤ãã100ããåºæºã«è¨å®ãã¾ãããæå¾ã®ãã£ã«ã¤ã³é¨åã ããå¼·å¼±ãã¤ããããã«ããã·ãã£å¤ãã80ãã«è¨å®ã

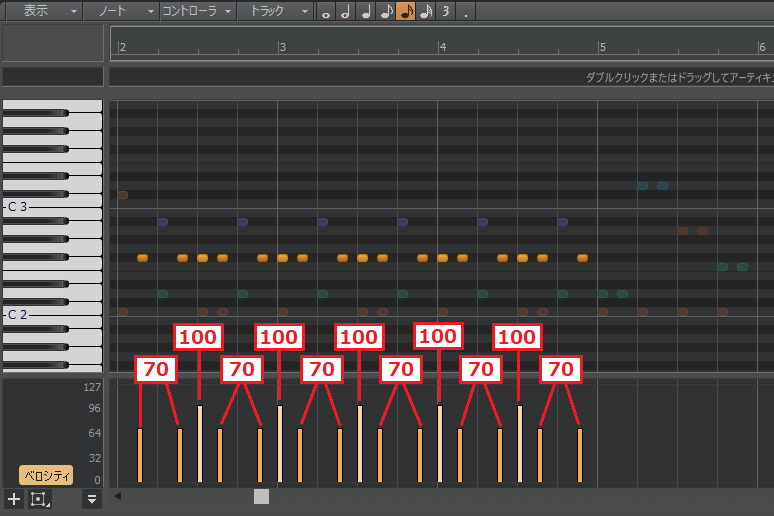

9ï¼ã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ãã以ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

âããã·ãã£ãã¾ã¨ãã¦èª¿æ´ããæ¹æ³

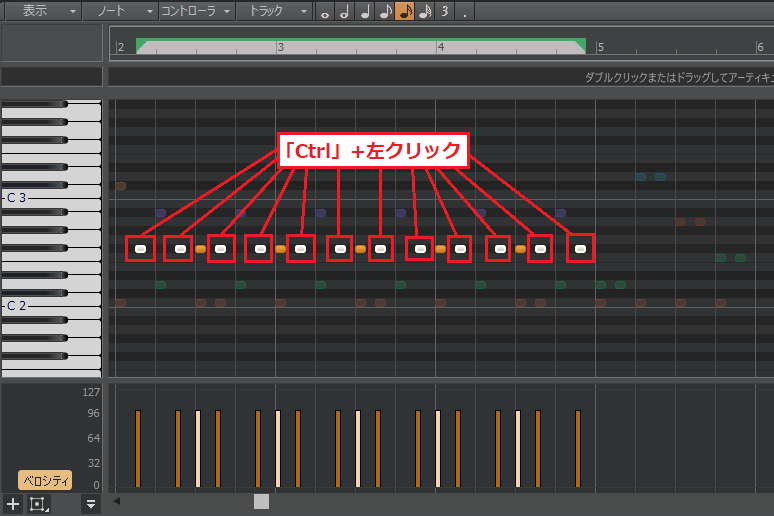

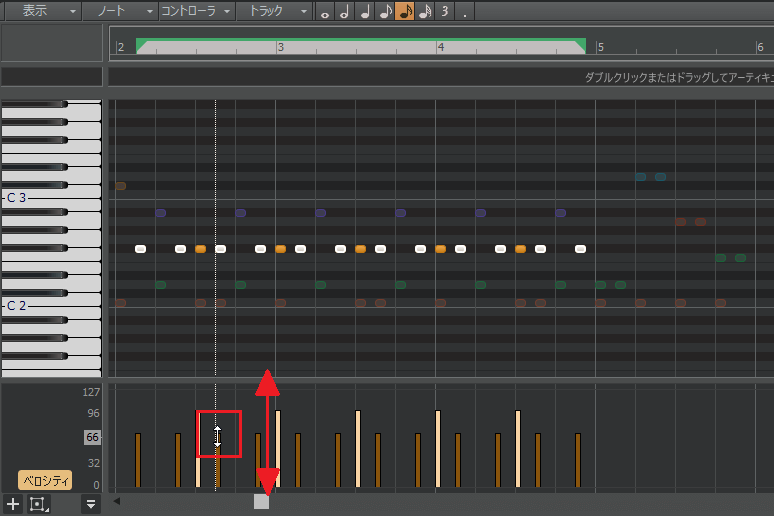

ããã·ãã£ã¯ä»¥ä¸ã®æ¹æ³ã§ã¾ã¨ãã¦èª¿æ´ãããã¨ãã§ãã¾ãã

1ï¼PCãã¼ãã¼ãã®ãCtrlããæ¼ããªãããã¾ã¨ãã¦èª¿æ´ãããMIDIãã¼ããå·¦ã¯ãªãã¯ãã¾ãã

2ï¼ããã·ãã£ãã¼ãä¸ä¸ã«åããã¦ãããã·ãã£ãã¾ã¨ãã¦èª¿æ´ãã¾ãã

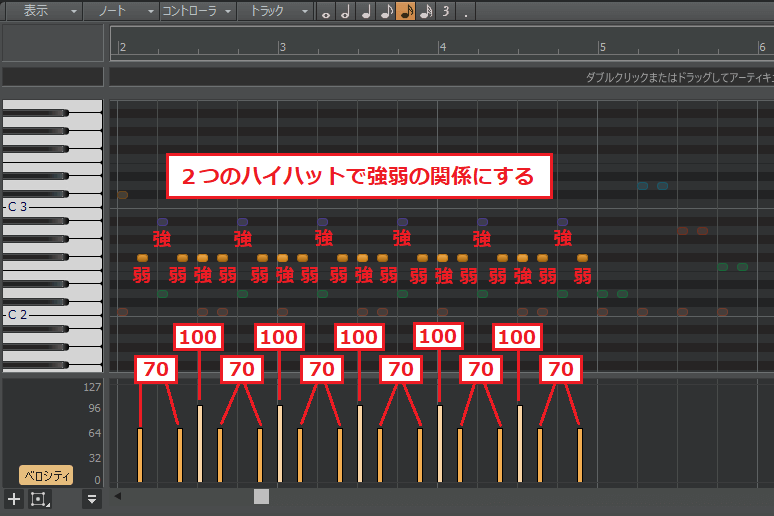

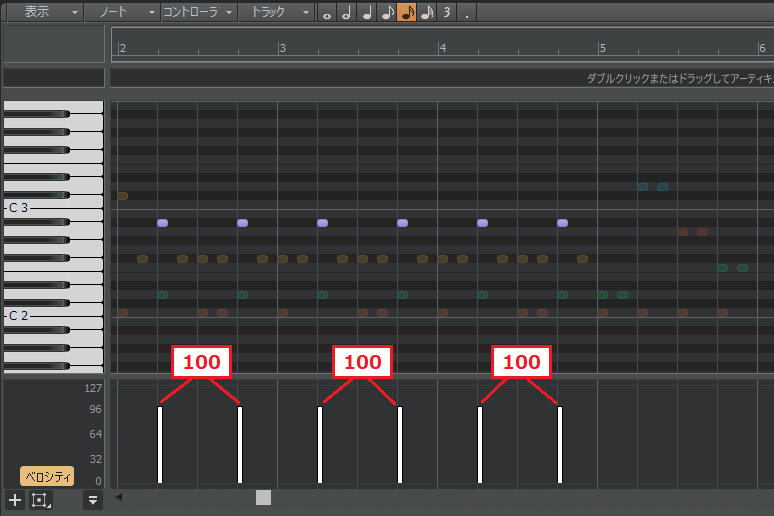

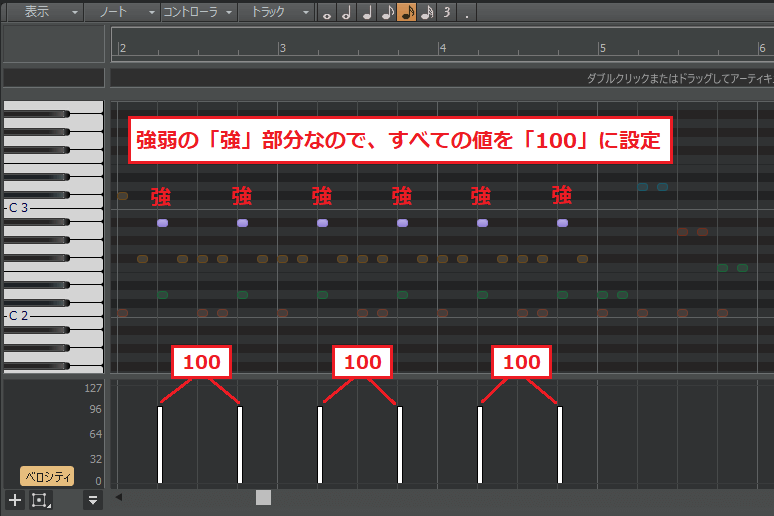

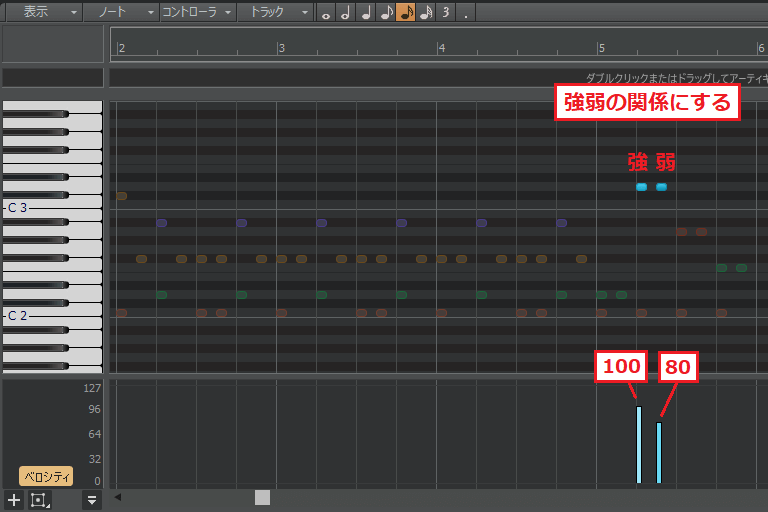

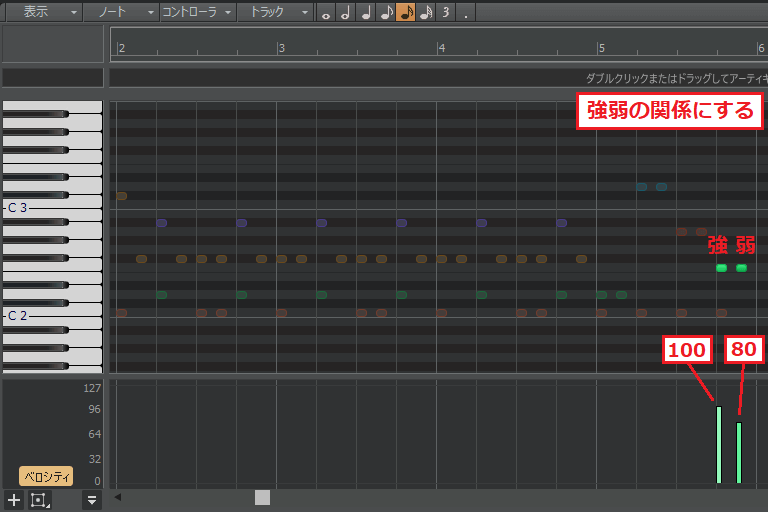

10ï¼ä»åã¯ä¸ã®ç»åã®ããã«å¼·å¼±ãä»ãã¾ãããã¯ãã¼ãºã»ãã¤ãããã¨ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã¯ã©ã¡ãããã¤ããããªã®ã§ã2ã¤ã®ãã¤ãããã§å¼·å¼±ã®é¢ä¿ãä½ã£ã¦ãã ããã

11ï¼ãªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ãã以ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

12ï¼ä»åã¯ããã·ãã£å¤ãã100ãã«è¨å®ãã¾ããããªã¼ãã³ã»ãã¤ãããã¯å¼·å¼±ã®ãå¼·ãã«ãããããããã¹ã¦ã®å¤ãã100ãã§çµ±ä¸ãã¦ãã¾ãã

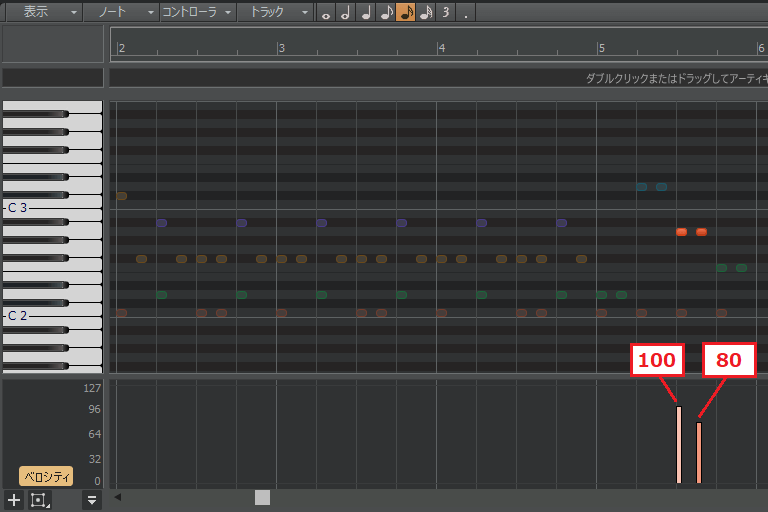

13ï¼ã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ãã以ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

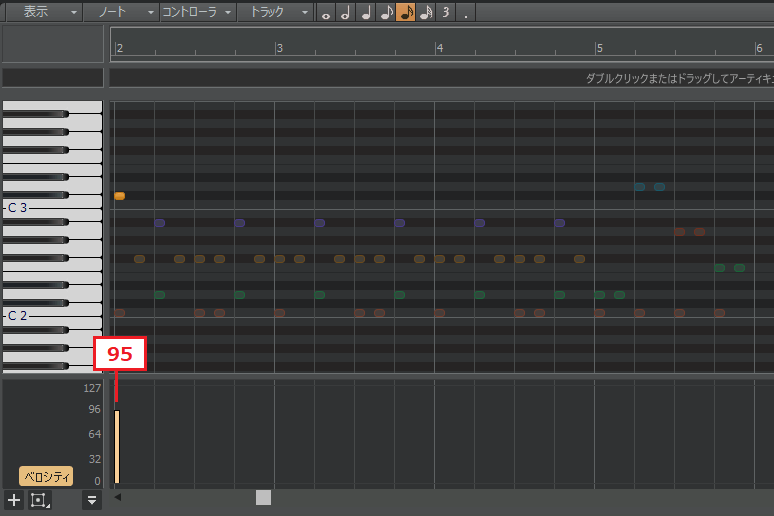

14ï¼ä»åã¯ããã·ãã£å¤ãã95ãã«è¨å®ãã¯ã©ãã·ã¥ã»ã·ã³ãã«ã¯æ´¾æãªé³ãªã®ã§ãã100ããããããä½ãã«è¨å®ãã¾ããã

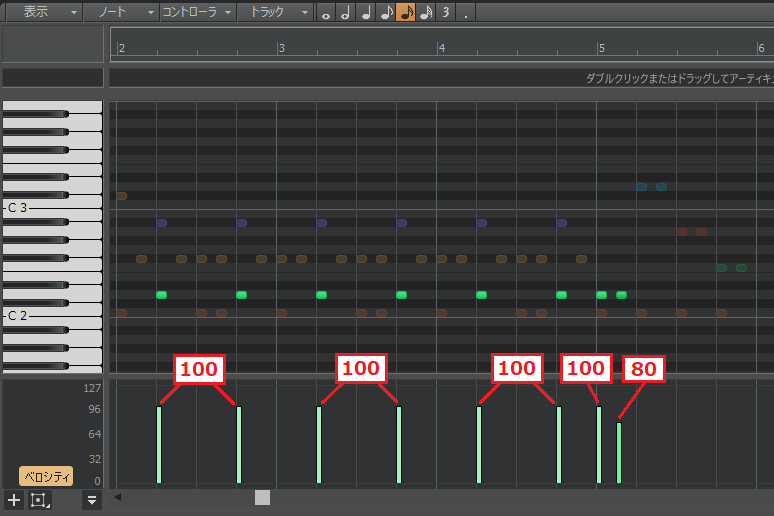

15ï¼æå¾ã«åã¿ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ãããã¤ã»ã¿ã ã¯ä»¥ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

16ï¼ãã¤ã»ã¿ã ã¯ãã£ã«ã¤ã³é¨åãªã®ã§ãããã·ãã£ã§å¼·å¼±ã®é¢ä¿ãä½ãã¾ãã

17ï¼æ¬¡ã¯ãã¼ã»ã¿ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ãããã¼ã»ã¿ã ã¯ä»¥ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

18ï¼ãã¼ã»ã¿ã ããã£ã«ã¤ã³é¨åãªã®ã§ããã¤ã»ã¿ã ã¨åæ§ã«ããã·ãã£ã§å¼·å¼±ã®é¢ä¿ãä½ãã¾ãã

19ï¼æå¾ã«ããã¢ã»ã¿ã ã®ããã·ãã£ã調æ´ãã¾ããããã¢ã»ã¿ã ã¯ä»¥ä¸ã®ããã«è¨å®ãã¾ãããã

20ï¼ããã¢ã»ã¿ã ããã£ã«ã¤ã³é¨åãªã®ã§ãä»ã®ã¿ã ã¨åãããã«ããã·ãã£ã§å¼·å¼±ãã¤ãã¾ãã

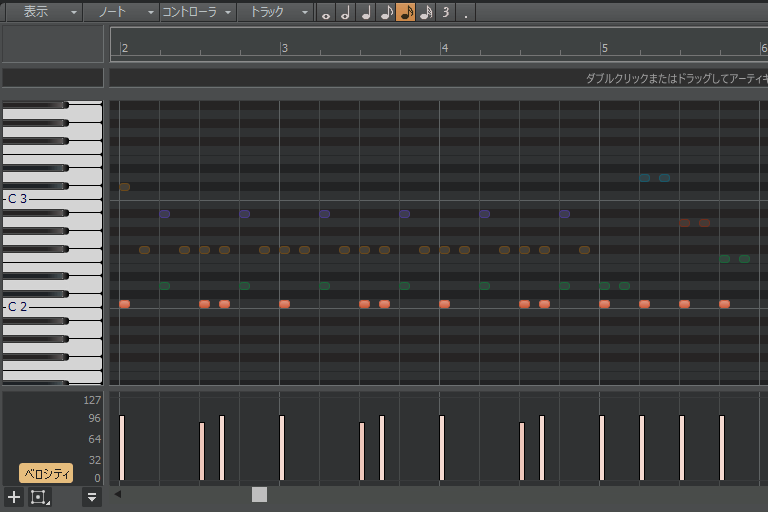

21ï¼ããã§é³è²ã«å¼·å¼±ãã¤ãããã©ã ãã¿ã¼ã³ã®å®æã§ãã

âå®æãããã©ã ãã¼ããè´ãã¦ã¿ããï¼

é³è²ã«å¼·å¼±ãã¤ãããã©ã ãã¿ã¼ã³ãè´ãã¦ã¿ã¾ãããã

å®æãããã©ã ãã¼ãï¼ããã·ãã£èª¿æ´æ¸ã¿ï¼

å¥ã®ãã©ã é³æºã«å¤ãã¦ã¿ããï¼

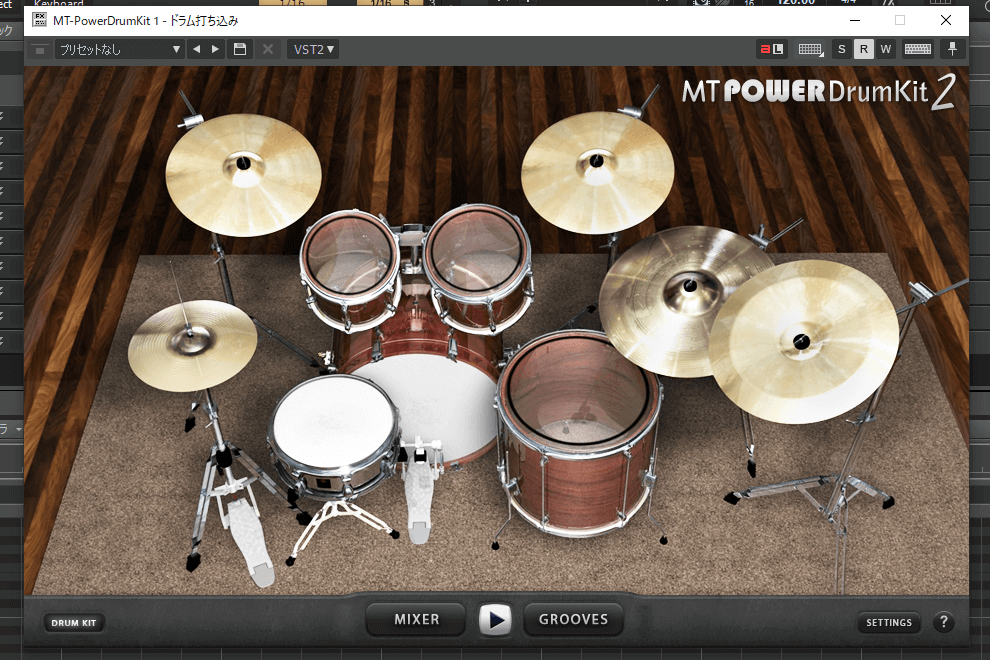

ä»åä½ã£ããã©ã ãã¿ã¼ã³ã¯ãå¥ã®ãã©ã é³æºã«å¤ãã¦ä½¿ããã¨ãã§ãã¾ããé³æºãå¤ããã ãã§ãé³è²ã¯åçã«å¤åããã®ã§ããããããªãã©ã é³æºã試ãã¦ã¿ã¾ãããã

ä»åã¯ç¡æã§ä½¿ãããã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãã«å¤æ´ãã¦ã¿ã¾ããã

ãã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãã«å¤æ´ãã¦ã¿ã

ä»åä½æãããã©ã ãã¿ã¼ã³ã«ããã©ã é³æºãMT Power Drum Kit 2ãã使ã£ã¦ã¿ã¾ãããé³æºãå¤æ´ããã ãã§ãããé³è²ã大ããå¤ãã£ããã¨ãåãããã¨æãã¾ãã

ãã©ã ã®æã¡è¾¼ã¿ã§ã¯ãé³ã®å®ä½ãããã·ãã£ã調æ´ãããã¨ã大åã§ãããããã¨åããããé³æºé¸ã³ãéè¦ã§ãããã¨ãè¦ãã¦ããã¦ãã ããã

ä»å使ç¨ãããã©ã é³æºãBandLabã«å°å ¥ãããããã¯ããã¡ãã®è¨äºããããã¦ã覧ãã ããã

ã¾ã¨ã

ä»åã¯BandLabä»å±ã®ãã©ã é³æºãSI-Drum Kitãã使ç¨ãã¦ããã©ã ãã¼ããæã¡è¾¼ãæ¹æ³ã詳ãã説æãã¾ããã

æ¬ç« ãèªãã§ãã©ã ãæã¡è¾¼ããããã«ãªã£ããããã¾ãã¾ãªãã¿ã¼ã³ãä½ã£ã¦ããã©ã ãã¿ã¼ã³ã®ããªã¨ã¼ã·ã§ã³ãå¢ããã¦ããã¾ãããã

BandLabã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ã§ã¯ãã®ã¿ã¼ããã¼ã¹ã®æã¡è¾¼ã¿æ¹ã解説ãã¦ãã¾ããBandLabã®ä½¿ãæ¹ã§ãå°ãã®ããã¯ä»¥ä¸ã®è¨äºãåèã«ãã¦ã¿ã¦ãã ããã

ãBandLabã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ã

BandLabã§å¦ã¶ï¼ããã¢ã æã¡è¾¼ã¿è¬åº§ã

ï¼ãBandLabã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ TOP