ãDTMãBandLabã§å¦ã¶ï¼ ãã¼ã¹ æã¡è¾¼ã¿è¬åº§

â»å½ãµã¤ãã«ã¯ãã¢ãã£ãªã¨ã¤ãåºåãªã©PRãå«ããªã³ã¯ãæ²è¼ããã¦ãã¾ãã

ãã¼ã¹ã«ã¯ã¹ã©ã¤ãããã³ããªã³ã°ãªã©å¤å½©ãªå¥æ³ããããããããæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããã«ã¯ãé³åã®ææ¡ãããããã³ãã®æ±ãæ¹ãæ£ããç解ãã¦ããå¿ è¦ãããã¾ãã

ããã§ãã®è¨äºã§ã¯ãBandLabã«ä»å±ãããã¼ã¹é³æºãSI-Bass Guitarãã使ã£ã¦ãåå¥æ³ã«å¿ããæã¡è¾¼ã¿æ¹æ³ãåããããã説æãã¾ãã

ãã®è¨äºãèªãã°ããã¼ã¹ã®å¥æ³ãæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ã§ããããã«ãªãã®ã§ããã¼ã¹ã®æã¡è¾¼ã¿ã«èå³ãããæ¹ã¯ããã²æå¾ã¾ã§ã覧ãã ããã

ãã¼ã¹æã¡è¾¼ã¿ã®åºç¤ç¥è

ãã¼ã¹ãæã¡è¾¼ãåã«ãã¾ãã¯å¿ è¦ãªåºç¤ç¥èã身ã«ã¤ãã¦ããã¾ãããããã¼ã¹ã®ç¹æ§ãç解ãã¦ãããã¨ã§ãæã¡è¾¼ã¿ã§ãèªç¶ã§äººéå³ã®ããæ¼å¥ãåç¾ã§ãã¾ãã

ã¨ãã«æèãããã®ã¯ã次ã®3ã¤ã®ãã¤ã³ãã§ãã

1ï¼ãã¼ã¹ã®é³å

2ï¼ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³

3ï¼ããããã³ã

1ï¼ãã¼ã¹ã®é³å

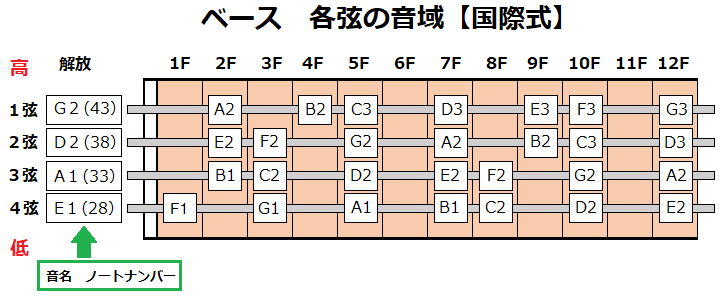

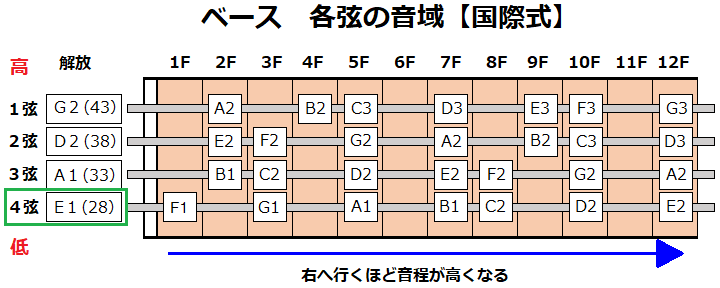

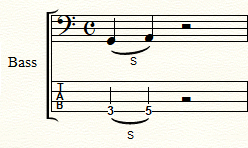

ã¨ã¬ããã¼ã¹ã¯é常4æ¬ã®å¼¦ã§æ§æããã¦ãããããããã®å¼¦ãåºããé³åã¯ä»¥ä¸ã®éãã§ãã

ãã¼ã¹ã¯4弦ãæãä½ãé³ãæ

å½ããã©ã®å¼¦ãå³å´ã®ãã¬ãããæ¼ãããã»ã©é³ç¨ãé«ããªãã¾ãã

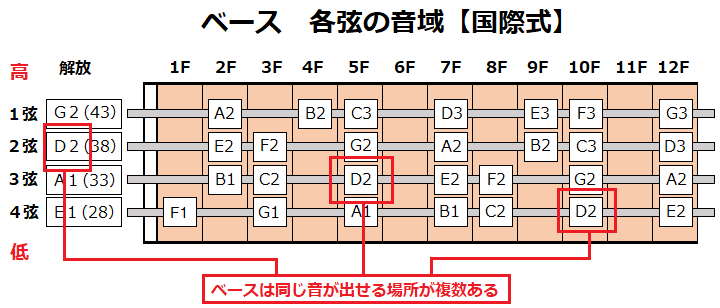

ãã¼ã¹ã§ã¯ãç°ãªããã¸ã·ã§ã³ã§åãé³ãé³´ãããç®æãããã¤ãããã¾ããæã¡è¾¼ãéã¯ã使ç¨ãããã¸ã·ã§ã³ãããããã決ãã¦ããã¨ãããèªç¶ãªæ¼å¥ã«ä»ä¸ããã¾ãã

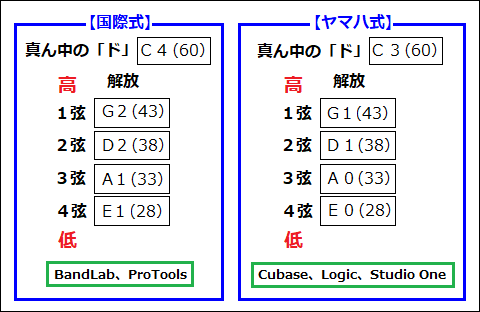

âé³å表è¨ãç解ãããï½ãå½éå¼ãã¨ãã¤ããå¼ãã®éã

é³å表è¨ã«ã¯ãå½éå¼ã¨ã¤ããå¼ã¨ãã2ã¤ã®å½¢å¼ãããã¾ããå½éå¼ã§ã¯çãä¸ã®ãããããC4ããã¤ããå¼ã§ã¯ãC3ãã¨è¡¨ãã¾ãã

DAWã½ããã«ãã£ã¦æ¡ç¨ãã¦ããé³å表è¨ãç°ãªããããè¤æ°ã®ã½ãããä½µç¨ããå ´åã¯ãMIDIãã¼ãã®å

¥åä½ç½®ã«æ³¨æãå¿

è¦ã§ãã

2ï¼ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³

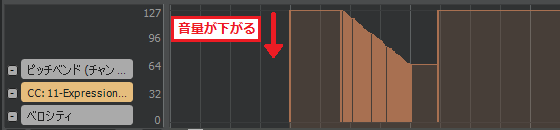

ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã¯é³éãã³ã³ããã¼ã«ããããã®ãã©ã¡ã¼ã¿ã¼ã§ãããã¼ã¹ã®ã¹ã©ã¤ããã°ãªããµã³ãã¨ãã£ãå¥æ³ã§çããé³ã®å¼±ã¾ããåç¾ããéã«ä½¿ããã¾ãã

ãã®ãã©ã¡ã¼ã¿ã¼ã®æ大å¤ã¯ã127ãã§ãæ°å¤ãä¸ããã¨é³éãå¾ã

ã«å°ãããªãã¾ãã

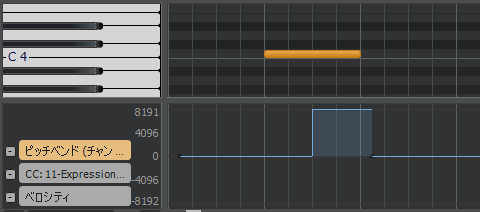

âã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã®ç·¨éç»é¢ã表示ãã

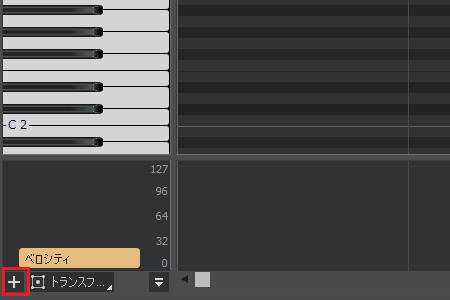

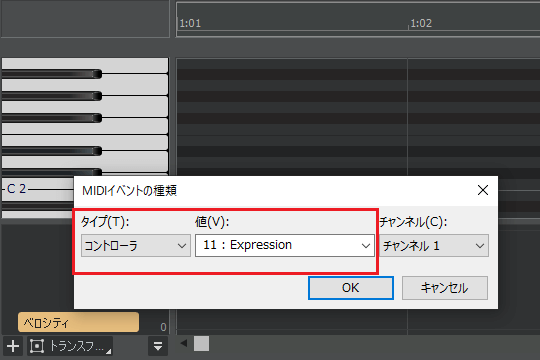

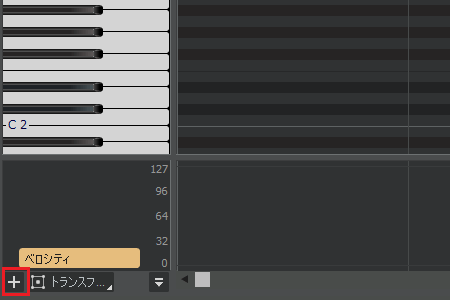

1ï¼ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã®ç·¨éç»é¢ã表示ããå ´åã¯ãå·¦ä¸ã®ãï¼ããã¿ã³ãã¯ãªãã¯ãã¾ãã

2ï¼ã¿ã¤ãã¯ãã³ã³ããã¼ã©ããå¤ã¯ã11-Experssionããé¸ã³ããOKããæ¼ãã¾ãã

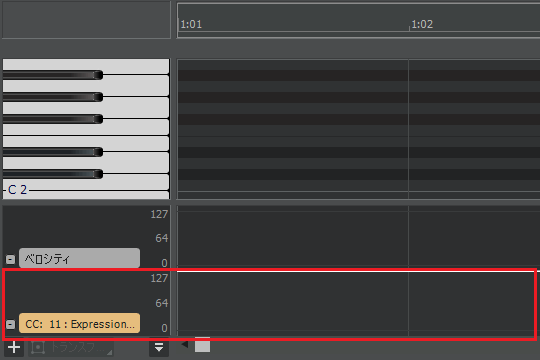

3ï¼ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã®ç·¨éç»é¢ã表示ããã¾ããã

3ï¼ããããã³ã

ããããã³ãã¯é³ç¨ãå¤åãããããã®ãã©ã¡ã¼ã¿ã¼ã§ãããã¼ã¹ã®ãã³ããªã³ã°ãã¹ã©ã¤ãã¨ãã£ãå¥æ³ã«ããé³ç¨ã®å¤åãåç¾ããéã«ä½¿ããã¾ãã

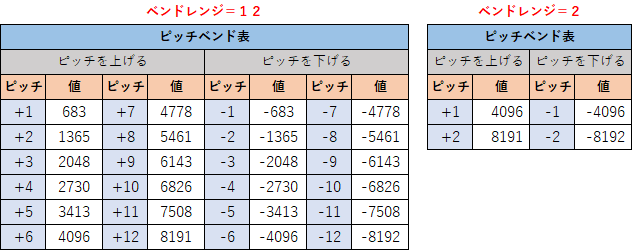

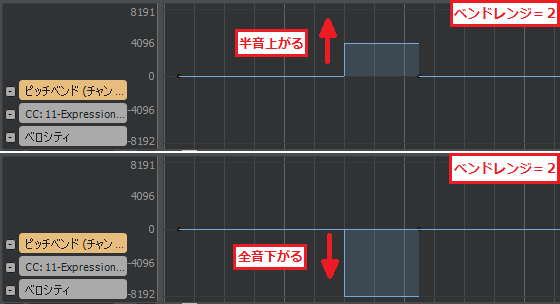

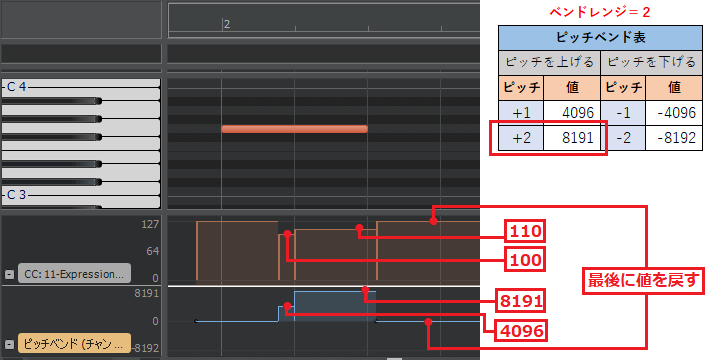

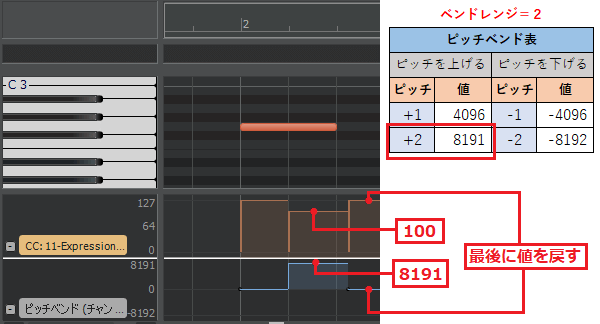

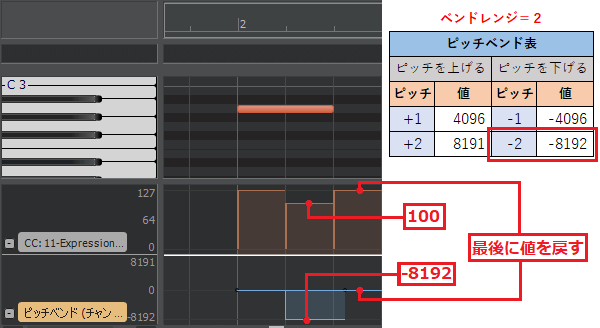

ããããã³ãã¯è¨å®ããããã³ãã¬ã³ã¸ã«ãã£ã¦é³ç¨ã®å¤åéã大ããå¤ããã¾ããä»å使ç¨ããé³æºãSI-Bass Guitarãã§ã¯ãããã©ã«ãã§ããã³ãã¬ã³ã¸ï¼2ãã«è¨å®ããã¦ãã¾ãã

ãã®ãããããããã³ãã®å¤ãã4096ãã«ããã¨åé³ä¸ãããã-8192ãã«ããã¨å

¨é³ä¸ããã¾ãã

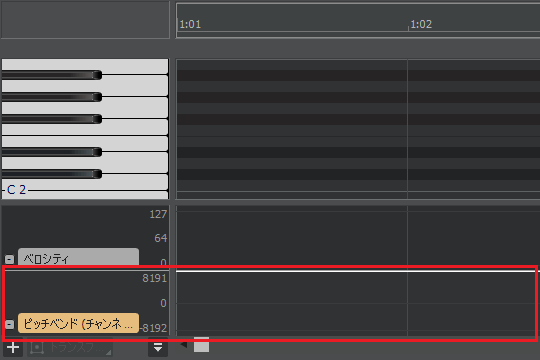

âããããã³ãã®ç·¨éç»é¢ã表示ãã

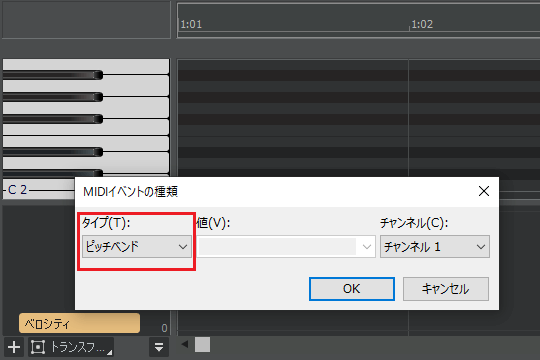

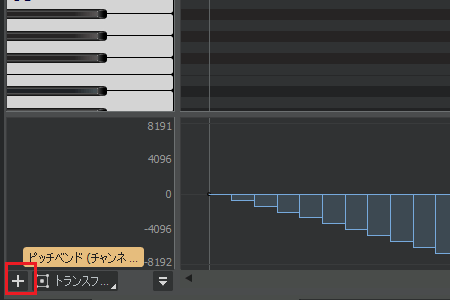

1ï¼ããããã³ãã®ç·¨éç»é¢ã表示ããå ´åã¯ãå·¦ä¸ã®ãï¼ããã¿ã³ãã¯ãªãã¯ãã¾ãã

2ï¼ã¿ã¤ãã¯ãããããã³ãããé¸æãããOKããæ¼ãã¾ãããã

3ï¼ããããã³ãã®ç·¨éç»é¢ã表示ããã¾ããã

ãã¼ã¹é³æºãæºåãããï¼

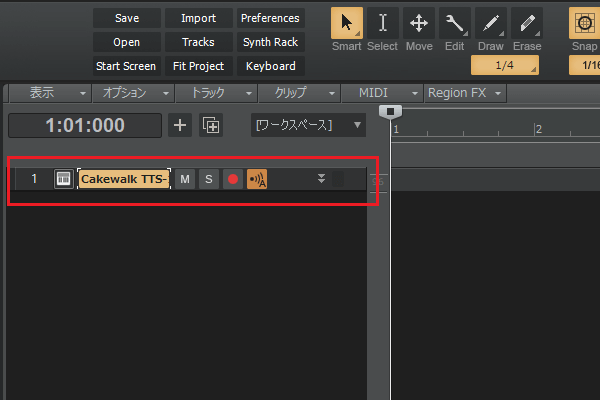

ã¾ãã¯ããã¼ã¹ãæã¡è¾¼ãããã®é³æºãç¨æãã¾ããããä»åã¯BandLabã«ä»å±ãã¦ãããã¼ã¹é³æºãSI-Bass Guitarãã使ãã¾ãã

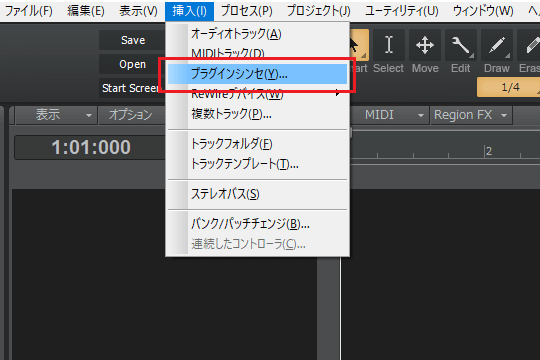

1ï¼ãæ¿å

¥ãã¡ãã¥ã¼ããããã©ã°ã¤ã³ã·ã³ã»ããã¯ãªãã¯ãããã©ã°ã¤ã³ä¸è¦§ã表示ããã¾ãã

2ï¼ãã©ã°ã¤ã³ä¸è¦§ã表示ããããããSI-Bass Guitarããé¸æãã¾ãããã

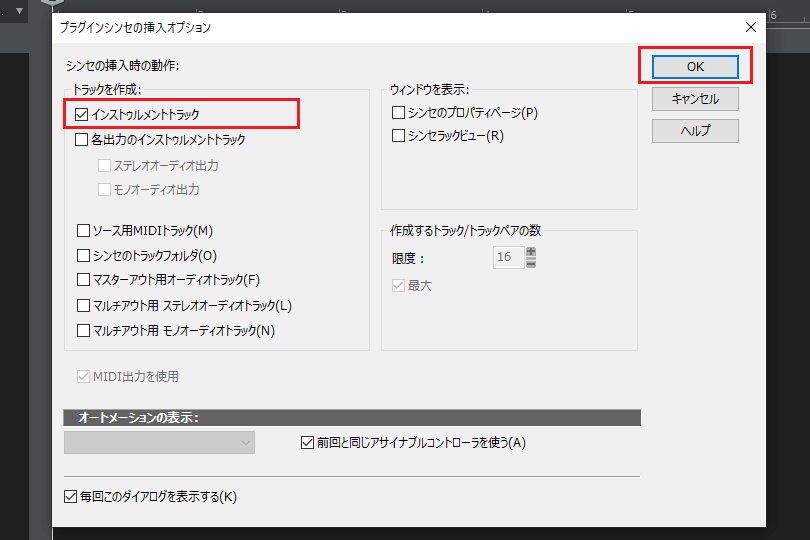

3ï¼ããã©ã°ã¤ã³ã·ã³ã»ã®æ¿å

¥ãªãã·ã§ã³ãã表示ããããããã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ãã«ãã§ãã¯ãå

¥ãã¦ããOKããã¯ãªãã¯ãã¦ãã ããã

4ï¼ãã¼ã¹é³æºãSI-Bass Guitarããèªã¿è¾¼ã¾ããã¤ã³ã¹ãã¥ã«ã¡ã³ããã©ãã¯ãä½æããã¾ããã

ãã¼ã¹å¥æ³ã®æã¡è¾¼ã¿æ¹

ããã§ã¯ããã¼ã¹ç¹æã®å¥æ³ãæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããæ¹æ³ãç´¹ä»ãã¾ãã

ã¹ã©ã¤ã

ã¹ã©ã¤ãã¨ã¯ã弦ãæ¼ãããæããã¬ããä¸ã§æ»ããã¦é³ç¨ãå¤ãããã¯ããã¯ã§ããæ»ãããªé³ç¨ç§»åãç¹å¾´ã§ããã¬ã¼ãºã«åãã表æ

ãå ããéã«ä½¿ããã¾ãã

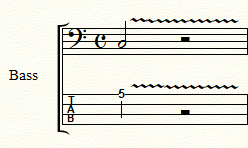

ã¹ã©ã¤ã æã¡è¾¼ã¿æ¹

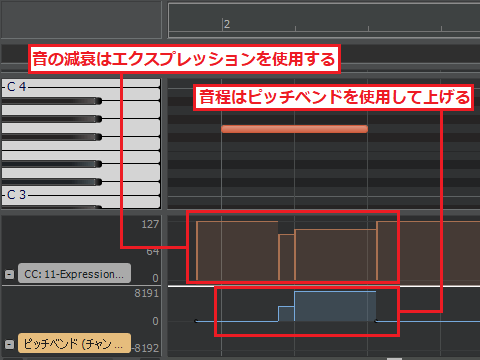

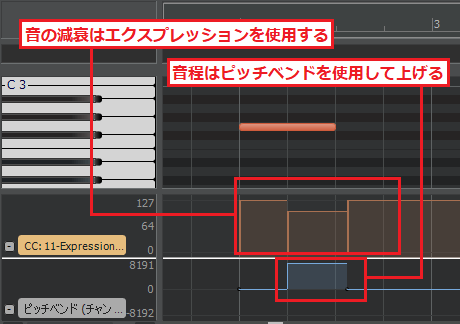

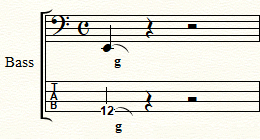

ã¹ã©ã¤ããæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããã«ã¯ãããããã³ãã¨ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã使ãã¾ããããããã³ãã§ã¯é³ç¨ã調æ´ããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã§ã¯é³éã®æ¸å°ã表ç¾ãã¾ãã

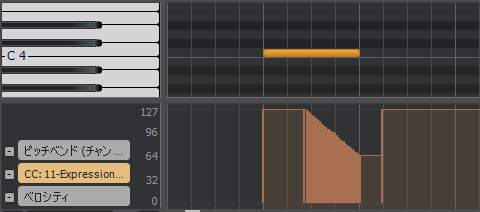

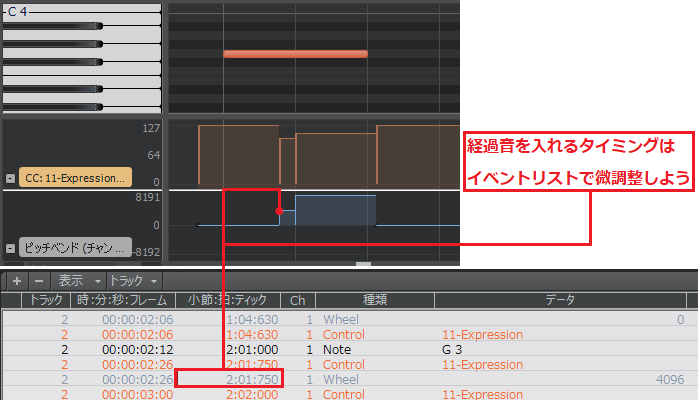

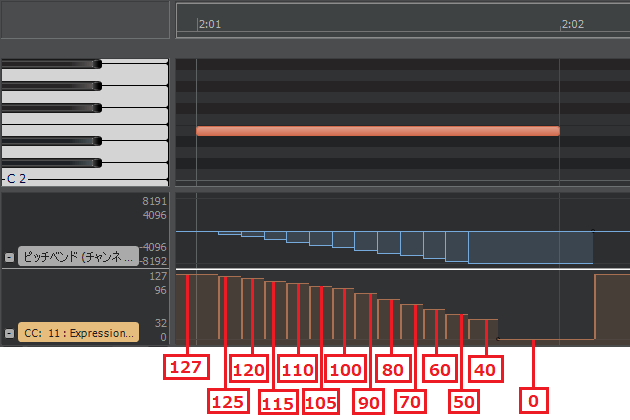

ä»åã¯ãã½ããããã©ãã¸ã®ã¹ã©ã¤ããåç¾ããããã«ãããããã³ãã¨ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã¯ä¸å³ã®ããã«è¨å®ãã¾ããã

ã¹ã©ã¤ãã¯é³ç¨ãé£ç¶çã«å¤åããå¥æ³ãªã®ã§ãéä¸ã®çµéé³ãå«ãã¦æã¡è¾¼ãã®ããã¤ã³ãã§ããã¿ã¤ãã³ã°ã¯è³ã§ç¢ºèªããªãããèªç¶ã«èãããä½ç½®ã«èª¿æ´ããã¨ããã§ãããã

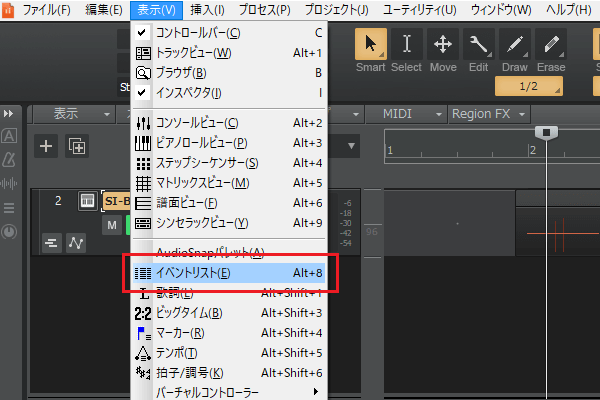

âã¤ãã³ããªã¹ãã表示ããæ¹æ³

ã¤ãã³ããªã¹ãã¯ã表示ãã¡ãã¥ã¼ãããã¤ãã³ããªã¹ãããé¸æãã¦è¡¨ç¤ºããã¾ãã

ã¤ãã³ããªã¹ãã§ã¯æã¡è¾¼ãã MIDIãã¼ãã®ä½ç½®ã ãã§ãªããããããã³ããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã®å¤ãªã©ãç´°ãã調æ´ã§ããã®ã§ãä¸æãæ´»ç¨ãã¦ãã ããã

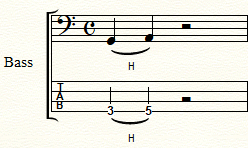

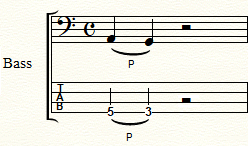

ãã³ããªã³ã°

ãã³ããªã³ã°ã¨ã¯ãæ¼ããã¦ãã弦ã«æãæã¡ã¤ãã¦é³ãåºããã¯ããã¯ã§ãããããã³ã°ã使ããã«æ¬¡ã®é³ãé³´ããããããé³ã®ã¤ãªãããæ»ããã«ãããå ´é¢ã§ãã使ããã¾ãã

ãã³ããªã³ã° æã¡è¾¼ã¿æ¹

ãã³ããªã³ã°ãæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããã«ã¯ãããããã³ãã¨ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã使ç¨ãã¾ããããããã³ãã§é³ç¨ãæ»ããã«å¤åãããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã§é³éã®æ¸å°ã表ç¾ãã¾ãã

ä»åã¯ãã½ããããã©ãã¸ã®ãã³ããªã³ã°ãåç¾ããããã«ãããããã³ãã¯ã8191ããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã¯ã100ãã«è¨å®ãã¦ãã¾ãã

ããªã³ã°

ããªã³ã°ã¨ã¯ãæ¼ããã¦ãã弦ãæã§å¼ã£ããã¦é¢ããé³ãåºããã¯ããã¯ã§ãããããã³ã°ã使ããã«é³ãã¤ãªãããããããæ»ãããªãã¬ã¼ãºã«ãã使ããã¾ãã

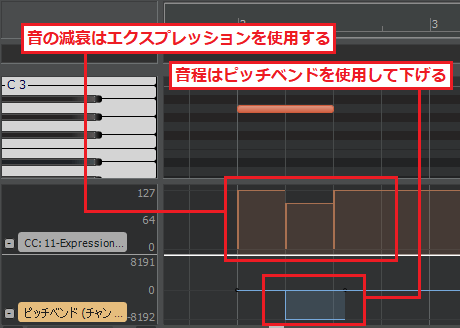

ããªã³ã° æã¡è¾¼ã¿æ¹

ããªã³ã°ãæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããã«ã¯ãããããã³ãã¨ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã使ç¨ãã¾ããããããã³ãã§é³ç¨ãæ»ããã«å¤åãããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã§é³éã®æ¸å°ã表ç¾ãã¾ãã

ä»åã¯ãã©ããããã½ãã¸ã®ããªã³ã°ãåç¾ããããã«ãããããã³ãã¯ã-8191ããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã¯ã100ãã«è¨å®ãã¦ãã¾ãã

ããã©ã¼ã

ããã©ã¼ãã¨ã¯ãæ¼ããã弦ãä¸ä¸ã«åããã¦é³ç¨ã«æºããå ãããã¯ããã¯ã§ããæç¶é³ã«å¤åãä¸ããé³ã«è¡¨æ

ãæ·±ã¿ãå ãããã¨ãã«ä½¿ç¨ãã¾ãã

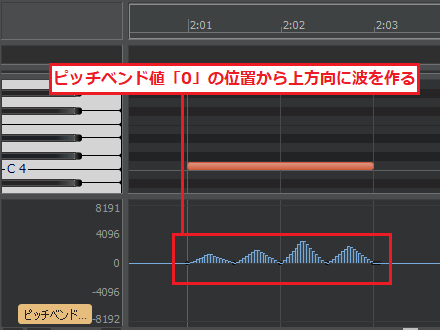

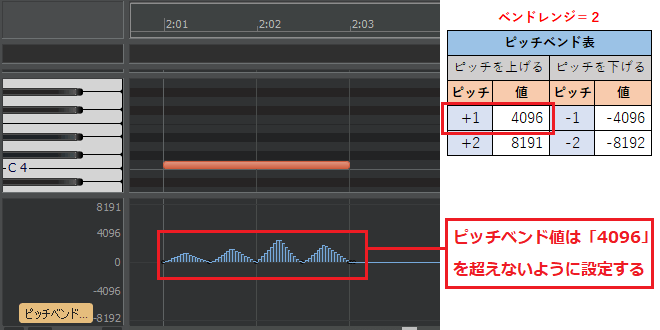

ããã©ã¼ã æã¡è¾¼ã¿æ¹

ããã©ã¼ããæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããã«ã¯ãããããã³ãã使ç¨ãã¾ããããã©ã¼ãã¯ããããä¸æ¹åã«æºãããããããããã³ãå¤ã0ããåºæºã«ãä¸åãã®æ³¢ãæãããã«å ¥åãã¾ãã

ãªãããããã®æºãå¹

ã¯åé³ä»¥å

ã«åããããã«ãã¦ãã ããã

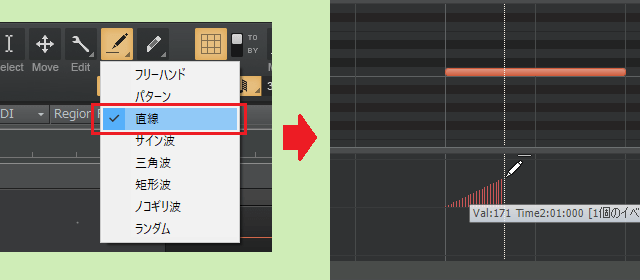

âç´ç·å ¥åãã¼ã«ãä¸æãæ´»ç¨ãããï¼

ããããã³ããç´°ããå

¥åããå ´åã¯ãç´æ¥å

¥åãã¼ã«ã使ãã¨ä¾¿å©ã§ããããã使ãã°ãä¸å³ã®ããã«æ»ãããªã«ã¼ããç°¡åã«æããã¨ãã§ãã¾ãã

ã°ãªããµã³ã

ã°ãªããµã³ãã¯å¼¦ãæ¼ãããã¾ã¾ãã¬ããä¸ãæ»ããã¦é³ç¨ãå¤åããããã¯ããã¯ã§ããæ»ãããªé³ç¨ç§»åãç¹å¾´ã§ãã¹ã©ã¤ããããé³ã®é£ç¶æ§ã強調ããã¾ãã

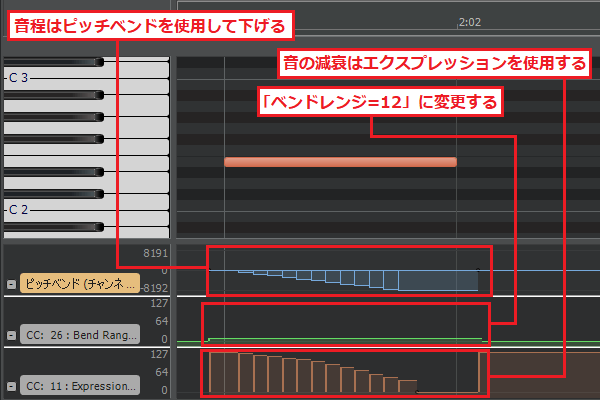

ã°ãªããµã³ã æã¡è¾¼ã¿æ¹

ã°ãªããµã³ããæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ããã«ã¯ãããããã³ãã¨ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã使ç¨ãã¾ããããããã³ãã§é³ç¨ãæ»ããã«å¤åãããã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã§é³éã®æ¸å°ã表ç¾ãã¾ãã

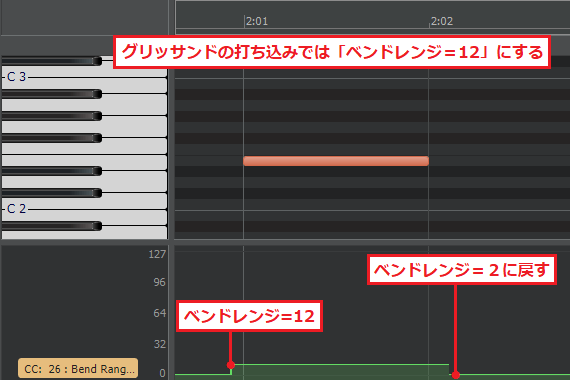

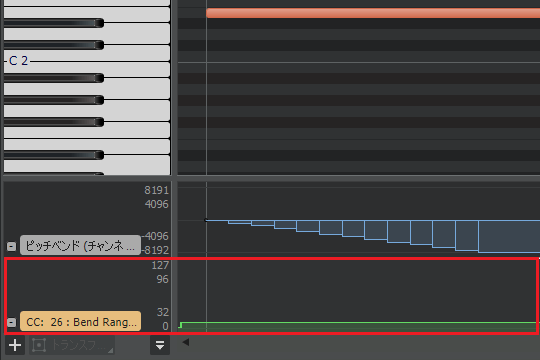

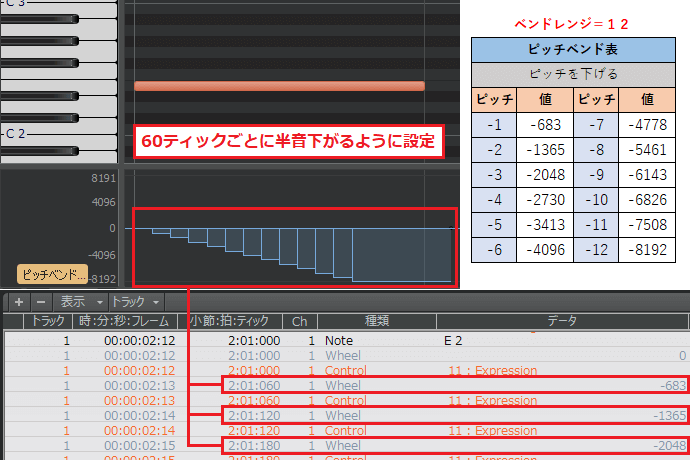

ã°ãªããµã³ãã¯é³ç¨ã大ããå¤åããå¥æ³ãªã®ã§ãæã¡è¾¼ãéã¯ãã³ãã¬ã³ã¸ãã2ãããã12ãã«å¤æ´ãã¾ãããã

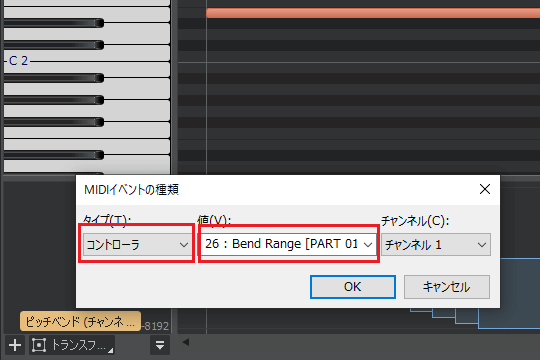

âãã³ãã¬ã³ã¸ã®ç·¨éç»é¢ã表示ãã

1ï¼ãã³ãã¬ã³ã¸ã®ç·¨éç»é¢ã表示ããå ´åã¯ãå·¦ä¸ã®ãï¼ããã¿ã³ãã¯ãªãã¯ãã¾ãã

2ï¼ã¿ã¤ãã¯ãã³ã³ããã¼ã©ããå¤ã¯ã26-Bend Rangeããé¸ã³ããOKããæ¼ãã¾ãã

3ï¼ãã³ãã¬ã³ã¸ã®ç·¨éç»é¢ã表示ããã¾ããã

ããããã³ãã¯ä»¥ä¸ã®ããã«å

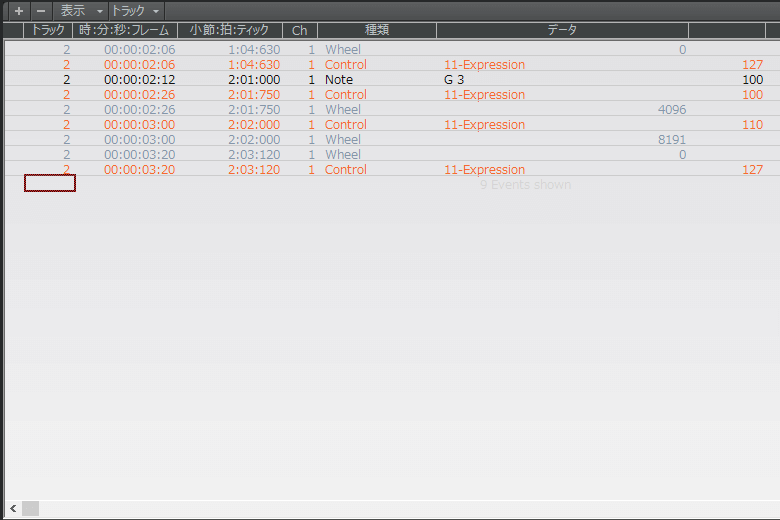

¥åãã¾ããã°ãªããµã³ãã¯é³ç¨ãé£ç¶çã«å¤åãããããä»åã¯60ãã£ãã¯ãã¨ã«åé³ä¸ããããã«è¨å®ãã¦ãã¾ãã

ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ãããããã³ãã«åããã¦è¨å®ãã¾ãããã¡ãã60ãã£ãã¯ãã¨ã«é³éãä¸ããããã«è¨å®ãã¾ãããã

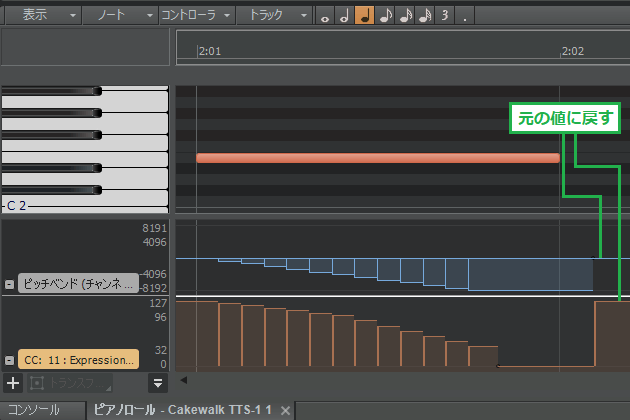

ã°ãªããµã³ããæã¡è¾¼ãã ããããããã³ãã¨ã¨ã¯ã¹ãã¬ãã·ã§ã³ã®å¤ã¯å

ã«æ»ãã¦ããã¾ãããã

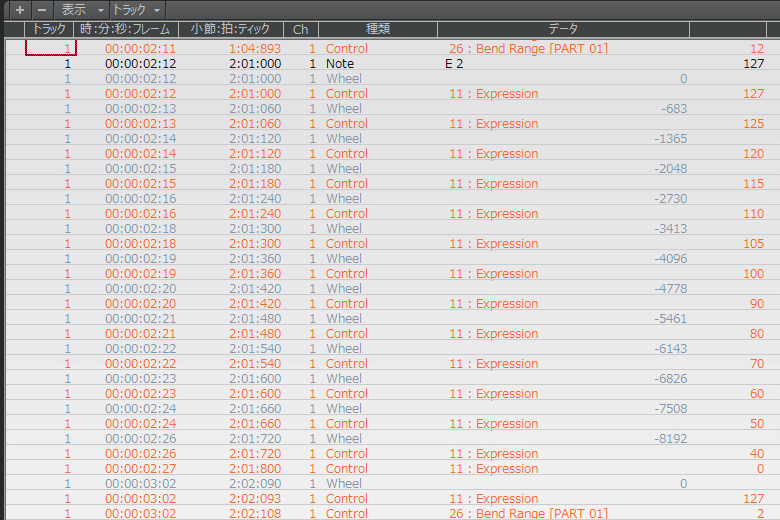

ãã¡ãã¯ä»åæã¡è¾¼ãã ã°ãªããµã³ãã®ã¤ãã³ããªã¹ãã§ããåèã«ãã¦ã¿ã¦ãã ããã

ã¾ã¨ã

ä»åã¯BandLabã«ä»å±ãããã¼ã¹é³æºãSI-Bass Guitarãã使ã£ã¦ãåå¥æ³ã«å¿ããæã¡è¾¼ã¿æ¹æ³ãåããããã説æãã¾ããã

ãã¼ã¹ã®å¥æ³ãæã¡è¾¼ã¿ã§åç¾ã§ããããã«ãªãã°ãçæ¼å¥ã®ãããªãã¼ã¹ã©ã¤ã³ãä½æãããã¨ãå¯è½ã§ãããã®è¨äºãèªãã å¾ã¯ãå®éã«ãã¼ã¹ãã¼ãä½ãã«ããã£ã¬ã³ã¸ãã¦ã¿ã¾ãããã

å½ãµã¤ãã®ãBandLabã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ãã§ã¯ããã¼ã¹ã ãã§ãªãããã¾ãã¾ãªæ¥½å¨ã®æã¡è¾¼ã¿æ¹ã解説ãã¦ãã¾ããä»ã®æ¥½å¨ã®æã¡è¾¼ã¿ã«ãèå³ãããæ¹ã¯ã以ä¸ã®è¨äºããããã¦ã覧ãã ããã

ãBandLabã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ã

BandLabã§å¦ã¶ï¼ããã¢ã æã¡è¾¼ã¿è¬åº§ã

ï¼ãBandLabã®ä½¿ãæ¹è¬åº§ TOP